中國大陸的語文課本中,所摘選的魯迅先生的小說和雜文,是幾代人的集體記憶。然而2010年起,中國大陸多地語文教材卻忽然「大換血」,魯迅的多篇作品被刪除或替換,至今絲毫沒有「回歸」的跡象。這次全面的「去魯迅化」,引發了社會大眾的熱議。

今日,距魯迅離世雖已七十七年,他字裡行間的「信不由己,心奪與人」,仍是今天中國的典型時代特徵,「人吃人」的社會現象,隨著時代、歷史角色、權力關係…的變化,甚至有更甚之勢。魯迅在這個時代的可詮釋性,不言而喻。如此種種,也恰好印證了此次由北京來台的新青年劇團,所帶來的《狂人日記》中,反復強調的一句話:「歷史沒有什麽年代」。

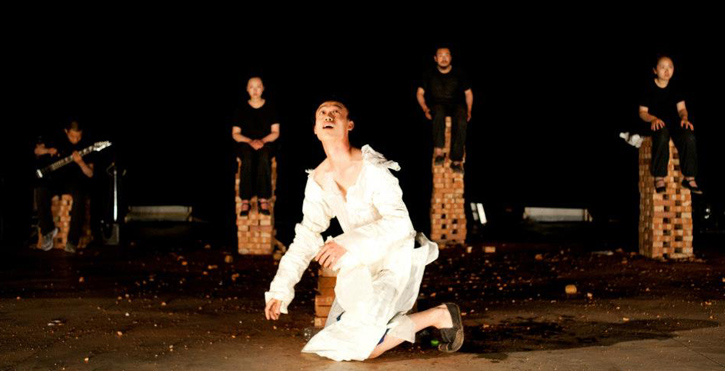

甫一進劇場,可以看到舞台地板上淩亂地擺滿了破碎的磚頭,三位身著黑衣的演員,已分別高高坐在三座由紅磚搭成的立方塔上。一名現場伴奏者坐在一旁,為手中的電吉他調音,並斷斷續續地彈奏著搖滾樂旋律片段。學習舞臺美術出身的導演李建軍,用未經任何修飾的磚塊,為置身於三面觀看的觀眾們,營造出粗糙強烈的視覺質感。遍地碎磚,不僅隱喻了人們廢墟般的心靈,而與高高聳立的三座「紅磚大廈」作對比,更是確切傳達了此劇的「拆遷」主題。

開場後,三位演員口中先是吟出由弱到強的單音節聲調,頗似劇場暖身時的發音練習。緊接著,突然從「無言」到「有言」,三人開始輪流高聲喊出「卑鄙」、「貪婪」、「無恥」諸如此類的形容詞,以及「車子」、「房子」、「票子」、「胖子」、「孔子」、「孟子」、「韓非子」…等名詞字眼。此後,三人在拿出饅頭啃食時,更用相聲貫口的方式報起菜名,表面上高呼曰「民以食為天」,實則只顧眼前個人利益。一開始,導演便採用了戲耍玩弄語言/文字的方式,使得語言/文字不再僅僅是其原本意義的載體,而是通過拆解與重組,表達出這種新組合,其內在的非理性,蘊含著極其深刻、有力的批判精神。

導演對魯迅原小說《狂人日記》之詮釋,從一名身著白色紙衣,腳穿布鞋的男子登場開始。男子是一個不願配合拆遷的「釘子戶」形象,他被所有人、甚至被自己的「大哥」和狗辱駡為「瘋子」。他們對男子的死不屑一顧,甚至用「你也做過錯事!」、「你也是吃過人的人!」來瓦解他的精神。艱難的生存環境、集體對個體的壓迫,使男子陷入恐慌和不解。最終被逼無奈接受了勸告,啃起饅頭來。

《狂人日記》的演出,並無太多故事情節或文本邏輯,卻用肢體、聲響以及搖滾樂,成功地營造了「殘酷」的氛圍。如演員絲毫不怕「冒犯」觀眾,屢屢在臺上摔得磚塊四濺、男子用磚頭把自己的頭顱完全掩埋、由一女演員騎坐在男演員肩上而組合成的、如同異獸般的「大哥」角色…皆是對現實壓迫的強烈指涉。整齣戲中,電吉他的嘈雜聲響不絕於耳,冰冷殘忍。而搖滾【瘋啦歌】以及【吃人歌】,則是巧妙的間離手法的運用。現場搖滾樂的方式,將中國地下搖滾樂隊(如唐朝、崔健、舌頭、子曰、CMCB……)的反叛精神,結合劇中演員粗暴直接的語言,成功地表達了魯迅字裡行間洋溢的憤怒之情。

《狂人日記》於2011年首度在北京蜂巢劇院公演,然而此次來台的演出,長度被從原有的90分鐘縮減為55分鐘,演員也從14人,減為現在的5人組合,或多或少地弱化了該劇的力度。儘管如此,它仍然足以讓觀眾,從中看到自己真實的罪惡、野蠻和殘忍,可謂是在(大部份)瀰漫著小資情調、小(微)幸福的台灣劇場界,投下了一記具有破壞力的重磅炸彈。文至此時,甚至尚未將中國大陸嚴厲的劇場審查制度列入考量。難道,在這片創作環境更加自由的土地上,台灣劇場人卻反而無法「直面慘澹的人生、正視淋漓的鮮血」嗎?在今天,這個問題,似乎格外值得深思。

《狂人日記》

演出|北京/新青年劇團

時間|2013/05/11 19:30

地點|台北市華山1914文創園區烏梅酒廠