文 張瑋珊(特約評論人)

2024 NTT Arts NOVA 超維度╳光之曲幕演出,延續2023年版本的策演論述「呼應自然洞穴的有機概念,創造出科技崇高的新畫布」命題下發展這部沉浸式音像展演,此部作品的音樂創作出自香港作曲家林丰之手,由藝術家林強、張欣語、林欣傑、小號音樂家侯丞勇共同演出呈現,從具有清晰結構的音樂文本、聲音素材及比例選用,到契合著建築空間的聲響布局,為少見僅從單一聽覺的感官面向中,直接喚起視覺色彩想像的音像作品。

常見的音像藝術(Audio-Visual Art)展演形式,在於聽覺與視覺的交互作用,展演過程透過科技訊號的資料轉換、以及具即時運算特性讓視聽合一,多數的作品中,這兩者是無法被個別分割的創作共同體,聲音與影像彼此參照交互轉換的連動,得以構成音像雕塑的整體。但對於觀眾而言,如果聲音的設計沒有獨樹一格的素材組合、或是聲響動態段落不具延展性——意即每一段落內容發散且無連結感,聲音織線、或某樂段便無法存取於聽覺記憶中,演出結束的那一刻,也就是觀眾開始褪去記憶的那一刻,當然有些作品僅講究當下的感官刺激性,透過堆疊聽覺高潮來帶動當下集體歡愉氛圍的感受,那便是另一個創作涉及音樂心理學的議題。

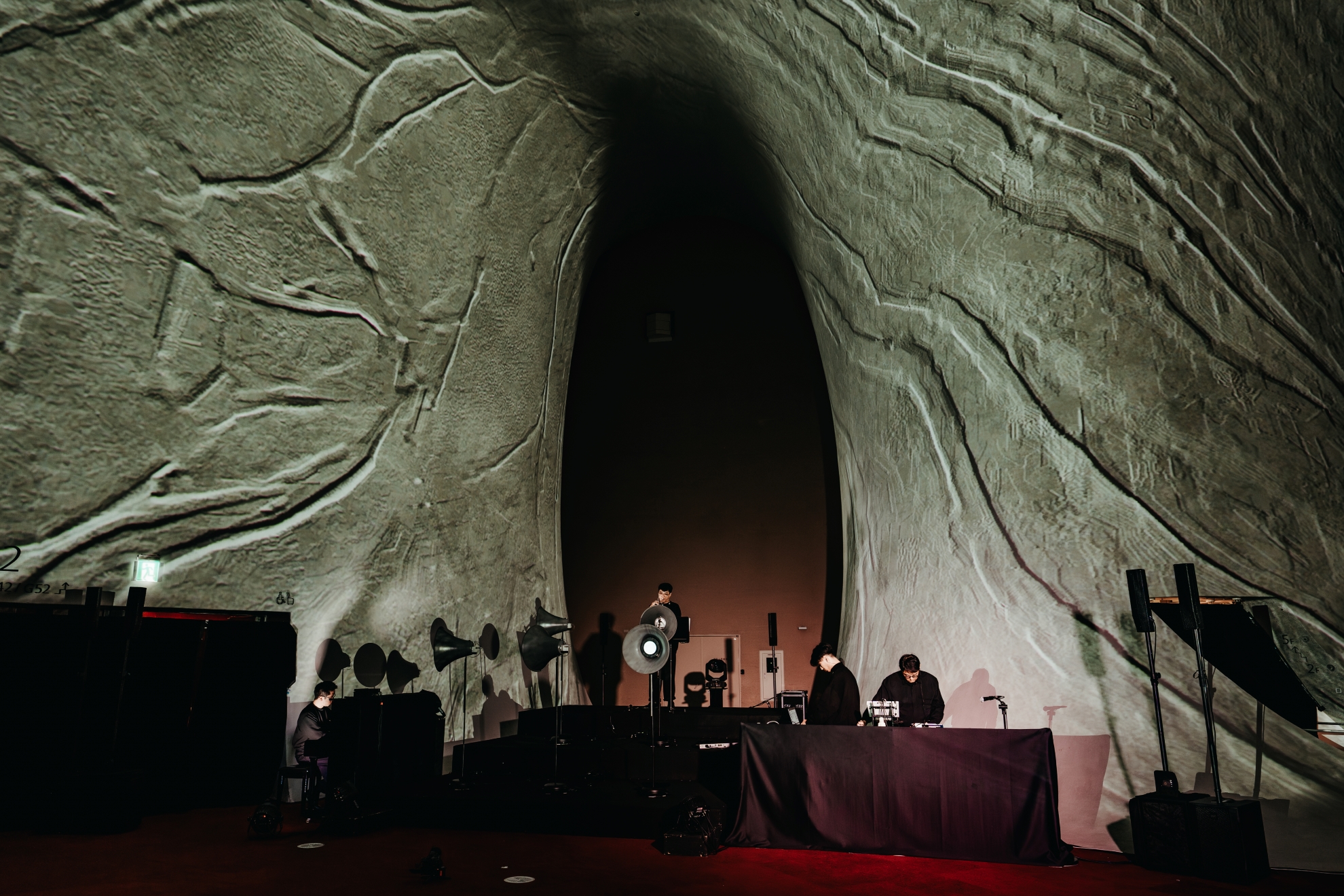

reCONNECT 2024:NEW CANVAS(臺中國家歌劇院提供/攝影林峻永)

在《reCONNECT 2024:NEW CANVAS》中,除了音樂與視覺媒材運用外,還有另一個影響創作的關鍵——大劇院前廳場域,它提供了音樂聲響充分流動、延展的空間。音樂與建築空間的組合,相映於作品中視覺介面——將高聳白牆作為視覺投影的畫布,前者組合在整個作品中,主導觀眾感官的程度相對高於視覺,也順應著「自然洞穴的有機概念」為前提下展開,接下來的段落將分別以結構、素材與布局三類向來理解此部音樂創作構成。

作曲家林丰巧妙地以結構A—B—(C)—A設定整體聲音文本的框架,A段落織度由三聲部組織,主要聲部由小號與鋼琴先後開展,搭配林強設計的電子音響作為基底烘托器樂聲響,小號動機樂句在於幾組調性音高組合而成,鋼琴則維持運用不同和弦的加入,讓整體和聲往前推行,此段落有意思的是,透過小號吹奏不同音高但重複、變形的節奏動機、語句中上下行音程與鋼琴和弦時而相互唱和、時而各自發展,使A段行進的音樂呈現直觀、簡練的整體感。

進入B段後,由鋼琴和弦引導,藝術家張欣語接棒,讓電子聲響的為整體音樂段落披上另一層色彩,也給予著全然不同的聲響敘事,以單句式的樂句設計為主,不以複合聲響堆疊、避開混合多種音效為處理方式,而是選擇讓聲音畫面乾淨清晰。B段之後,讓原襯托其他聲部的底層電子聲響浮出,此段可以看成一個獨立的章節(C),又或者將它視為整個大B段的過渡樂段——作為一種功能性的聲響承接,讓電子聲響能夠不突兀的收尾,漸漸把敘事話語權交還給A段的小號與鋼琴,其中,更添加自由即興的類華彩樂段(Cadenza),讓三聲部彼此密切交集對話後,聲響逐一消逝,最後由鋼琴的分解和弦劃下句點。

作曲家與藝術家們在充分了解聲音素材的各種特性下因地制宜的進行創作,空間的高度是優點、但同時也考量聲音無法集中的險性,音響工程的技術面得根據聲音距離、高度、方位以及環境狀態去思考擴音的位置、聲道設計,也需從音樂創作內容的點-線-面選材、探討如何構築整體聽覺畫面,素材使用上需相當謹慎且節制,才能避免聲音頻率互相排斥與交雜混合的不輕透之感,以開頭A段舉例說明,作曲家選用著小號與鋼琴兩種樂器,音質特性各自獨立不相斥、更符合能夠演奏出點狀聲響及線性樂句的條件。小號的敘事以線性長音、搭配短節奏型的點狀音高構組樂句為主,而鋼琴則採以分解和弦或塊狀和弦來補足和聲織度,另有前段提及的電子聲響介面,在運用環境音響(Ambient music)的設計平鋪一層晦澀質地的低音,暈染般的成為音樂層次裡的背景色,構成聲響介質中的「面」,使整體聲響層次既有條理且不空洞。

此作品中,似乎也考慮到人體感官相制衡的自然反應——「當視覺刺激受啟動時,聽覺系統敏感度反而自然降低」這項要素。對應於策演論述中對於場域的假設,展演空間衍伸成為「洞穴」,而人們走入昏暗洞穴,本能是靠著聽覺力去理解洞裡輪廓、方位與空間感,在此前提下,展演場域模擬著光線幽暗的洞穴之景,視覺投影的角色設定退居於聽覺層之後,即便搭配現場的表演者走位、聲音裝置即興互動的橋段等,都是作為輔助聽覺戲劇張力的布局,每段的比例拿捏節制且合理,更重要的是,作品中彼此的角色明確,每種元素和諧共存、相輔相成,讓聽覺聲響成為主體,成為詮釋建築空間的最佳媒材。

《reCONNECT 2024: NEW CANVAS》

演出|超維度

時間|2024/03/17 20:00

地點|臺中國家歌劇院二樓大劇院前廳