文 陳佳伶(專案評論人)

舞台以一個單面敞開的幻術箱形式迎向觀眾,座位席正視的立面處有著首要視線的投影,一路可延伸至舞台的地板與前緣,但真正如臨眼前的是像蟬翼般的薄膜投影,包覆了整個箱型的開闔面,舞台正是建置在如此的影像裝置中,它令人聯想起舊時代以映像管顯示的箱型電視,不同的是已從二維的視網膜影像,轉化為三維的舞台幻覺空間,猶仍記得初識這個箱型螢幕之時,冥頑恍然中認為真有小人兒在侷促的空間中舞動,今日坐進《墨》的觀眾席又重新召喚起同種由視覺引起的身體感知,而這種感知的錯覺卻被真正的實現出來。

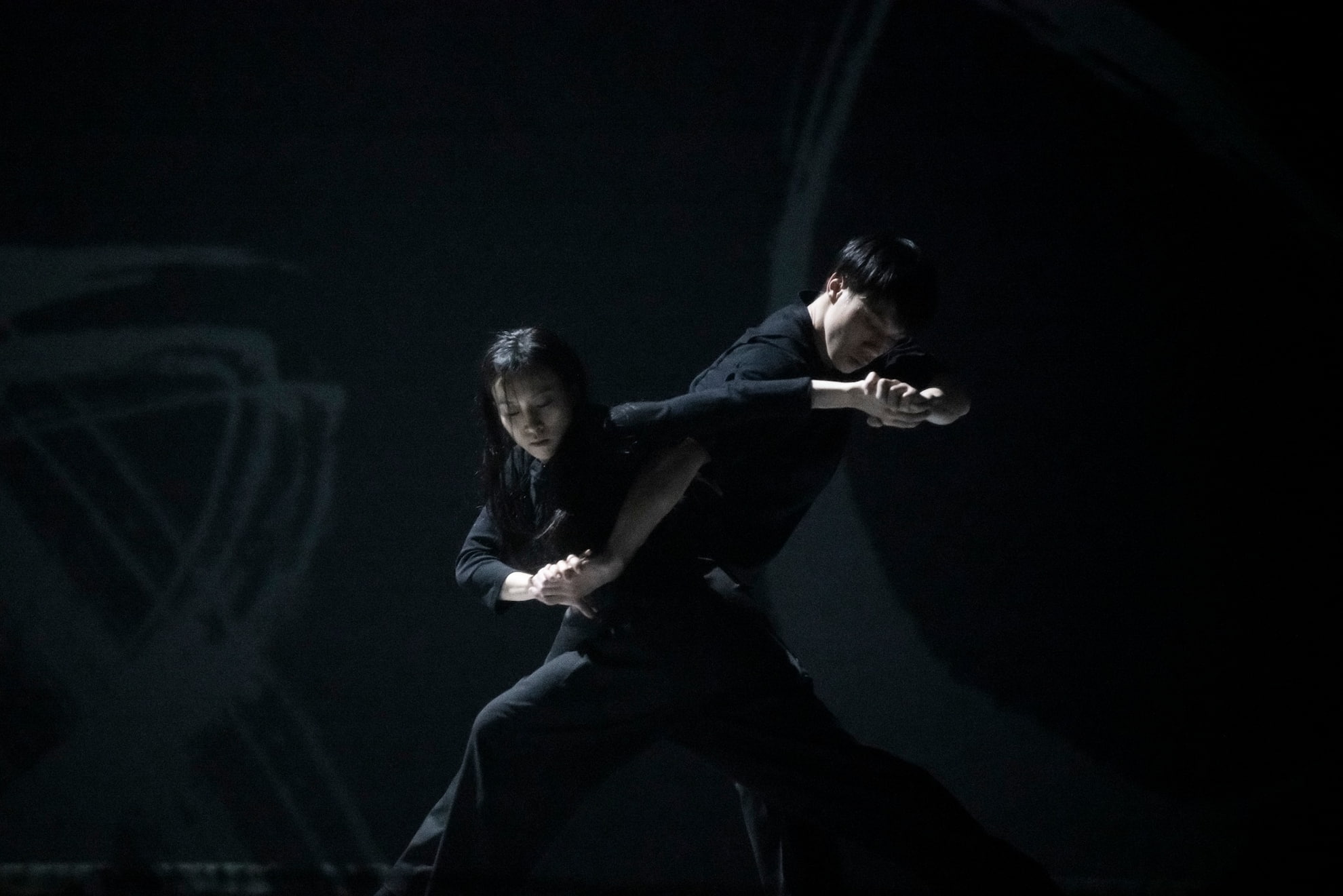

在此作品中的媒材特性,將書法化約為線條,透過機械程式轉化為身體的構成,皆能被充分揭露並精練其形式,伴隨著音樂而來的影像,似乎就顯得十分曖昧,影像的內容屬於線條,其擴延出的感受轉印於身體,那影像媒介究竟擔負怎樣的任務?童稚蒙昧時困惑於箱型螢幕中到底如何藏著舞台,移動身體勉力轉換聚焦視角,卻只能見識隱約的光點遍布於平面之上,絲毫不可得知轉換其間的物件距離,只能渙散望向其中,面向《墨》的舞台,由於投影的象限分布,有著不同的層次深度,當身體由暗處的邊角划向舞台的可見中心,我們似乎都能跟隨著音樂節拍,掌握舞者舉手投足時,擺弄著空間聚合的張力,這些投影在空間中的射線,能普照映射入每位觀眾的眼簾,不論坐的或遠或近,或偏移或中心,我們都獲得了舞台的全面展開,自覺感受到了觀看的最佳距離,錯視的幻術於是再次實踐。

人與機器人共舞的篇章在《墨》中出現唯有一段落,但或許可藉此推展出身體在作品中的關聯性,機器人能站上舞台如同真人舞者一般,歷經許多過程,諸如發展動作、修整細節乃至與影音相呼應等,但為機器人編舞應和舞者工作有所不同,機具並非是適合反饋的載體,而是設計來精準執行任務的,編舞的對象受到連串程式編碼所喚醒而驅動,它像是忠實執行意志的物質世界一員,與其說機器人被賦予一顆鮮活的本心,不如說是編舞家傳導了自身獨特的靈氣,在這原本不為活物的物件上,它作為創作者分身的能量,必然高張於被視為擁有主體性的姿態,機具擁有天賦的靈魂,和被承載了舞動的條件,是否擁有高下之別,我們不應忘卻它作為共舞者的身分,必須和編舞家一同呈現演出,機具的肢體是牽動,更是要謀合於它的舞伴,機器人能被塑造的個性,要能確然大於自我的賦形,保有最大的緊密與共構的關係,機具遂能彰顯它作為媒介的特性。

為機器人編舞暨共舞的過程,先是藉著程式複寫了自我的意識,再由機器人傳達了片段舞作,作為創作靈光物質化的重現,編舞家的加入撮合了舞蹈的模組,構成思維之我與肉身之我的共舞,透過身體與機具的裝置,讓前置的意念與當下的觀想再度交融,開創了回返自身的迴路,在舞台上流露創作與演出時刻兩種不同的狀態,啟發觀者的反身性想像。而表演肢體的展現,也揉雜有相異的風格,綜觀瀏覽時,易於感受到舞者單向度的強勢動態,駕馭其上並充滿控制力道,顯示有主從關係;細部檢索時則會發現,舞者協調並濟的軟性回應,醞釀著動作使其節制內斂,保有對精工造物的崇敬,在兩種氛圍的對應中,或許可以討論一個問題,我們真正能期待皮諾丘變為一個小男孩嗎?機器人可脫離被制約而擁有一顆心嗎?科幻小說家為機器人訂立了三大定律,設定了機具必須臣服於人類之下的原則,庫卡在它的工作場域甚至是舞台,應也被約定須與人類保持相對距離,編舞家先是突破了一層困境,在試煉與排演中增加安全與表演性之後,超越邊界還值得被想望嗎?

或許其他方向的回響才是正途,人與機具錯位及並置的同步中,實則是運用視覺的距離,拉近與觀者的心理關係,其他舞者與投影線條共舞時,覺察舞者個人擴張的主體性,不會是主要的觀察點,反而是身體在鬆弛的狀態下,相較能融入線條影像交錯的整體舞台,如果媒介被越界表露,我們會感知共同構成的兩者正走向一種套路,反之處於收斂藏鋒的況味中,愈能展現合而為一的真功夫,在這個不同媒材交織的獨特情境裡,探索媒材的邊界不再是首要重點,讓銳利之處的弱化、模糊空間的增加, 有助於整體感覺的調控與掌握。

影像裝置讓觀者彷若身處作品的核心,而舞台上能動能靜的身體,卻能貫穿整個創作,讓想像力從外部至中心雙向位移,複數的洞察點在背景分歧的觀者身上,皆能發揮效力,有時在觀演的當下,會思及如果只能擁有片面的視角,或者視覺產生空缺,看到的能否還是同一個作品,在舞台媒介都均衡到位之下,創作材料應能相互補足並輝映演出,魔幻時刻或許由視覺觸動,卻是由多重感官造就,《墨》堪可啟示多元共融的可能。

《墨》

演出|黃翊工作室+

時間|2023/06/16 19:30

地點|國家戲劇院