整個空間以白色為基調,白棉花枕頭、白紗幕、散落的座位排法,佈置成一個柔軟的,女性的房間樣貌;左牆面貼一大海報,鼓勵手上拿有標籤紙條的觀眾寫下對腦麻患者、身心障礙者的直觀印象。整場演出,導演何怡璉與副導演陳宜君拿著麥克風不時提問、補充腦麻表演者謝筱君場上的表演與獨白,有時則引導觀眾,顯見製作團隊有意緩和、拉近觀演距離,為表演者即將呈現的獨腳戲舖陳近人的氛圍。

說到底,《我是一個正常人》不脫身心障礙者劇場常見的,障礙表演者自我表述生命故事的型態,可是這裡面首先反映的限制並不在表演者身上,而在觀看者、創作的參與者身上--我們總是希望看見他異的族群說自己的故事,呈現「本來的樣子」,就像我們觀看原住民劇場的時候總希望嚐到「原味」,觀看社區劇場的時候總希望他們「純樸、不要表演」,這只是反映了「人觀看他者的原始慾望就是偷窺」的獵奇心態。其實獵奇沒有問題,人面對他異、陌生之物事,一開始免不了獵奇;保守的是一直獵奇下去,卻用溫情與勵志包裝到底。

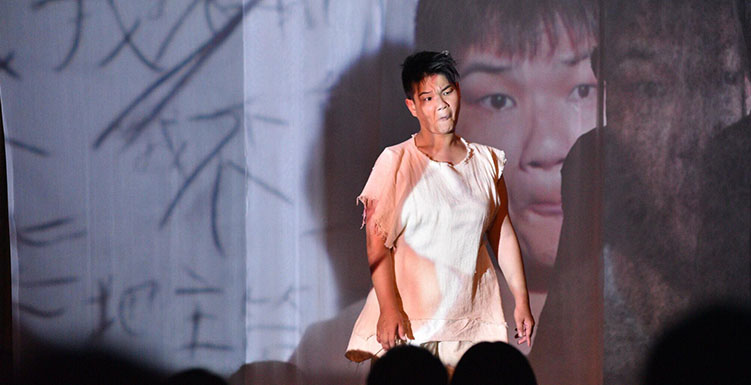

不過《我是一個正常人》好的是它沒有陷入同情與溫情,最主要還是因為表演者的生活、工作經歷培養的獨立思考性格,以及通過表演發聲的創造性慾望。【1】她在整個空間不同定點間移動,說她跟家人的關係,說她在職場上的嘗試與挫折,說她對自己身體的不喜歡與接納;甚至在某一段落,她拿出不倒翁放在身體不同部位,身體靜止或移動,就是要讓不倒翁掉不下去,表現她的訓練與意志,進而邀請觀眾和她做相同的動作。原本觀眾看到的是身體的限制,卻忽然因為表演者的邀請,給出了一種開放的空間,她的讓出反而顯影了她自身的主體。而她在扮演自己與扮演父親、母親之間切換,也讓人見證筱君清晰、流暢的表演力,以及不僅止於表達自我的創作意圖。

也就是說,從不倒翁、邀請觀眾、父親到母親,與其說表演者注重「我」的故事,不如說她更注意「他者」,或說「他者」與「我」的關係。而當她將自己的身體線條描繪在海報牆上的時候,其實也可以說是將「我」的身體他者化的一種折疊的凝視。身體部位的抖動、抽搐與發音不清等等這些腦麻者的癥候,卻很柔軟地被收入她的劇場表演,讓現場時而幽默、時而沉靜。

到了後段,表演者說的「需要被照顧」,我以為是整場演出的核心。就上下文來解釋,這裡 的「需要被照顧」其實是在「示弱」。筱君的好強、獨立在演出中歷歷可見,於是當她說自己「需要被照顧」的時候令我詫異,但也隨即從自己的角度心領神會。我的解讀是,她沒有打從一開始就把自己放在弱者的位置,而是在經歷生活、工作的種種磨練之後,她也不得不承認,人存在的本質就是脆弱,如果她要再向前走,也需要他人有形無形的支持。人與人,是孤獨在一起的。

因此,聽到這五個字,不免還是投射出生命政治的意象,社會體制的匱缺,以及更深更深的,人的存在。

註釋

1、劇場人卓明與高雄市身心障礙團體聯合總會從去年開始發展跨障別之藝術課程,並從中開創了幻劇團。去年底在五塊厝公園,幻劇團發展出身心障礙者的行為環境劇場《早安,薛西弗斯》,當時我是觀眾之一,和其他人一樣頂著豔陽在偌大的公園移動,觀看每一位身心障礙者的行為表演,那是被社會系統邊陲化的身心障礙者,在公共空間的一次身體復權行動,筱君即為當時的表演者之一。

《我是一個正常人》 的導演何怡璉、副導演陳宜君、音樂家大恭,則是經由卓明的邀請,與其他藝術家、醫生和社福機構合作,開設針對「思覺失調者」之藝術課程,並在課程中認識演員筱君,與幻劇團合作,而開始這一條劇場工作路線。(感謝何怡璉、陳宜君勘誤)

《我是一個正常人》

演出|空表演實驗場、幻劇團

時間|2018/08/31 19:30

地點|臺南生活美學館3樓會議室