文 顏采騰(2023駐站評論人)

前東德(DDR)國歌的創作者、奧地利左派作曲家漢斯・艾斯勒(Hanns Eisler)曾著有一本電影音樂專書《為電影作曲》(Composing for the Films, 1947),書中第一章〈偏見與惡習〉,開篇便批評了一種配樂手法——由華格納開創的主導動機(Leitmotiv)。他認為,電影視覺的呈現已經足夠立體豐富,若仍以音樂「象徵」或「說明」人物或情感實在廉價且多餘。【1】姑且不談上述立論是否有力,這確實打中了我第一次看《大都會》(Metropolis, 1927)時的心聲:明明鏡頭下的一切佈景與特效如此前衛,初版配樂偏要操一口十九世紀新德國樂派風格,不同主題動機諸如「大都會主題」、「瑪麗亞主題」、末日經(Dies irae)等反覆交織,臃腫又老套,削低了電影的先鋒實驗性。

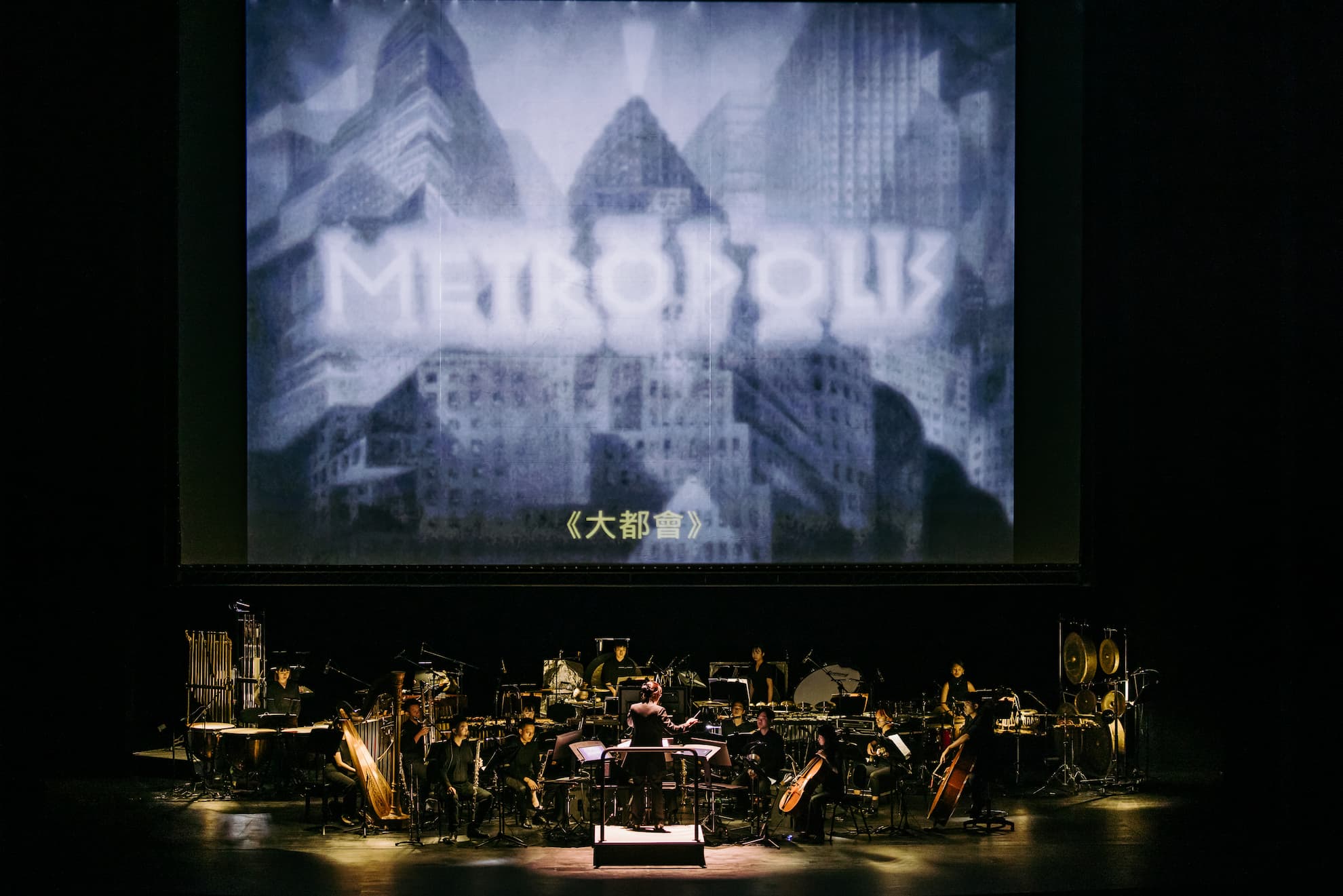

這樣的不滿,一直到今年C-LAB聲響藝術節的《大都會》電影音樂會,終於有了彌補。在與法國IRCAM的合作下,當代作曲家馬丁・馬塔隆(Martin Matalon)重新操刀作曲,小編制現場樂團加上電子音樂,推翻傳統的主導動機手法,為這部早期科幻鉅作注入了真正的前衛性。雖然音樂有些澀口扎嘴,但也讓人反思了電影音樂/配樂的本質。

跳脫電影文本的獨立音樂生命

在我們的期待中,配樂應是調性的、旋律應清晰可辨、要服貼於敘事或視覺、要代表或再現人事物,或至少應該將無聲填滿,對於《大都會》這樣一部黑白默片而言尤其如此。但是,馬塔隆挑釁了上述的一切。

全場以無調性作曲,幾乎沒有一條傳統意義上的「旋律」,取而代之的是大量的碎片樂音與器樂音效,譬如銅管滑音、木管零碎音型、連續電子拍點等等,令我特別有印象的是一段大提琴獨奏,其原聲與電子迴聲(resonance)交錯出現,形成平行又對話的兩條平行線,在現場聽特別迷幻。音樂雖大致隨換景而變化,卻不緊貼著畫面,反而自行發展,彷彿跳脫電影文本而有自己的生命。有時劇情邁入高潮,音樂卻愈趨空靈單薄,反之亦然;最極端的例子是第三幕中洪水來襲,男女主角雙雙陷入危機,音樂卻完全空了下來,場內陷入一片沉寂。

相對於抽象難懂的器樂,相對具體的則是電聲與打擊的運用。如電影一開場,影像中出現大量機械運作與齒輪轉動,搭配的是緊湊的電子音節奏,汽笛一噴則響起電吉他;而在第一幕知名的「臨界爆炸」場景,則有紛亂的電聲音效與鼓奏,明確地強化著科幻與緊張的氛圍。不過,這便是少數平易近人的例子了;在多數時候,音樂與影像的關聯、乃至音樂自身的規律都難以捉摸。甚至可以說,作曲家是故意寫得難懂的。

如果說這種作曲仍然是一種「電影音樂」,那麼它和影像的關係是什麼?音樂如何「配」上電影?對於這些問題,若從作曲家自身的視角出發,也許有跡可循。

觸發與獨特想像:超越配樂常規

首先是作曲的邏輯。依照馬塔隆的話來說,在重新創作《大都會》的音樂時,他的核心規律是「觸發」,特別是影像對於音樂的觸發。他在訪談時引用了布紐爾(Luis Buñuel)的影評,指出《大都會》應該被拆為「兩部作品」來看待:一是關於男女情愛、階級爭鬥的老套劇情,二是爆發力十足的影像,如科幻的未來都市景象、畫面的構圖與對稱、表現主義式的剪接蒙太奇、前衛的機器人美術設計等等。在作曲家眼中,是這些影像——而非劇情——觸發音樂的形變,使之進一步堆疊變換。【2】例如,「永恆花園」場景中原本輕快的純凈木管音樂,會因為女主角瑪麗亞(Maria)的意外現身而緩了下來,加入了空靈的氛圍。依此來看,影像並不主宰音樂,但引起音樂的一波波漣漪,類似於李給替(György Ligeti)所說的,「事件」(event)改變著音樂的「狀態」(state)。【3】

大都會(臺灣當代文化實驗場提供/攝影李建霖 Lee Mon)

第二,是作曲家自身獨特的想像力。聽眾也許會好奇,既然原理這麼簡單,那我怎麼沒辦法聽懂?音樂不是最直觀的感性藝術嗎?答案是,「直觀」還真的不是你我所想的那麼簡單。一個畫面、一顆鏡頭能給人音樂上的想像,但各人的想像可能大不相同。對於馬塔隆來說,瑪麗亞有如扭曲的電吉他聲響,主角佛瑞德(Freder)如無琴格電貝斯,大結局時統治者與工人握手言和,則給他和緩單薄的器樂聲響想像⋯⋯,這些想像對他來說是直觀的,對其他人來說卻不是;你的直觀並不是我的直觀。一方面來說,這增添不少欣賞難度,但另一方面,在缺乏提示的情況下,尋「聲」猜想作曲家的意圖,也是欣賞時的一大樂趣。

進一步的問題是,用自己的想像與語彙作曲,難道不是淪為自說自話嗎?寫出難懂配樂的意義何在?私認為,這種刻意的抽象與費解,作為一種怪異與荒謬的形式,更大的用意是讓人猛然醒覺:原來我們一切對於電影配樂的想像、預設、期待與常規,其實都只是某種特定的、被發明出來的狹窄美學實踐。

更準確地說,電影作為高度資本密集的文化產業,其中所有被視為是「最有效」的劇本套路、影像規則與配樂作曲,其實都只是商業導向下「最有效(賺錢)」的方法,這種方法在反覆的實踐下漸漸被人們接受、習慣,甚至被視為最「自然」、最「直觀」的方式。回到電影音樂的脈絡,我們也可以說,那些幾乎成為普遍常理的調性手法、主題動機等模式,也是一種被發明的自然,並不是電影音樂的全部可能性。反過來說,正是馬塔隆難以親近的音樂,溢出了尋常的認知框架,讓電影音樂的不同可能再次被看見。

平心而論,馬塔隆譜寫的《大都會》音樂多少是抽象了些,缺乏作曲家本人的說明實在難以下嚥,看完只感迷糊暈眩,一時之間找不到方向。不過,在少數的一時半刻之間,我是當真被那輕薄迷幻的音樂說服了;正如同漢斯・艾斯勒當年的珍貴洞見,當《大都會》的影像如此爆發,音樂也真的不必那麼飽滿了。

註解

1、本書為艾斯勒與歐哲阿多諾(Theodor W. Adorno)合著,但關於章節撰寫之分工,僅部分可考;首版出版時僅掛名艾斯勒。見Theodor W. Adorno & Hanns Eisler: Composing for the Films (London: Continuum, 1994), p. 2-3.

2、摘自演前的訪談影片。

3、See György Ligeti: “States, Events, Transformations”, translated by Jonathan W. Bernard, Perspectives of New Music, 31. 1 (1993), p. 164-171.

《大都會》

演出|馬丁・馬塔隆(Martin Matalon)、張尹芳、時間藝術工作室、台北打擊樂團、國立臺北藝術大學音樂學系

時間|2023/10/15 14:30

地點|衛武營國家藝術文化中心歌劇院