死亡與重生,愛與生存的慾望,交織出生命裡最動人的樂章,在劇場藝術與視覺藝術領域皆頗有名氣的楊‧法布爾,帶著法蘭德斯的象徵主義傳統,引領觀眾進入一場目不暇給的劇場魔幻歷險,一個色香味俱全的演出,從頭到尾絕無冷場,每個轉換都佈滿巧思、每個動作跟細節的安排都是充滿了哲學寓意地曼妙隱喻,包含生、死、愛、慾的巧妙融合其間,正如演出文宣所描述的:「美」,果然是一場永無止境的戰爭。

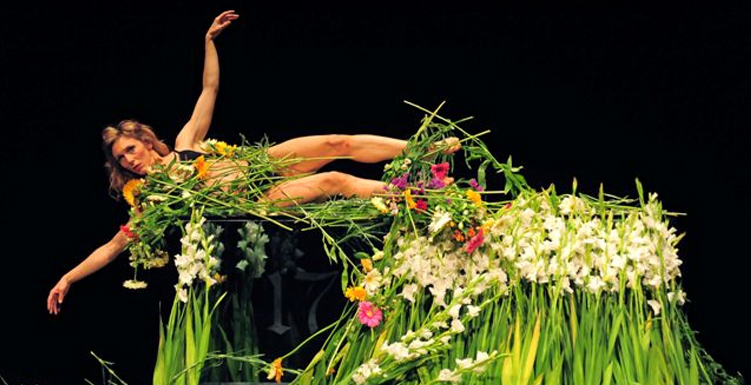

開演前五分鐘,觀眾依序從觀眾席後方入場,置身在宛若黑色箱子裡,看不清前方的舞台空間,一開場時在一片漆黑中,宛若教堂中的管風琴音樂聲響起,帶來既是宗教祈福又是死亡喪鐘的壓迫感,睜大雙眼也看不清眼前所見。這樣令人不安的黑暗持續了許久,終於舞台上方開始出現藍色的光芒,這遲來的光亮讓人有些懷疑是否是真的光線、亦或只是眼睛已經昏花的視覺暫留? 在自我懷疑的不肯定狀態中,觀眾感受不出自己在哪裡、對空間的感知亦被混淆了,就在這迷濛恍惚之中,眼前慢慢出現了在光亮中緩緩蠕動、花朵層層堆疊有如蛋糕般的花海,長久不見光線的眼睛,似乎也失去了對舞台空間的掌握力,有那麼一瞬間,竟以為台上那蠕動的花海平台是舞台後方播放的錄像影片。直到女舞者的手從花叢中露出,才讓人默默一驚,怎麼有這麼大而不成比例的雙手呢? 一瞬間才恍然明白,原來這是現場的演出而不是錄像影片!

法布爾一開始就帶領著觀眾進入迷幻的園地,失去了對舞台空間、距離的認知,觀眾被放在一個密閉而黑暗的時空裡,神聖而有些恐怖的管風琴音樂壓迫著,把每個人逼進一個不確定的時空中,令人目眩神迷的過程有如魔法般,讓人感受到劇場宛若神秘祭儀的儀式場景,而死亡與新生,本來就是大自然最神秘的儀式。燈光漸亮,舞台上佈滿色香味俱全的鮮花,新鮮的花朵氣味狂暴地侵入每位觀眾的嗅覺,法籍女舞者尚邦(Annabelle Chambon)展現驚人的身體力量,她時而細膩地擁抱愛撫,時而把花朵摘下數著愛不愛我的戲碼,拼貼的片段中她把花朵蹂躪著,用花朵自慰、用花朵自殺,漂亮的花海從綻放到被揉爛摧毀敗壞過程,花朵是植物的性器官,被碾碎的殘缺花瓣帶著有如青春不再的死亡氣息,緩緩滲入觀眾的口鼻之中。而被剝除了層層花瓣的平台,原來是個透明的箱子,上面刻著17.01.1975,這個數字既可以是生日也可以是忌日,而那透明箱子既像是子宮、又像是棺材或是墓誌銘,整個舞作可以解釋為死而復生的過程,也可以看成是從活著邁向衰老的可能,這個作品每個轉折都充滿象徵性,不同面向的解讀似乎也都有跡可循。

法布爾曾在訪談自承「魯本斯(Peter Paul Rubens)、范艾克(Jan van Eyck)、波希(Hieronymus Bosch)都是我視覺藝術上的根,他們是我的大師。」(註)這些視覺藝術大師代表了法蘭德斯藝術傳統,大師的影響也在法布爾的藝術中展現。在文藝復興時期,不同於義大利那樣受古典藝術影響,追求科學哲學(透視、解剖)在藝術上的應用,法蘭德斯的藝術家們受到歌德式和中世紀拜占庭細密畫風的影響,重視細節的描繪,豐富而又有神祕寓意的宗教情懷,形成法蘭德斯獨特的藝術傳統。十五世紀時范艾克耐心的描繪對象物的細節,直到整個畫面像鏡子一樣反映出自然對象為止,以此獲得真實感;而每一個精密的描繪的細節,都具有含蓄而隱微的象徵意義,有如以自然主義的手法描繪可見事件,渲染著精神性的意義,神性蔓延在所有可見的事物上,而在法布爾的作品中可以看見相似的痕跡。著名的藝術史學者潘諾夫斯基(Erwin Panofsky)曾用其影響深遠的圖像學(Iconology)方法分析了范艾克的繪畫《阿諾菲尼夫婦》(The Arnolfini Portrait)中對不同物件的象徵性意義,例如狗代表忠誠、桌上的水果表示豐饒多產等,將視覺符號視為文化的象徵,進一步指出此畫作是一個結婚證書。在這個層次上,法布爾的作品也是站在這樣的藝術傳統上來進行的,他的作品裡,每個動作、每個舞台的細微設計,都充滿了象徵意義,觀者必須具備能把視覺符號脈絡化的能力,方能解讀作品中豐富的意象。

女舞者尚邦在此作中展現驚人的身體爆發力,她戲劇性的表現張力,展現在她對空間外的凝視、面目表情的探索與疑惑,特別是她在宛若子宮的玻璃盒子中細緻描繪藝術史上著名早期經典文物的場景同時,又能表現出在水中漂浮的身體動勢,而這些視覺圖像也具有藝術史上的重要意義: 野牛是阿爾塔米拉洞(Altamira)內的史前洞窟壁畫,這個壁畫是目前人所知最古老的繪畫之一,當時人們相信透過儀式繪畫動物之後,就能成功捕捉這些獵物;而另一位身材豐碩的女性則是出土於奧地利維也納附近維林多夫(Willendorf)的石維納斯,有著碩大的乳房、臀部和腹部,象徵著旺盛的生育力,懷孕生育對舊石器時代的先民而言是很不可思議的,部落的壯大和生存必須取決於這種奇蹟,而這座雕像有如地球生命之母的女神,代表著對生殖力的渴望。尚邦在玻璃上的這些繪畫,也是藝術家暗示了生命、祭儀與繁殖間不可分割的象徵。

劇末的玻璃盒子場景,四處飛舞的蝴蝶讓人想到創作者對昆蟲的迷戀(法布爾的曾祖父是昆蟲學家的影響),而這也讓人聯想到片頭開始的藍光,是否跟法布爾在視覺藝術界成名的Bic-Art 系列作品相關呢? 法布爾有無數用藍色原筆子密密麻麻畫滿圖像、並裝飾著甲蟲的作品,由此角度看來,《死亡練習曲》或許也是他和自己視覺藝術作品互文指涉? 或許,生命對法布爾而言,既是儀式、也是愛、性與欲望的綜合體,生與死原來是一體兩面的過程。法布爾用豐富的視覺語言、色香味俱全的感官體驗、祭祀祭儀的神祕感與充滿象徵意味的圖像,挑戰觀眾對知識理解與哲學思辯的多方可能性。

一場精采的演出,在內容與形式上皆然。

註:出自〈獨家越洋專訪比利時全才藝術家楊·法布爾:我是美的守護者,總在保衛脆弱〉,《表演藝術雜誌》,第249期 (2013/09), p95

《死亡練習曲》

演出|楊.法布爾/信念創作體

時間|2013/11/16 14:30

地點|國家戲劇院實驗劇場