「夢」在人類文化中是一件源遠流長、迷惑且迷人的探索對象:當代科學將它定義為是一種與睡眠中的「快速動眼運動」(REM)相關的主體經驗而且與大腦處理記憶的工作有關;心理學認為夢是一扇打開潛意識的眾妙之門;前科學概念範疇中有各種象徵性和神祕性的理解與詮釋,這些紛然雜沓無可定論的對「夢」的認識,迄今至少表達出了一個正確的基本事實就是:「夢是人類生活中既日常又神祕的一種經驗。」

在人類創作的歷史上來看,「夢」太常成為各種作品的主題,而「夢」的本身被意識到直接作為一種創作手段的,更是現代藝術以降的一股洪流。而我們今天所面對到的,正是一齣名為《夢之島》的劇場作品。

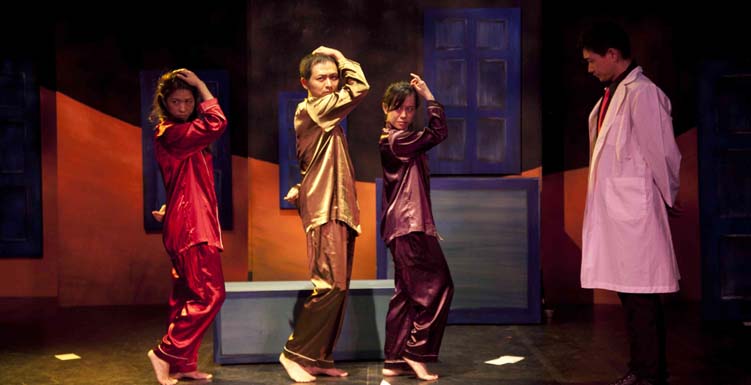

在此先談一下《夢之島》這個演出本身:舞台上散放著幾組成對大小不等的滾輪箱子;豎立著幾片刻意簡化粗繪的窗格景片,隱約傳達出一種可被辨識的都市景觀;依照劇場建築空間分別規劃的幾個表演區間;作為重要角色的燈光以及音效;十位演員。演出,就在這些素材中,開始。

開場是一位套裝女,急切地對著手機說明著一些大約是有關婚禮的事。之後當我們再看到這位套裝女出現的時刻,已是劇末結尾,她穿著睡衣從睡夢中起身接電話,說自己剛做了一些夢,並且讓電話那頭的好像是未婚夫直接上家裡來,而全劇就結束在套裝女看見對方吃了一驚,疑似未婚夫的男子說了一句:妳的鞋忘在車上了。作為觀眾,我們當然知道套裝女為何吃驚,因為這位疑似未婚夫剛剛就整場飛竄在「夢」裡。

除了「夢」以外,「島」這件事也是一件太常出現在古今各式思想中的象徵性物件,因為孤懸、因為不易親近,使人們對於「島」,總有著一股難以言詮的神秘化想像,從魯濱遜漂流荒島到今天我們自稱「島嶼邊緣」,再再都是出於這種前現代遺傳下來的關於「島」的黑暗之心。當然,21世紀早已全面是個從衛星看地球的時代,「島」已經不再成為一種不易親近的地理區隔,相反地,「島」再再都顯示出在今天的世界裡,越來越成為一種「人性嬉遊場」的遊樂場象徵向度,過去整個前現代所遺留下來的對「島」的心理拓璞,大約就以一種譬喻形式的方式,留存在了文藝類這個文化空間了。不過這不是今天要談的主題。總而言之,《夢之島》選擇「夢」與「島」這樣的連結,似乎首先在為全劇定調的層面上,便承接了這層文藝類別的文化內涵。

手機鈴響。三位睡衣人從睡眠中被驚醒,然而更驚訝的,竟然是自己的床上擠進了另外兩位陌生人,同時三人相互宣稱另外兩人入侵。而後,便展開了一系列既不可思議,也不可理解的各式「遭遇」……。實際上我們知道,這時候他們反而是墜入了「夢」中。

自此展開了大致上由三位睡衣人輪番上陣的夢遊仙境,各自在這個夢中奇遇裡,牽扯各自的煩惱、焦慮、以及類心理學式的夢的解析。透過一種節奏明快的演出方式,不斷將戲劇焦點全場轉換,這種明快的節奏在此稍微說明一下:首先是演員進出場的頻率快,而且位置多元,然後是台詞的不連續、片片斷斷以及抑揚頓挫快慢不同地說,造成一種沒頭沒尾的敘事效果(當然,這是一種美學技巧);接著是音效和燈光作為一種裁判或教練位置般地隨時給予場上各種刺激,而場上演員在這些空間運動的多元焦點和台詞意義的多元歧出以及燈光音效的多重刺激下,產生了屬於他們依然能夠掌握劇場時間和空間完美回應的「表演」。這個部份,是精彩的,展現出場上演員近乎「炫技」般的表演功力,也展現出了場面調度確實能夠在劇場中自由聯想的藝術能力,這個精彩的部份,也就組構成了《夢之島》的整場演出。

在演出中,我們可以很容易感覺到由三位睡衣人以及套裝女所揚起的,是一些生活上的焦慮、空虛、害怕、童年陰影、未來恐懼、社會恐懼......等等,這個部份大約可以說是這場演出所要表達的一種「意義」,也就是通過這群藝術家的表演,向我們展示了作為一個忙碌生活的都市人,到底遭遇著甚麼樣的生存問題。倘若這樣的理解也是可以被接受的話,那我就不能不聯想到整個現代藝術從詩、到畫、到小說、到戲劇、到電影、甚至到隨筆文學,這種所謂「現代人的孤獨與焦慮」,似乎已經成為一種過分經典的典型。

對於「人類存在」這件事,不同的思考路徑呈現出不同的面向,哲學的、宗教的、科學的、神祕主義的、文學藝術的,《夢之島》有著《城堡》和《變形記》的卡夫卡意味,也有著《夢十夜》的敘事幢影;有著好似「方其夢也,不知其夢也,夢之中又占其夢焉,覺而後知其夢也。且有大覺而後知此其大夢也,而愚者自以為覺,竊竊然知之。」之謂,又有著好似史特林堡的夢幻企圖。但平心而言,《夢之島》也就是在上面這些共時共享的文化網絡意識下所超連結出的一種創作話語。這種創作話語表現出的特色在於「聯想」、「諧擬」、「隨機」、「格言化」、「趣味化」這些特徵,這種創作現象在我們當前時代似乎也是極為普遍而正常的,倘若當前時代還依然標舉某種「偉大真理」的大部頭理念大旗,恐怕也是要遭人訕笑的。

《夢之島》是一個看演員炫技、看場面調度巧思的精彩演出,節奏明快不冷場,格言式台詞的運用不但幫助節奏,同時也造成一種如夢似幻、似是而非、似非而是的朦朧美感,除此之外,夫復何求。

人類學家卡司塔尼達在描述一位印地安巫師的教導的時候提到:巫師說,要在夢中訓練控制自己的雙手。我想,或許劇場應該也要有這種力量:讓我們在參與劇場演出的時刻中,學習訓練控制自己的雙手。

《夢之島》

演出|同黨劇團

時間|2011/10/02 14:30

地點|台北市牯嶺街小劇場