文 林慧真(2023年度駐站評論人)

「田越和茶席劇場」為尚和歌仔戲劇團(以下簡稱尚和)於今年甫創建,於劇場結合飲食為臺灣劇場空間所罕見。早前如晚清上海茶園以茶資作為票價區隔,場內提供糕點、瓜子等小點,而現今北京德雲社的相聲劇場除了提供茶水外,有平價的餅乾、點心,亦有高檔的餐點如海鮮料理等,應有盡有。而霧峰林家花園的大花廳偶爾有崑曲演出,其如同茶園模式,購票贈有一壺茶和一份糕點,可以邊茗茶邊聽戲,充分展現擬古情懷。

尚和創建的「田越和茶席劇場」則以小劇場結合精緻料理,戲票只有兩千及兩千五百元兩種價位,以戲曲表演來說頗為高價。進場後工作人員詢問葷素,而後便以木托盤呈上一套精緻料理及一杯茶,演出結束後另贈上糕點。此種劇場飲食文化,不同於前述茶園或相聲劇場以飲食及票價區隔資本階級,而是屬於均質的精緻階層;高票價、座位少、套餐飲食,其主打客群是資深戲迷或具有一定經濟能力的觀眾。茶席劇場空間不大,座位約三十五個,觀眾席分成兩個區塊,一為緊鄰舞台邊緣的三至四排座椅區,二為靠近吧臺與牆邊的高腳椅區,高腳椅座位區必須轉向後方才能看戲,相對較為不便。

茶席劇場舞台並沒有「後台」,演員換裝或上下場皆由觀眾席間通道進出,據演後座談團長梁越玲所述,演員換裝空間位於二樓,因此趕場換裝較為不便。由於空間所限,無法配置較多的文武場樂器,且現場演出容易使聲響過大,其音樂採用事前錄音,以現場觀看效果而言,錄音播放的音量確實較為適切,與演員的唱唸作打也搭配得宜。舞台並非傳統鏡框式或方形,而是沿著兩面牆直角呈現略為不規則形狀,文戲相對較無限制,但武戲便容易使演員肢體伸展不開,尤其第一排觀眾可能還需要躲避頭上的刀光劍影,觀眾幾乎是貼著演員看戲,因此演員的表情和唱唸絲毫沒有模糊的空間。

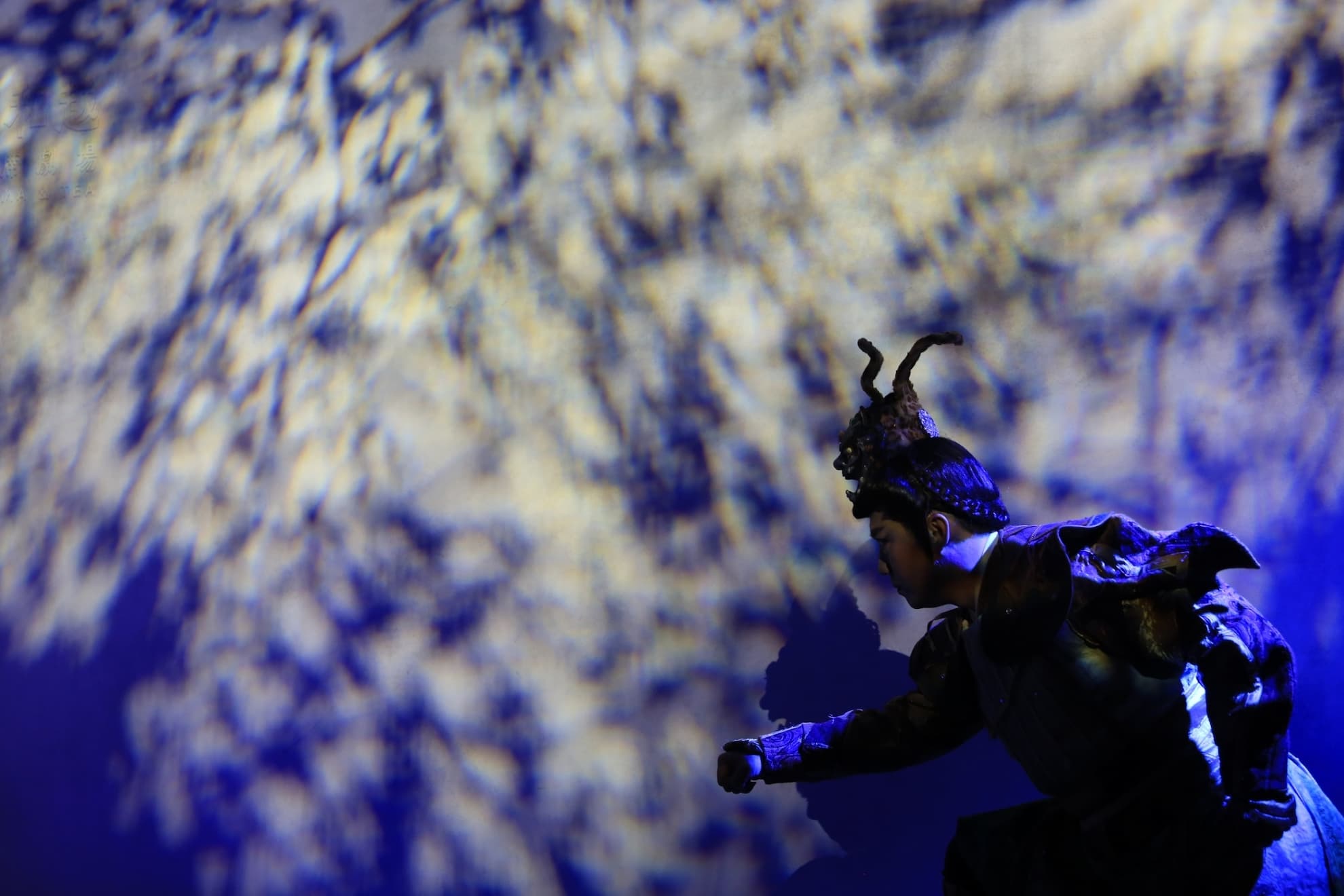

此次《補天・女媧潘朵拉》為「田越和茶席劇場」的第二號作品,共有五個角色:女媧、紂王、九尾狐、申公豹和姜子牙,當五個演員同時站在台上時,便略感侷促。以如此的小劇場空間而言,應當較為適合小品製作,如同「戲曲夢工場」以小劇場搭配實驗性強或跨領域的作品使當代戲曲別開蹊徑,然而從團長演後座談所述,意圖以此作為作品發想的基地,日後再前往不同劇場演出。因此,以其他劇場的大製作來思考戲劇作品,並於小劇場實驗演出難免有削足適履之感。

由此部作品劇本發想來看,《補天・女媧潘朵拉》亦屬帶有實驗性質的作品,只是缺乏較大幅度的跨越。故事主角為女媧,情節架構則取材自《封神榜》,第一場為水火神戰爭以致天破,而有女媧補天,然主要情節以女媧摶土造人為引子,牽引出紂王、九尾狐、申公豹和姜子牙四人的欲望與糾纏,因此,補天與造人兩段難有延續之感。

女媧摶土造人,首先造出了姜子牙,後有紂王、九尾狐、申公豹,這些角色皆尊稱女媧為「上母」,意即造物者的身份,此段以人操偶方式呈現,人之初始為上天所控制,直至打開西方的潘朵拉寶盒,有了七情六慾後成為了一個獨立個體,卻也有了更多私心欲望、意圖脫離上母的控制,紂王欲權、九尾狐欲享樂、申公豹善嫉,而姜子牙作為第一個被創造的角色,他的欲望又是什麼呢?可惜劇中沒有太多描寫。故事發想頗有意趣,可惜一個半小時的時間要處理眾多角色,如同將《封神榜》的故事壓縮在短短的時間內呈現,使得角色之間的糾葛和來龍去脈過於片面、人物的描寫不夠深刻,最後四個角色互相殘殺,女媧顯然也無力阻止,便將起因歸咎於姜子牙在眾人慫恿下打開寶盒。劇中的核心意旨是,欲望從不是潘朵拉所賦予的,而是內心想要什麼,寶盒便映現什麼,於是在重新選擇之下,四個角色找到的是正向的意念,其意旨設定有翻轉之趣,只可惜過程的處理不夠精細。

在有限的小劇場空間之中,《補天・女媧潘朵拉》音樂和服裝的處理都比照大劇場的規格製作,看得出劇團用心之處,然而在情節和人物處理方面便顯出左右為難,想為日後前進其他場館作預想,又必須適應小舞台的侷限,走精緻路線的高票價也容易限縮觀眾群。對尚合而言,「田越和茶席劇場」或許是個孵夢之所,劇團也從來不畏懼創新之途,只是在經營的方向上,可能仍有許多困境需要克服。

《補天・女媧潘朵拉》

演出|尚和歌仔戲劇團

時間|2023/07/16 12:30

地點|田越和茶席劇場