文 許玉昕(自由工作者)

《換/幻妻》故事梗要圍繞著一名科技業工程師,因順從父母的期待與自己對家庭的想像,選擇與沒有情感基礎的妻子結婚。然而,即便步入婚姻,他仍與情人保持密切關係,甚至在曼谷出差時攜情人同行。與此同時,妻子逐漸對與公婆同住的生活感到壓抑,與丈夫的對話除了孩子便只剩爭吵,圍繞著搬離公婆家、在台南購房等議題。然而,某次丈夫在曼谷出差回家後,驚訝地發現妻子「變了」,變得溫順、服貼、對家庭全心投入。晚年時,丈夫罹患阿茲海默症,甚至將妻子誤認為家中的外籍看護,卻仍清楚記得年輕時的情人。當他們再度前往曼谷時,丈夫在佛像之間,突然看見一張熟悉卻猙獰的臉——那是他原本的妻子。

《換/幻妻》劇本鉅細彌遺地刻畫丈夫與妻子的衝突、情人作為旁觀者與當事人的心情、丈夫出差時偷情的橋段,以及三位核心人物的獨白等,讓觀眾能對主角們的行為動機有基本的了解。不過,即使篇幅相當,人物們的複雜性卻有所落差,如妻子的角色雖然展現了前後不同的面向,但她的所思所想皆圍繞在婚姻與家庭,彷彿除了母職,妻子再無其他可能。這樣的女性角色在早年的悲情台灣電影,或是歷久不衰的本土長壽劇裡,都是很容易想像的女性形象;而本劇循此傳統再現了典型受婚姻所困、失去「自我」的女性,或許是為了再次凸顯當代婚姻的荒謬性,但,若劇中夫妻間的問題追根究底都回推到「無愛」的婚姻,是不是反證、甚至鞏固了浪漫愛的神話?如此便也忽略了「自我」與劇本設定的中產階級、性別關係的多重交織性,彷彿「自我」與(非浪漫愛)婚姻是本質上的二元對立。

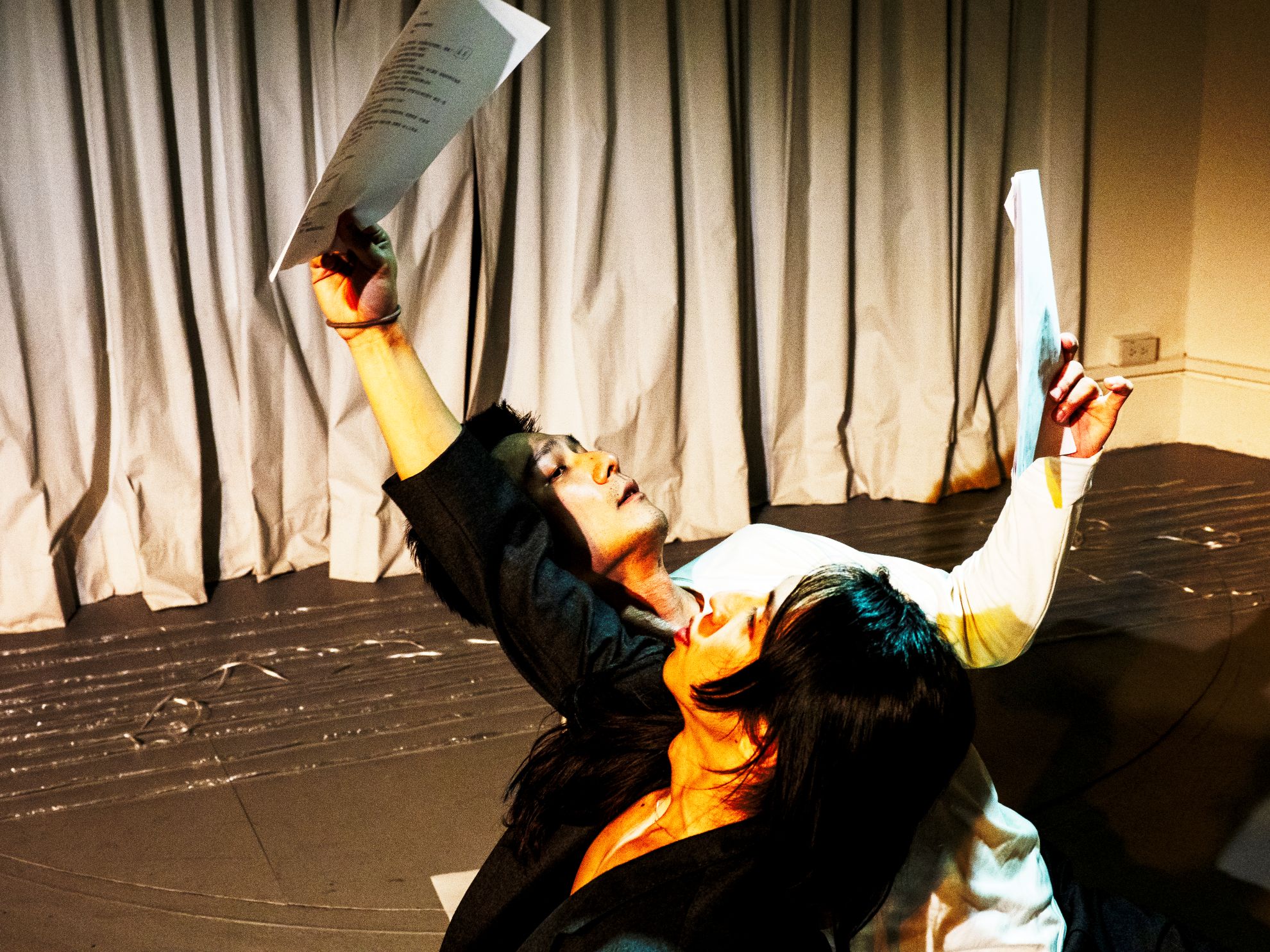

換/幻妻(身體氣象館提供/攝影許斌)

導演介入與表演選擇

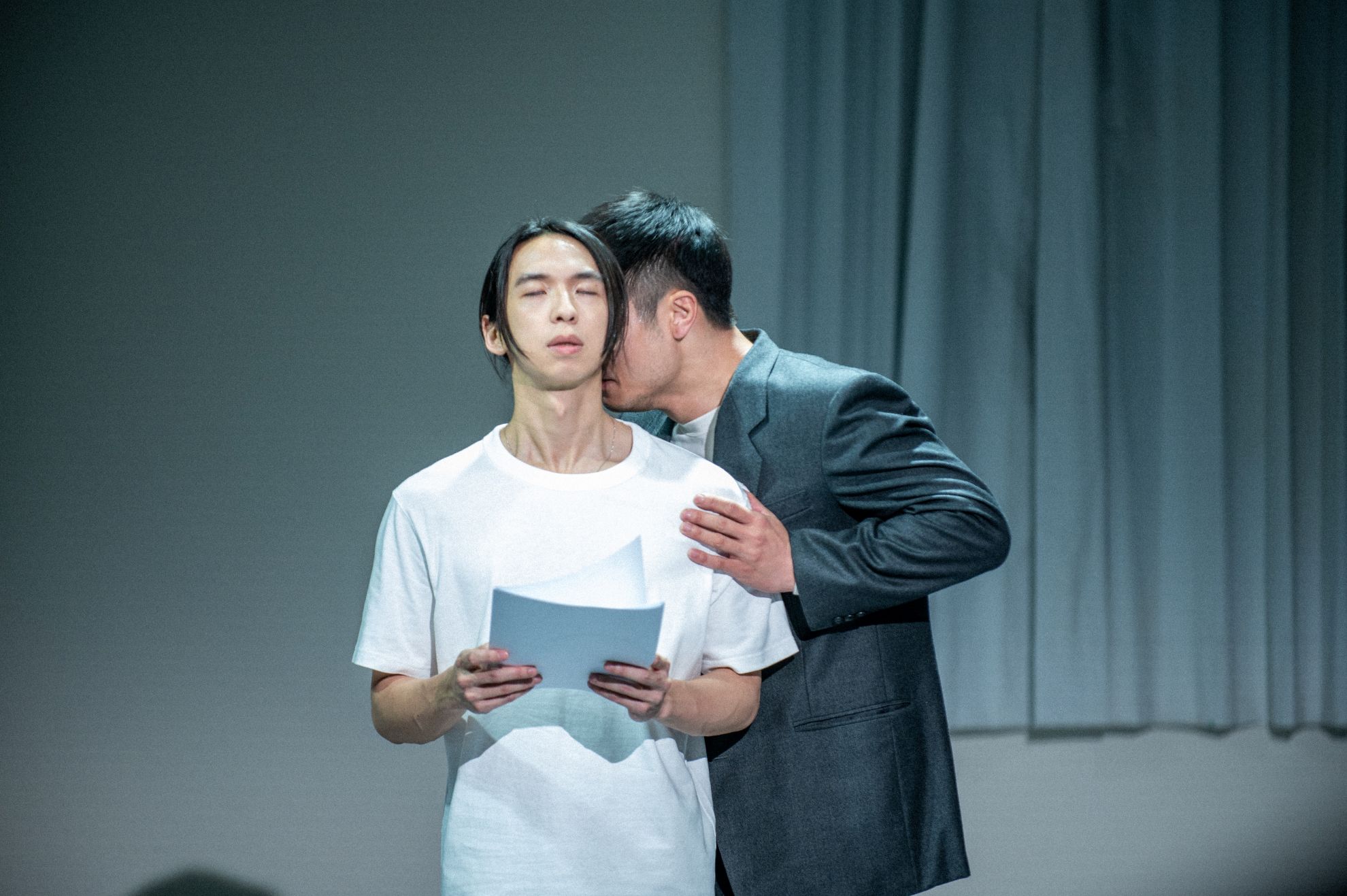

本次《換/幻妻》讀劇演出,導演選擇有別於常見的聲音主導的讀劇形式,透過非情感寫實的表演方式,將演出焦點從人物的感情關係拉到更廣的社會系統,凸顯本劇超現實情節的現實批判性。首先,飾演丈夫的演員梁俊文不帶情緒宣讀台詞的表演方式,一方面象徵丈夫的角色沒有能力進行有效的深度溝通,另一方面暗示了「話語」先於「主體」存在,個人只能無意識地執行某種既有的社會話語。此外,演員透過語言的卡頓與重複,以及僵硬、機械化、無法辨識的動作,使他看起來像是一個缺乏自主性的系統執行者,進一步暗示這一整套讓菁英工程師得以現身的體系是異化、去人化的。這個表演選擇不僅精準地回扣了演出的核心命題,也保留了梁俊文本身長期身體訓練的基礎,讓觀眾得以在讀劇演出看到聲音表演牽涉到的身體能量。

另一方面,妻子的身體狀態也鮮明地呈現出她在婚姻與家庭中的角色——她走路時總是跛著右腳,象徵妻子從一位能力優異、獨立的女人,放棄工作進入婚姻後的失能。當丈夫從曼谷回家後「換」了一個完美的妻子,這名新的妻子不再跛腳,她的行動自如,宛若「家中天使」,無怨無悔地承擔了家庭再生產的責任——撫養孩子、照顧公婆、支持丈夫無後顧之憂地工作。演員李劭婕選擇改以流暢的行動與輕巧的說話方式來表演調換後的妻子,使角色行動看起來相當流暢與「自然」。然而,這種「自然」並不代表妻子具有相對於丈夫更自由、自主的意志;在與丈夫高強度的對手戲中,妻子的「自然」強化了令人不安的氛圍,恰恰凸顯了「自然」的可疑之處——自然與流暢,是由於完美地鑲嵌進了婚家的性別分工體系,確保這套性別分工得以悄然運行,不露痕跡。

除了表演的選擇,讀劇導演也夠過影像與聲音設計來拉出社會批判的層次。觀眾難以忽視投影影像中的泰國佛像呈現晶圓的科技感,讓信仰不單純屬於精神層次,還乘載了丈夫所屬跨國高科技業的「南向」野心。此外,當夫妻度假計畫因颱風而泡湯,溫順的妻子端出英式茶具提議在家度假,此時導演以類似炮彈的聲響取代颱風天的雨聲,這一突兀的聲響設計讓人不禁聯想:劇中的中產家庭試圖模仿第一世界的生活方式,卻忽視了這樣的生活是如何依賴於全球勞動力與資源的剝削。

換/幻妻(身體氣象館提供/攝影許斌)

劇本的議題線索

上述導演的調度看似對於劇本介入甚多,但其實劇本細節本就提供許多相關線索。劇中關鍵的情節推動力——丈夫於曼谷佛寺看見一名美麗神秘的女子,讚嘆:「如果是我的妻子就好了。」這句話開門見山展示出一種所有權的渴望,他的第一個念頭是「我要擁有她」,而不是「我想與她建立情感關係」。這種「擁有」的邏輯,正是私有制婚家的核心,並奠定了資本與勞動的關係基礎。丈夫的公司為了「適合」的廉價勞動力而在泰國設廠,與丈夫透過標準化程序精心挑選「適合」妻子的邏輯如出一轍。劇本在設定上即敏銳地捕捉了跨國資本主義經濟結構依賴的階級-性別分工模式,而此分工的基礎單位便是私有制的中產婚家框架。

此外,丈夫罹患阿茲海默症後,將妻子誤認為外籍看護,這一劇情設定更進一步揭露了婚姻與勞動分工的重疊。一但妻子完全融入家庭的再生產機制,她便不再是一個「個體」,而是家庭運作中可以被替換的「勞動力」——無論是妻子還是外籍看護,在私有制的婚家機制內都承擔著同樣的勞動功能,這一點與跨國勞力市場的運作機制不謀而合。

除了丈夫與妻子攜手打造的夢「幻」婚家,情人的角色也從另一個角度觸及慾望與階級的交織。情人在曼谷的飯店裡說:「這才是我原本該過的生活。」情人所謂的「原本的生活」,可以被字面上理解為同性戀情受限,他們只能在異地、沒有人認識他們的地方,才能共度伴侶般的生活。不過,透過情人的長段獨白,觀眾得知情人的慾望並非浪漫純粹——當情人表明更想去日本度假,或是在泳池邊將目光放在白人身上,觀眾得知他的慾望糾纏著階級與全球流動性;在這方面,男人象徵著移動力與資本,他的科技業工作使他得以出差或旅行至不同國家,他的婚姻為他提供了穩定的支持系統與社會地位,而情人則是一個游離於體制內外的存在。正因如此,即使本劇著墨於三人的感情糾葛,劇作家並沒有將忠誠或道德放在關係的核心——比起前現代婚姻注重的個人品德或門第階級,本劇涉及的不同親密關係都與更隱微運作的全球勞動階序,以及馬克思主義批判的作為再生產機制的婚姻脫不了干係。

換/幻妻(身體氣象館提供/攝影MOU)

本次反心理寫實、反獨尊聲音的讀劇演出中,導演在表演與設計層面的介入相當明顯,在某些時刻甚至產生與劇本相抗衡的張力,觀眾會感覺到不同表演方法之間的協商乘載了溢出劇作文字訊息的重量。導演依循不更動劇本的讀劇規定,同時大膽地透過演出形式去開展隱藏在劇情主軸之下的議題線索,其劇場性的調度遠超出慣常被視為預備階段的讀劇,這對於讀劇的方法論提出一個深刻的問題:讀劇如何處理劇本語言的間隙、停頓或沉默之際蘊含的可能性?又如何處理由言說帶來的遮蔽?

《換/幻妻》讀劇導演藉由聲音、身體、影像與聲響的調度,將本劇對於婚姻的討論從個人感情層面拉到社會層面,揭露了婚家持續作為勞動力再生展機制的困境,以及其與跨國高科技產業主導的全球勞動分工共享的底層邏輯。在劇作家與導演的協商之下,觀眾可以看到《換/幻妻》的雙面性——缺乏複雜性的角色可以被當作某種社會寓言或批判典型,但,若演出選擇保留各部分的張力而因此疏離了觀眾,批判如何導向行動?

《換/幻妻》

演出|身體氣象館

時間|2025/03/08 19:30

地點|牯嶺街小劇場 二樓藝文空間