《2017的我》,參與成員看起來都是小劇場學校的學員【1】,演出命題充滿限制,也因此非常有趣。展演內容/規則:不發聲、無氣味、不互動不接觸,沒有電力沒有發光體;總而言之,一切都很低限。觀眾可以自由移動,但不能干擾演出者,也不能躺下。一走進演出場地,是排練場用白色膠帶黏貼出多個跟機車格很像(宣傳說是80x150x200公分)的長方格,格子前緣有一條白膠帶將觀眾與演出者區隔開來。一走進來就有人沒注意到區隔直接越界,一開始大家都靠在離入口最遠的牆面,或坐椅子或坐黑膠地板,而後才依據個人興趣,慢慢散開。

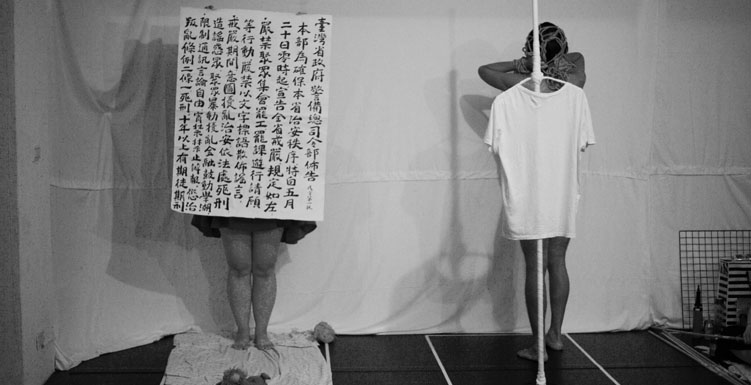

六十分鐘的演出, 一開始空調風很強,調弱以後又開始覺得其實有點缺氧,這種缺氧感一直到結束都揮之不去。每個演出者都有自己的命題,或許回應著2017年的他們自己,但因為觀眾可以自由走動,我所接收的演出是無數的片段,而非特別關注哪一位演員的進程。有一位演出者用一個長方黑盒子將自己框住,全身黑衣,身前一個無頭的服裝人偶,另一位則在木頭棚架下用毛線捆著棚架,除了這兩位,其他人都就著這機車格行動,沒有特別建築什麼。有人從頭到尾都沒有站起來,一直無聲地摺著報紙,有人則是從頭到尾都在行動,一直沒有停下來,也有人從躺著睡覺,到就著筆電假裝在化妝,一路整裝著好衣物,也有人用日常的大量衣物做即興,假裝視力測驗、持續穿脫,也有人似乎從頭到尾都在練功,有人拼圖與閱讀。所有人都沒有跟觀眾有眼光接觸,也沒有跟彼此有眼光接觸,我有觀察到其中一個演員偷看別人在幹麼,但除此之外,大致而言他們都活在自己的機車格裡,與外界無涉。

有些人是以一再重複或延續作為主題,例如那持續纏繞的毛線,又或者摺個不停的報紙(沒發出聲音是真的蠻厲害的),但也有人是持續地演變著即興,例如那黑盒子裡人與人偶的關係。我想對我而言,最有印象的似乎就是黑盒子裡的演出者躺在箱子裡用人偶的塑膠手搔抓陰部,面無表情,另外一個記得的事情是最後報紙摺一摺,我發現表演者拿剪刀剪了一根自己的白頭髮放到報紙。因為都是他們各自的命題,我總會覺得這些發展都很私人,雖然節目單提供了他們各自的想像,但並不容易理解,或者是說,並不一定會讓我覺得這些命題確實就是場上發生的狀況。

因為很低限,觀眾這一邊似乎也感覺到各種緊張,又或者最後就有人閉目養神了。這並不是容易持續集中精神的場合,場中有小孩最後躺在媽媽身上,媽媽往前倒趴在小孩身上,那時我覺得相當羨慕,原來這麼簡單的自由是如此重要。或許是因為知道不能躺下,在排練場裡躺下的慾望就特別強烈。而且排練場不就是讓人翻滾跑來跑去躺下的嗎?越想就越想躺下,越想要不看以後再重新啟動,但又覺得這件事情很困難,因為人家好好地在那機車格裡行動著,雖然好像稱不上勞動,但也是在動,那麼不看似乎很傷人啊。

說起來,雖然觀眾可以自由移動,但我覺得在機車格裡的表演者比較自由,在線外的觀眾,則很多受到了自己原本觀賞習慣與經驗的限制,以及演出說明本身帶來的限制。因為這樣完全無聲靜默也沒有能量消長堆疊的狀態,一個小時感覺起來似乎相當漫長,而現場觀眾的各種微妙表情變化身體移動,似乎是當場能量消長堆疊最誠實的部分。似乎人在禁制的狀態中,不容易彼此同理,至少我覺得我比較難同理演出者,有些摸不著究竟要站在那一個角度去面對他們才是最好的狀態。

出了小劇場學校的我覺得世界好多刺激,連家樂福這種平常覺得無聊透頂的地方都充滿色彩,因為這感官變化,我感覺裡面的時光如此生無可戀,像是在精神病院的禁制房,無刺激、無聲響。現場已經發生這麼多事情了,我卻感覺如此欠缺,我想這不管是對作為觀眾的觀看習慣,或者是我去思考感官連結的方式,都有一些反照。視覺作為最主要的主宰,在刻意恆定的光線,加上或許因為無法發聲而難有能量消長的表演者身體,扣除聽覺(除了空調的聲音與觀眾偶而的聲響)甚至嗅覺的刺激,作為觀眾這一方,唯一的決定權剩下閉上眼睛或者睜開眼睛。觀看其實並不是真的只關乎視覺,感官的聯合效應才有可能讓觀看產生判斷,而越是去消解其他感官的影響,視覺越是難以獨立生存,這種對感官整合的渴望,似乎不只是在劇場內的,而是人作為生物的必然。當然,在演出現場聲響依舊會存在,嗅覺也可能因為觀眾的體味、香水而有變化,但在距離演出一小段時間再回想時,禁制與無刺激的感受,那種過度清潔的白(明明燈光是黃色),便在記憶中放大而強化了。

這些私人的命題以及限制,讓走出劇場的我一度自問到底在裡面幹什麼?但也因為離開演出後色彩斑斕的世界,讓我覺得這樣的命題很有意思。觀眾與演出者,應該都強烈共感著在場內的壓力與壓抑。雖然我承認,那一小時裡,我可能很強烈地想著各種感官刺激,出門想吃咖哩,想喝咖啡,想要任何可能的生命刺激,因為生命的高低起伏是如此,而當調節自我到起伏越來越低時,人連呼吸都會忘記。這形容聽起來是這麼符合當代,這麼符合勞動現況,雖然在場內時生無可戀,但這身體感確實在場外得到一種解放。場內與場外可以產生這麼直觀的連結,這不是演出/展演能輕易做到的事情,但這個演出卻做到了。

1. 展演發生在11/18-19兩日,兩天的演出人員不同,19日的人員為:曾姿綺、陳婉綺、Yilin、 張又仁、林庭旭、陳思潔、林子寧、梁俊文、王孟涵、Could you

《2017的我》

演出|杜文賦(策劃)

時間|2017/11/19 14:30

地點|小劇場學校