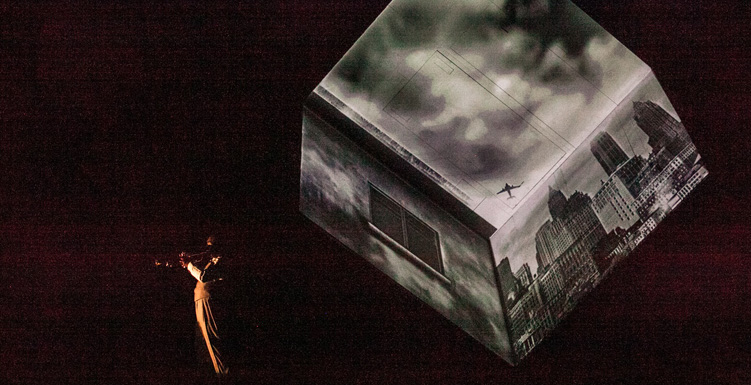

燈亮,繁星點點。主角之一的「羅伯」開始講述三種針灸所無法治癒的痛苦;接著他沒入後方空間,在接下來九十分鐘的演出中,所有人皆圍繞那狹小、錯置、迷幻的空間而生。整齣《癮.迷》可以視為對寂寞、瘋狂與愛的拷問;空間越走越小,人越走越孤獨。綜觀全戲,所有人穿梭在數坪大小的房間裡,彷彿該處就是全世界,因此濃縮了孤寂本身。這是對創作者意圖的分析。

距離《癮.迷》首演相隔二十五年,導演在節目單中說:「這個版本的《癮.迷》顯然更深入更成熟。」在劇情的編排上,他們將三位角色的比重調配得更加平均、結構更加平整,所有隱藏在角色內心的暴亂被包覆進繁複、迷離的舞台空間裡,讓人感覺深入得幾乎難以偵測。因此,回到作品的表面,我們可以問的是:「揭露傷害」在作品中的真實意義為何?

根據導演在節目單中的自白,顯然過去第一版的《癮.迷》帶有濃厚的療傷意味。敘事作為創作者自我理解、療癒的方式,也是重要的創作手段之一,從「直面傷害」,去尋求人與人間的共鳴。然而在此一版中,這種療癒成分被創作者有意識地抽離,相隔二十五年,整齣作品希望以更安靜平整的方式,如開場時的星空那般自如地展開傷害客觀的原貌。以此為出發,我們可以先分辨出創作光譜上「抒情——不抒情」的兩種極端。前者是更帶有治療意味的,同時也包含了縱向層次上更深度、對人的理解;而後者意欲脫離抒情,回歸理性,對傷害在平面中的位子進行檢查與分析,理解來源,作為解決、甚至原諒的一種可能。

2016年的《癮.迷》卡在「抒情——不抒情」光譜正中間的位置,其膠著使得作為觀眾在理解的同時也產生尷尬與困惑。導演希望脫離當年的耽溺」以更成熟的姿態重組相同作品,但這份理性投射的結果,卻在理解人的創作前提下,選擇將自己與觀眾一同推離。導演真正想推離的是當初受傷的自己,然而從未受過(該)傷、甚至不曾看過第一版演出的觀眾,卻也因此一併被摒棄在傷害之外;如此一來,一道新的鴻溝於焉產生:當創作者大幅度抽離之後,由於缺少抒情,因此理解的龜裂便橫現在觀眾與作品之間。

所有理解必都帶有自身的動能與方向,不同的進路可能引來認識,也可能引來誤解。但傷害真的有其客觀原貌嗎?真的有可能凝視傷害而不深入嗎?當凝視所得到的視野,竟是華麗的投影、星空、夢一般魔幻的空間,這個問題更顯可議。當觀眾為炫麗的舞台技術所著迷的同時,漫長的換景便成為帶著優雅為面具的戲之停頓,這些橫阻於角色之間的時空,以燦爛得無法理解的方式將角色彈出;增長出來的形式本身,是對創作主題「傷害」的漫射與發散,更是對作品核心的剝離。這是創作本身再生產的停頓,重演的重新理解如果既不願深入、也未擴散,那麼下一步便恐將取消。

為愛痛苦、為愛癡狂的瘋癲並未交接到觀眾手中,而是中途掉棒。舞台空間繁複的程度如此龐大,卻未得到進一步的詮釋,因此時空轉移、重疊的意義,並沒有被容納進敘事裡,而是蔓延、溢出,自成一格;我們於是看到意圖遠離悲傷的羅伯.勒帕吉,加上一個恍若史詩的華麗現場。若在三位主角遊走之餘,可以透過空間去生產、詮釋彼此間的關係位置,產生對話、與對撞,那麼這片「平靜的星空」,會不會更加閃耀一些?

將「愛」這樣的主題拋入歷史無垠的時空,這件事本身自有其令人著迷之處。這或許也是為何本劇得以在相隔二十五年後重新搬演的緣故。本次演出導演力求脫離前者(抒情),把空間退讓給後者(時空),而這個退讓,或許也正是本劇詮釋及意義上最困難的關卡:退讓給什麼?換句話說,我們如何去回答一個顯而易見的問題:在時間的長河中那些不斷反覆出現的瘋狂、愛、與寂寞,應該怎樣被作為整體,而共同詮釋?嚴格意義上,這或許是個沒有解答的追問,但此發問本身卻,卻具現了人在追求愛的過程中,深沉無際的渴望、與執著,問題因此而有值得被玩味的地方。但如何表現這樣的意象,進行高密度的收納?或許只有將所有漫出的元素重新收攝回敘事本身、更加理性——而非僅是精緻——地整理後,才可能從自身的創作裡,獲得另一個全新的回答。

《癮.迷》

演出|羅伯.勒帕吉 X 機器神

時間|2016/04/16 19:30

地點|國家戲劇院