張懿文(駐站評論人)

花蓮銅門部落裡

花蓮縣秀林鄉下的銅門部落舊稱同門,因發現銅礦而改稱銅門,在三百多年前,原居於南投春陽溫泉的太魯閣族,翻山越嶺來到木瓜溪的河階地,遷徙開墾並定居於此,並以鍛造打鐵技術所製作的刀具而聞名。而此次《遊林驚夢》的演出地點——銅門部落大祭場,則位於木瓜溪的河階之上,這個四面環山的自然環境,從海拔300公尺一直爬升至1200公尺,蜿蜒著一片平坦的草地,這裡是是銅門部落舉辦祭儀活動的地方,可以一邊聽見木瓜溪流水聲,一邊遙望著對面高聳的百葉山,包覆在群山之間的草原,景色既開闊又壯麗。

來自銅門部落的藝術家及巫師東冬.侯溫,與作家/鼓手伊苞、歌手陳珊珊、雷射藝術家張方禹和實驗電影作者吳梓安,一起進入森林,在這片遼闊的草原之上,共同創作了作品《遊林驚夢》。大祭場裡佇立著為了晚上的環境劇場演出所設立的裝置藝術:以金屬支架組構白色保麗龍材質編織的樹洞裝置,暗示了人世與靈界的交界之所;由染色的紅色工作手套和白色棉紗工作手套,組建出有如長著尖角環型的巨大靈界裝置;手寫著「那天,巫師帶領我走入這座山林...」的巨大白色板子,則開始暗示了一段想像的傳說故事——獵人在山林的樹洞中睡去,隨著夢境穿越靈界,巧遇又是男又是女裸身的「Hagay」的神靈,開啟一段森林知識、部落人際關係、串連族群與Gaya精神【1】、關於過去與未來的遐想…….

遊林驚夢(兒路創作藝術工寮提供/攝影陳逸軒)

遊林驚夢(兒路創作藝術工寮提供/攝影陳逸軒)

幽暗間、樹洞裡、光霧中

日落時分,傍晚的陽光漸漸昏沉,而演出也在幽暗中展開,表演者站在白色板子前,投影的藍色水光蕩漾著木板,反射的藍光映照著手寫的傳說文字,有如波光淋漓的光點灑落,閃爍在流動中展開故事的敘事,從吟遊者的迎神開始,由巫師帶領入森林,進入一個有著巨石、樹神後代的居所。每個場景串場時的燈暗,觀眾在一片漆黒之中,宛如進入一個巨大的黑洞裡,只有在下一個場域燈光打亮、又或是歌者的聲音響起時,方能知道身體的意向性 (intentionality)何在,有如狩獵中的野生動物,在漆黑安靜中,小心翼翼地尋找下一個目標。

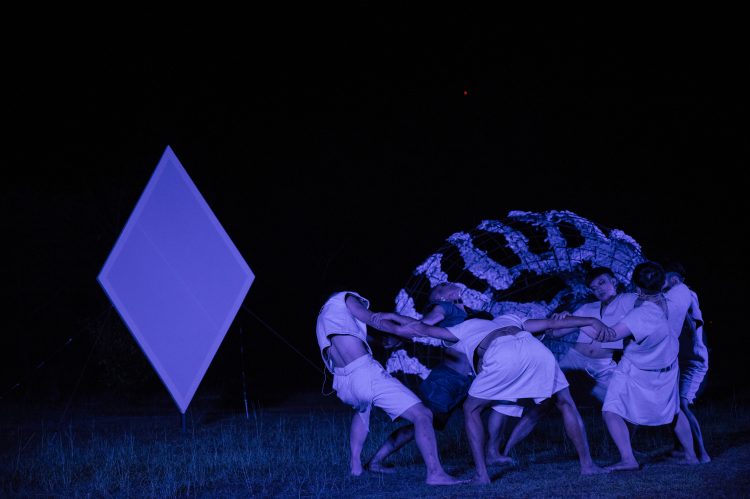

在吟遊者的段落,綠色森林邊的紅色山靈裝置與大石之間,表演者歌唱誦念,祭師有如被繩俘般,綁著曲折纏繞地紅色絲線,他踏入祭儀現場,跟隨著舞者的聲音和光線的暗示,觀眾隨著獵人走進樹洞,在簍空的樹洞裝置前,舞者在紫色迷濛光線下踏地而舞,他們交纏攀附、站立深蹲、傾倒抬舉,在撫觸之間帶著摸索彼此的溫柔,而在圍成圓圈時,蹲低踩踏,開胯伸併雙腿而大力蹦跳,配合著歌聲的節奏韻律與吟唱,彷彿將不同圖騰符號與織紋的經緯線編織轉化爲節奏,在不同聲部的合唱中,串連出有著原始氣息的舞動態勢。

遊林驚夢(兒路創作藝術工寮提供/攝影陳逸軒)

遊林驚夢(兒路創作藝術工寮提供/攝影陳逸軒)

而在下一個段落,東冬手持編織竹簍,移動著腳步,在草地上留下台灣特有的紅色塑膠拖鞋痕跡,直到我們來到樹洞裝置前,與編織木琴的音樂相伴,從靈界裝置遠處散射而來的雷射光束,將漆黑夜色中的雲霧繚繞,譜出如彩虹般色澤班爛的雷射流光,彷彿讓人聞到一絲氤氳氣息,在羅氏鹽膚木琴、獵首笛法器和口簧琴的聲音中,表演者呼喚著祖靈歸來的應許之地。終於來到了尖角內縮的靈界裝置前,陳珊珊的歌聲隨著背後菱形雷射裝置的光線渲染散出,匯流成河,打光所製造出來的雲霧迷障伴隨著光影的消長,如同山林生命的呼吸,他們赤腳踩在部落的土地上,在若隱若現的光霧之中,匯集著身體、科技藝術、吟唱與能量的共振,彷彿以此更接近神話。

原民未來主義以降

有如科技薩滿(Technoshamanism)的概念,《遊林驚夢》演出呈現原民未來主義的前衛性,未來進行式的新技術猶如過去舊時代的魔法,將不可能幻化為可見。這個演出的壯麗遼闊既是令人驚喜,同時也讓人感到些微擔心:環境劇場雖然使用了與部落祖靈息息相關的環山祭場作為演出場地,在整個舞台劇場技術(包含燈光、音效、佈景裝置等)的搭配上,美學形式卻顯得相當古典,如果把整齣表演搬到大型的黑盒子劇場中,也不會有特殊差異——充滿因地制宜特性的大祭場,竟被轉化如專業劇場,吞噬了環境的特殊性;而表演者以原住民族的肉身現身,演繹既定印象中勇猛跳躍、圍圈震盪的編舞,動作質地似乎也與一些既定刻板印象中的樂舞雷同。讓人不禁思考:技術越是絢麗,如同近日極受台灣各地城市歡迎的光影藝術節的聲光演出、沉浸式劇場,已經變成一種表現未來性的套路,然而原民未來主義可以如何讓靈性的真實精神性,超越華麗的劇場形式而現身,召喚出從時間軸裡串連過去與未來的連結?

註解:

1、Gaya意指傳統社會規範,該規範與其祖靈信仰有密切關係,是神靈所訂製的,包涵「祖先的遺訓」、「族人共同恪守的律法」、「社會規範與道德標準」、「族命得以綿綿不絕所繫者」、「風俗習慣、習俗」等意義,在泰雅族、太魯閣族、賽德克族都有類似的說法。https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Gaya_(賽德克族)

《遊林驚夢》

演出|兒路創作藝術工寮

時間|2022/06/26

地點|銅門部落大祭場