文 陳正熙(2023年度駐站評論人)

對我而言,「新人新視野」不僅只是一個發掘、培養年輕創作者的平台,更重要的,是新世代創作者對這個世界的觀察,如何反映出當代社會的各個面向,為身處喧囂混亂的我,提示值得認真思考的現象或議題,讓即將邁入中老的我,保持對這個世界的新鮮感與好奇心。

「15th新人新視野」的三個作品,都有非常清楚的個人性,透過創作對自己提問,自我檢視,在劇場的場域中,想像在現實中自我定位的可能—個人的表演生涯前景,自我與外在環境的和諧共存,如何走出傷痛幽谷的自覺。而我更關注的,是這三個作品的社會性:創作者的個人生命經驗,如何可以成為參考座標,讓我們對更具普遍性的現象或議題,有所省思。

楊世豪本身的表演經歷豐富,專業技藝備受肯定,特別是在《亞洲達人秀》的驚人演出之後,他與大環的關係,幾乎就像是腹語表演家與搭檔人偶一般,密不可分。《After》雖然仍以大環表演為主,但幾乎從演出一開始,我們就可以感受到表演者突破這種既定印象的企圖:擬人化的意識,將物件轉化成為對話的角色,更多的情感表現,取代了技藝的展現,最終,當他將大環拆解、重構,以不同的曲線取代既有的圓,似乎也同時拆解了自己的身體,將「技藝」客觀化,成為被檢視的目標,而非只是被消費的景觀。

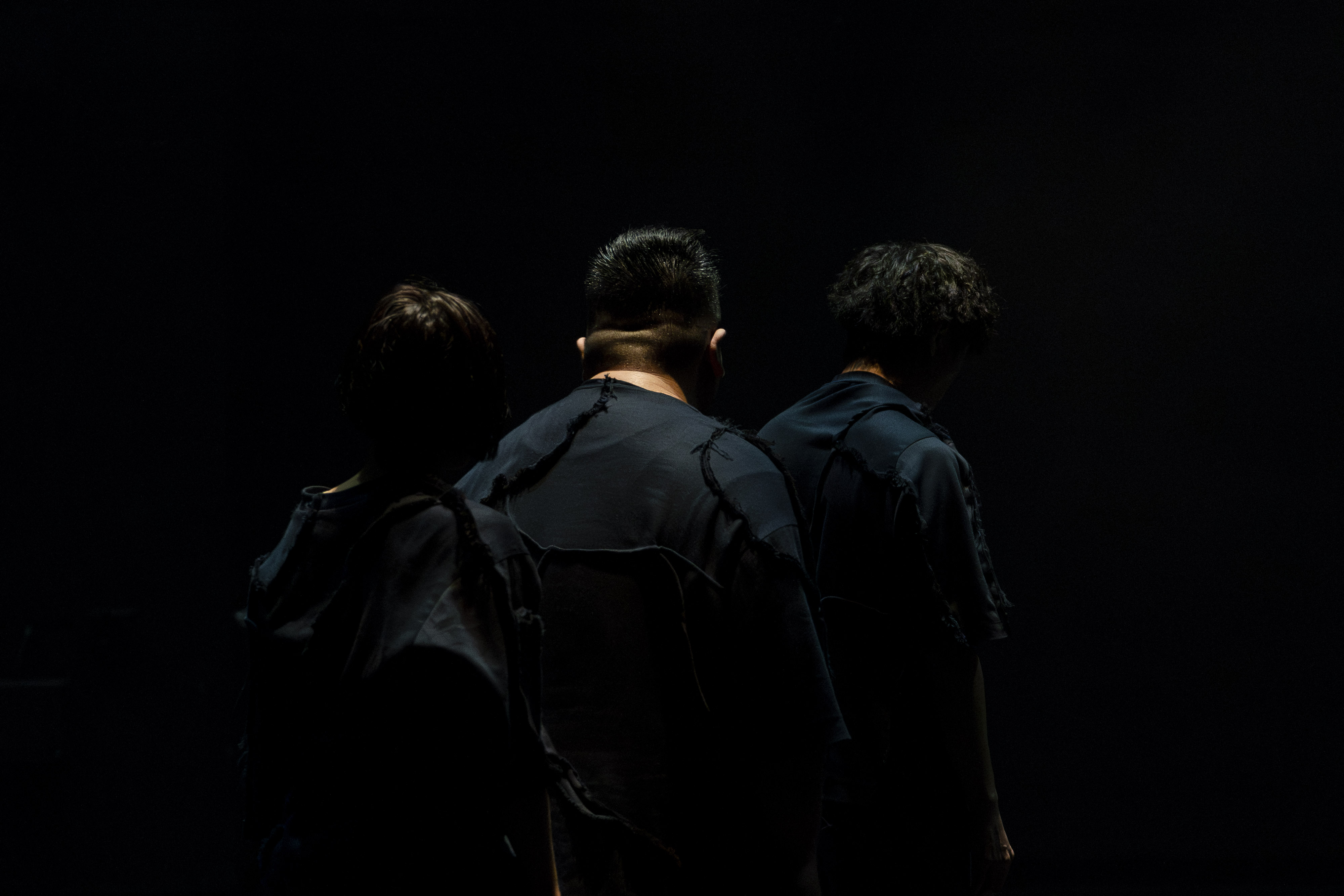

身為高敏族群一員的張雅媛,在日常生活當中,或許碰到過許多無法被理解的尷尬處境,就如同《喂!你好……我叫高敏》中的三個表演者,在舞台上的處境一般。她與設計團隊充分運用劇場的視聽覺因素,為「高敏者」創造了一個充滿張力的空間,讓他們在其中不斷地接近、分開、接觸、疏離,對身邊的各種刺激源,做出直覺反應的同時,也在探尋某種舒適的定位。在流暢的場面調度中,我們因此更清楚地感受到「高敏者」安頓自我的努力,打開自己的視界,對這個特殊族群心生共感。

戴啟倫的《大解脫者》,選擇的一個頗具普遍性的題材:如何夠過宗教力量,安慰因痛苦而失落的心靈,但他的表現手法卻不落俗套,以充滿戲劇性的動作與場面調度,凸顯這個題材內在的衝突性,貌似新興宗教領袖的角色的在場,更讓這個作品多了自我批判的深度。面對失去至親的深沈苦痛,和宗教儀式的安撫力量,形成一種動態的緊張關係,遠超過任何文字論述所能帶給觀眾的刺激,而能讓我們進入更深層次的思考。演出最後,舞台後門打開,「大解脫者」走出劇場,消失在午後仍然熾烈的陽光裡,後門關上,讓重歸黑暗的劇場,更多了一分魔幻的色彩。

楊世豪《After》(財團法人國家文化藝術基金會提供/攝影李欣哲)

張雅媛《喂!你好……我叫高敏》(財團法人國家文化藝術基金會提供/攝影李欣哲)

戴啟倫《大解脫者》(財團法人國家文化藝術基金會提供/攝影李欣哲)

這三位創作者,本來就有豐富的創作、表演經驗,在這次的演出中,無論是個人的編創與表演,或與設計團隊的整合,也都展現出成熟的風貌,而無「新人」的怯懦青澀之感,但就作品主題與創作意識而論,確有開展「新視野」的可能性:如果新馬戲表演者與物件之間的情感連結,已經建立,那麼有關新馬戲的創作論述,乃至於新馬戲教育改革的討論,如何繼續開展,或許是楊世豪可以打開「馬戲之門」,對專業社群提出的邀請;「高敏族群」的生命形態與自我認知,可以如何幫助我們面對當代社會中,無所不在的各種高度刺激的環境?如果部分宗教組織因為敏感議題的催化,而成為製造恐懼、深化對立的媒介,我們該如何面對?如果宗教信仰賴以成立的各種假說(assumptions),成為被檢視的目標,會不會才有真正解脫的可能?

這些提問,就是作品的社會性,或許也可以是未來繼續追問的起點。

15th新人新視野 戴啟倫《大解脫者》

演出|戴啟倫

時間|2023/06/04 14:30

地點|臺中國家歌劇院小劇場

15th新人新視野 張雅媛《喂!你好……我叫高敏》

演出|張雅媛

時間|2023/06/04 14:30

地點|臺中國家歌劇院小劇場

15th新人新視野 楊世豪《After》

演出|楊世豪

時間|2023/06/04 14:30

地點|臺中國家歌劇院小劇場