文 陳昱如(2024年度專案評論人)

以往一般大眾常見的「舞劇」通常為芭蕾舞劇,像是經典的《胡桃鉗》、《天鵝湖》,但《台灣奇岩物語》這個台灣原創的舞劇中,卻可以看見多種元素的肢體語彙,包含現代、民族、芭蕾,甚至是佛朗明哥舞。從劇中對於歷史脈絡下的故事與舞台美學風格的專業運用,可以感受到台灣柔軟包容的文化特色,是一個結合各種專業才能,並融合呈現的表演藝術。

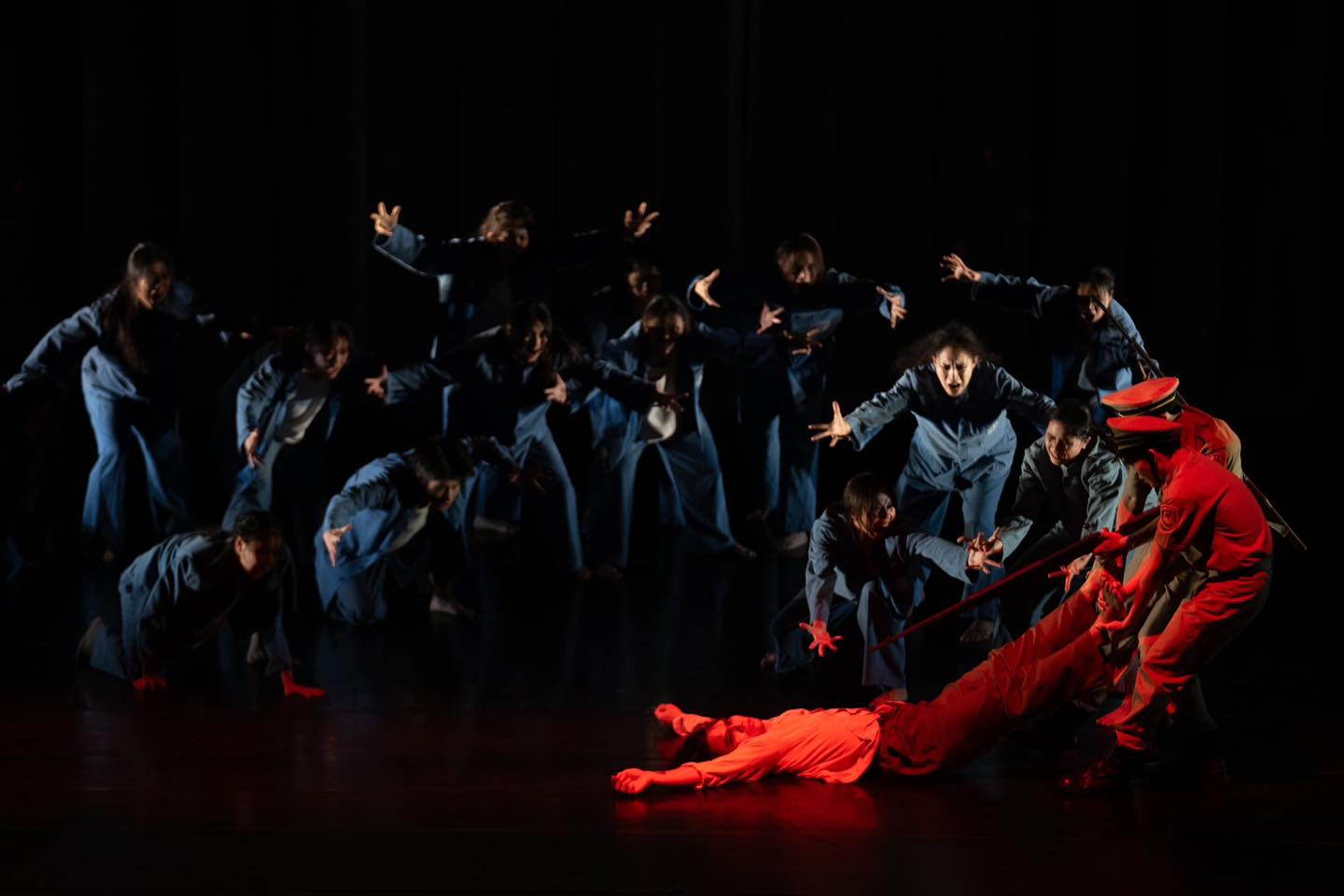

整個演出以肢體講述三段由人化為石頭的悲傷故事:白色恐怖之下受到政治迫害的泣婦石、為保護愛人而殉情的鶯歌石與守護村莊而請願犧牲的女王頭,故事來自於曾道雄親臨奇岩現場油然而生的想像世界,結合台灣的文化歷史成為故事,再透過音樂與舞蹈化作今日的表演。

台灣奇岩物語(台北歌劇劇場提供/攝影郭政彰)

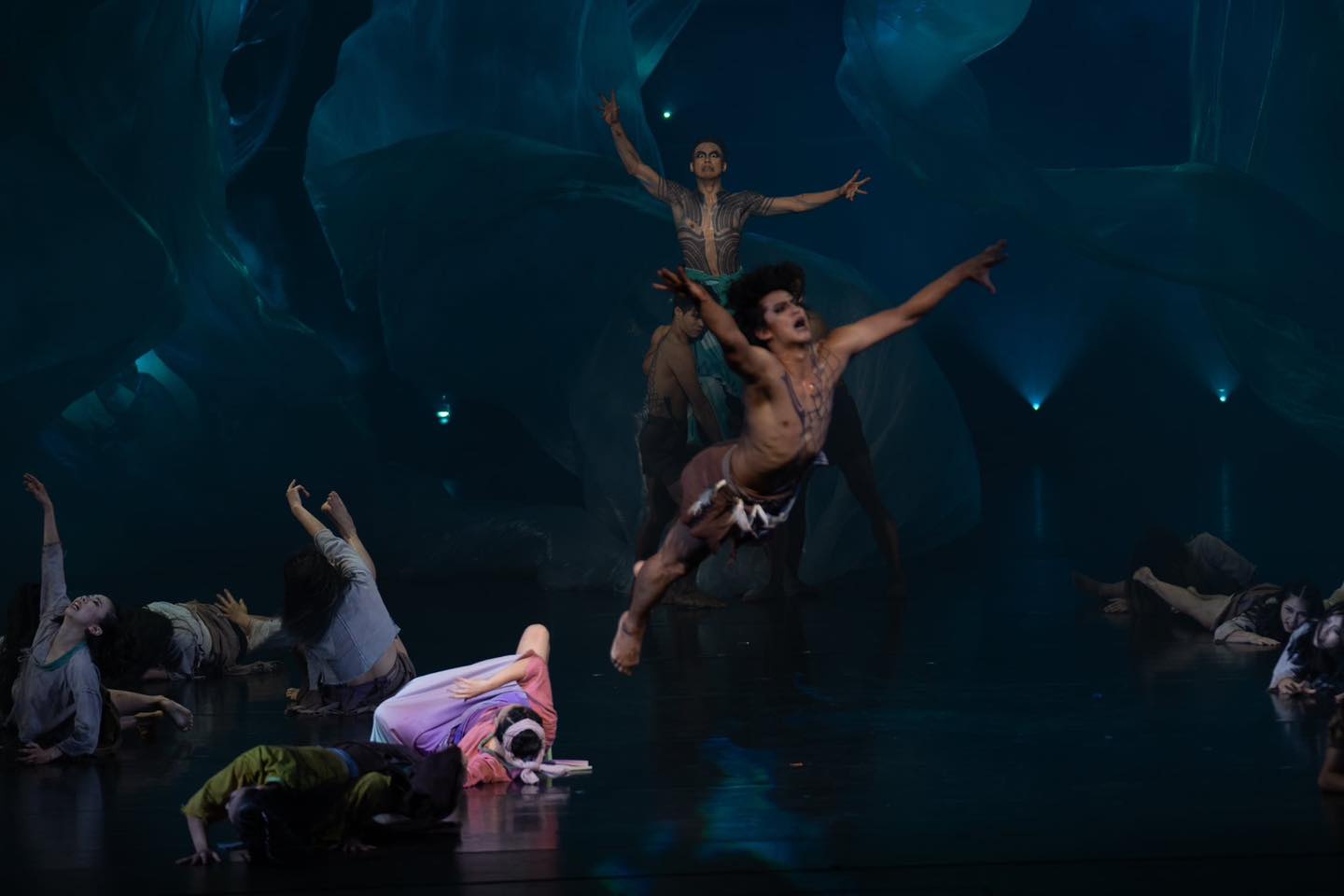

而舞劇不僅僅是單純的舞蹈表演,其中的展現方式也有許多有張力的調度,如:第三部曲〈野柳女王頭〉中,村落裡漂亮的女子(薛喻鮮 飾)被海神(絲釋民 飾)相中,並得到了無數珍貴寶石、享受榮華富貴,卻背叛海神與青梅竹馬(薛捷鴻 飾)舊情復燃,海神震怒並召來大水想淹沒村莊。就在劇情高潮時,利用後台的景片升起,射出強光、強風吹動彩帶,加上群舞以及現場的管弦樂團將能量拉高,展現磅礡氣勢,讓人頓時有種要決戰大魔王的錯覺。

本次舞劇沒有任何對話,僅以舞者的肢體展現故事情節。因為肢體的語彙淺白具體,其實很容易就能掌握到想要傳達的意義,但在兩側字幕區,仍會利用時不時的字幕旁白來進行故事說明,或是講述接下來的情節,因此當字幕出現時,就會分散掉觀眾對舞者的注意力。這樣的字幕設置,不旦搶掉了舞者的舞姿風采,還小看了觀眾對舞劇的理解能力。定調的字幕侷限了欣賞舞蹈的想像空間,也淺化了故事背後可能延展的深度。有時「說得沒有那麼具體」,反而是舞蹈迷人的地方,也是舞蹈表達深度情感特有的能力。這次的演出剝除了表演藝術與人的距離,故事情節淺白易懂,又充滿戲劇效果,雖然節目介紹說明:「這是一場莊重肅穆的巨型舞劇公演……」,但我卻認為這是一個輕鬆愉快的夜晚,進到劇院沒有負擔、闔家愉悅欣賞的劇碼。

此部作品的音樂由柯芳隆、黃婉真兩位作曲家進行作曲,並由普羅藝術家樂團進行演奏。隨著故事情節激昂與沉寂,舞者與樂手的配合、情節與音律的交錯,以至燈光、服裝、視覺影像等等的舞美設計,都需要耗費難以想像的大量溝通與協作,在跨領域合作上,製作單位想必費了不少心思。

台灣奇岩物語(台北歌劇劇場提供/攝影郭政彰)

三十多位舞者同時在台上共舞、作戲,四十位樂團演奏者加上三十位歌劇歌手,光是演出者就超過百位,背後所需的製作團隊更是不容小覷,也難怪有著不小的成本壓力。不過也因為組織的龐大,可能無法顧及全面的細節,像是男主角光腳而女主角卻穿高跟鞋、投影中穿幫的人員、機械,以及距離帶來的人聲時差與音準問題⋯⋯等等,都是瑣碎但又不小心就會被認知到的小痛點。

對於舞劇的嘗試投入了大量人力與成本,將想像出來的題材化作實體,需要滿滿的行動力與勇氣,如今呈現在眾人眼前已實屬不易,儘管有些許的不完美,但那也是表演藝術最迷人與珍貴的體驗。

高齡八十四歲的曾道雄長年耕耘於歌劇、聲樂領域,在這次作品中揉入編、創、導等各種專業,刻劃出心目中舞劇作品,並融入不同時期的社會情景;可以有這樣的成果不但來自於長年對表演藝術的專業經驗累積,也來自對社會的關懷與觀照。表演藝術領域對於社會連結也就是如此——留下了精神的傳誦,不至於遺失在時間的洪流之中;提出對現況不滿的控訴,好為沒沒無聞的弱勢發聲;接納技術的里程,前瞻人類文明的未來。這些種種,就是藝術與我們之間的連結,也是過去、現在、未來這樣的線型時間軸中,人們保存記憶、反思與進步的櫥窗。

《台灣奇岩物語》

演出|台北歌劇劇場

時間|2024/09/28 19:30

地點|國家戲劇院