「我們想說的,是這些虛構而又真實的角色,關於人生各種『卡住』的挫敗困局,還有可能感受『搖滾』的轉場瞬間。」【1】

戲的開場先映入觀眾眼簾的是一部巨大的電子鐘,電子鐘的秒數跑著,電子鐘前則是一群人沿著軌道逆時針在跑著。李明璁也在這些人的行列中,他首先跟著眾人的方向逆時針地跑,接著一個想法油然而生:「如果我往反方向跑不知道會發生什麼事。」於是他付諸實行,從另一個方向開始跑。其他人看到他迎面跑來,表露無奈或大聲抗議。從那面電子鐘來看,顯然這不是一個寫實場景,從接下來的演出內容對照回來看,我們可以說這群跑者們在追逐的就是「成功」。但他們具體所求為何我們不清楚,只知道這是他們真心期盼之事。

真的是如此嗎?

接下來的戲呈現了五個被標籤為敗者的人物與五段情境,中間穿插李明璁講課的段落。說是失敗,其實講的都是成功,一體兩面。見導演李勻所說:「失敗和成功時常作為一種強烈的相互對照,好像不先把其中一邊標示出來,另外一邊就無法繼續單獨存在。希望演出能表現出這些事物其他面向的可能性。」【2】筆者之所以說是五段「情境」而不是「情節」,是因為其中並沒有什麼內容。該劇名為《敗者的搖滾瞬間》,觀眾所看到的也只是那個事件發生的當下,但沒辦法進一步去同理他們:

一個趕著meeting卻不幸被困在洗車機的記者。

一個想當二房東卻被房客欺騙的吉他手。

一個異想天開想把熊貓車從賣場「拯救」的工讀生。

一個自殺詐領保險金的失業人士。

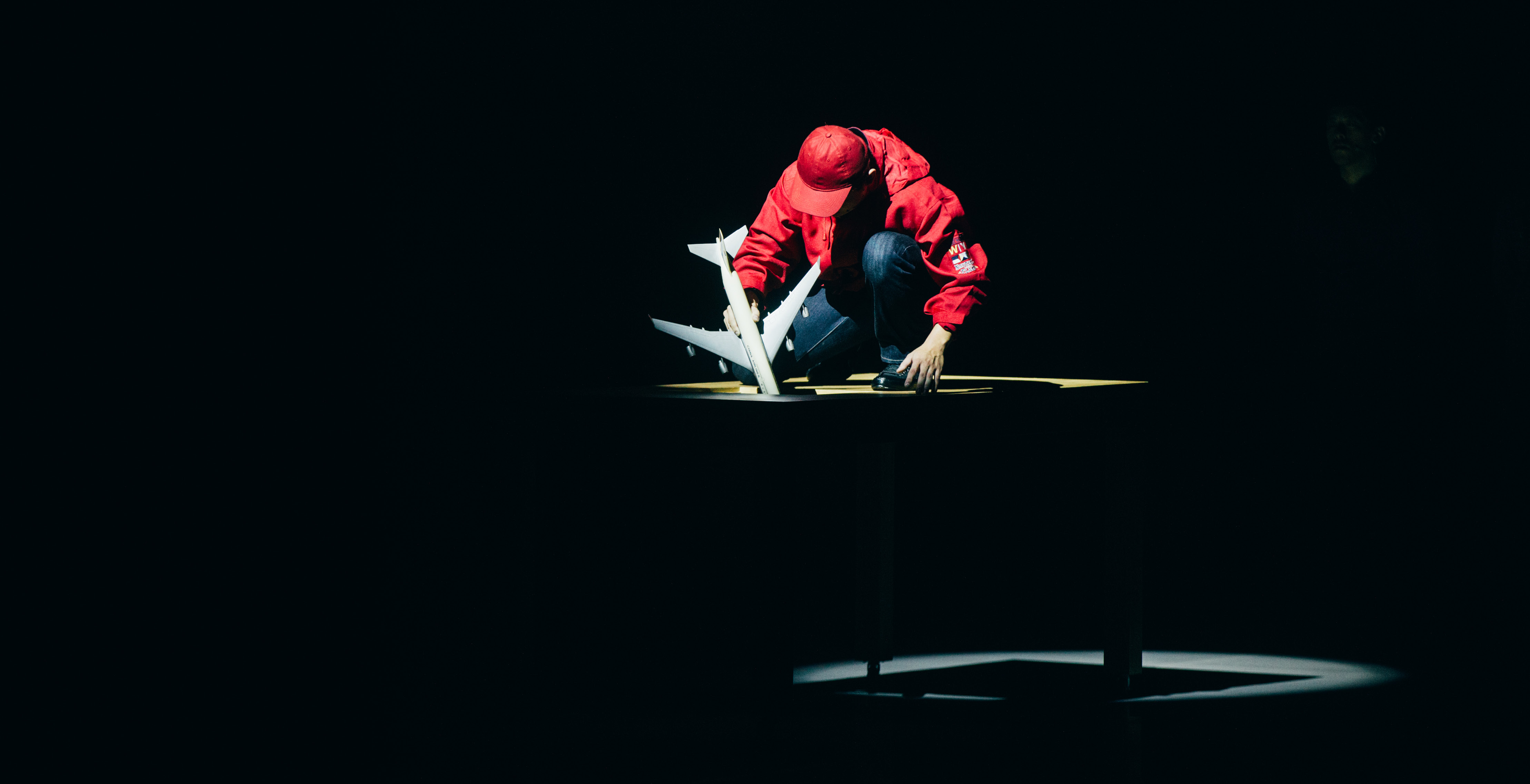

一個偷開飛機上天最後墜機的地勤人員。

這些人物或許都有各自對「成功」的想像,在他們做出決定後也遭遇了困境,可惜的是每個情境都在他們挫折以後戛然而止。記者最後決定拋下車子不管,然後呢?吉他手被欺騙以後呢?我們看到了也許足以改變他們一生的轉捩點,但故事點到為止。假使人物之間再多點互動,少一點獨白,再往下探掘他們之後的發展,那麼這些段落應能更與李明璁說提之事契合,使整體看起來不致於太過斷裂。

不過,從導演手法來看,也許這些情境之所以斷裂有其用意。在每一個段落中都有攝影機在拍攝,這些影像即時投影到舞台上方的螢幕,使觀眾得以看到人物的表情特寫(CU)。於是,這一個一個呈現出來的內容像是一篇篇新聞報導,讓人印象深刻但不深入,一如我們在報章雜誌上會看到的特殊事件那樣。其中一段故事就讓人想到2018年8月發生的新聞事件,一篇報導標題這麼寫著:「二十九歲機場工偷開飛機『空中自殺』!F-15急追 死前與航管絕望對話曝光」某些報導可能過目即忘,也有某些會糾纏在心頭揮之不去,但很快地閱聽人的注意隨即又被新的報導帶走,事件後續永遠不得而知。更多人則是將這些新聞當成對自己的警惕:「不要像裡頭這些人一樣笨、一樣不幸、一樣違法犯紀。」

註釋

1、李明璁:〈並不亮麗卻始終有點光澤〉,《敗者的搖滾瞬間》節目冊,頁4。

2、《敗者的搖滾瞬間》節目冊,頁8。

《敗者的搖滾瞬間》

演出|李明璁

時間|2018/12/22 19:30

地點|桃園展演中心展演廳