文 許東鈞(2025年度專案評論人)

曾經的曾經

2025年10月9日19:30,舞者陳柏潔在臺中國家歌劇院小劇場,以《在場》之名,證明自己的在場。

2025年10月9日20:30,筆者走出小劇場,別離她的在場。

2025年10月9日23:17,我重回《在場》的現場——那麼,《在場》是否仍在場?

若它在場,我又何以重回?

若它在場,她又何須宣稱「在場」?

曾經,在歌劇院的小劇場有一方紅色地毯,中央堆疊著三層黑色折疊椅,兩側鋪著坐墊。觀眾入場時,由工作人員遞上一張椅子,然後自行選擇安放的位置。紅毯上方的舞台側,播放著一段長鏡頭:沙洲上,三個鉛筆大的人影緩慢遊走,有人從沙丘高處滾落至低處,畫面間雜著笑聲與變異的風聲。而筆者心知——那只是「曾經」的畫面

曾經的《在場》

在陳柏潔正式出場前,兩位工作人員先出現在觀眾席兩側,環視、尋覓,彷彿在尋找那位將要「在場」的表演者。隨後,他們回到紅色地毯中央三人連座椅的兩側,彼此對視。音樂的節奏逐漸清晰,他們開始將椅子搬往下舞台側。

燈光閃爍間,陳以半蹲的姿態倒退出場,步伐清晰而堅定,轉為弓箭步,雙手向上不斷摸索,視線亦緊盯空中。幾經重心的轉換與位移,她的身影逐漸映入投影幕。即時錄像構築出三層在場:現場的身體、攝影的媒介、與投影的影像。

然而,陳並未與影像互動,而是站上椅子,望向高台上的鏡頭,以食指指向鏡頭,像是在呼喊、召喚、或質問那凝視的目光。

空中五排十列的方形燈塊緩緩降下。陳泰然地以手部引領身體,探索那個逐漸被壓縮的空間。霎時,她深沉的呼吸聲與空氣的摩擦,使筆者意識到——那是生命的運動,如同光合作用般在照耀下自成循環。

下舞台處,一位手持收音機的工作人員站立。收音機頻頻發出雜音,顯示訊號斷裂。這些斷訊的聲響與先前的影像層疊,時/空的感知開始與「在場」脫軌。面對雜音,陳依舊專注於她的遊走,而兩位工作人員則重新立起三人椅——《在場》的秩序逐漸失衡,場內僅剩陳一人,在斷裂之中,悠遊而獨存。

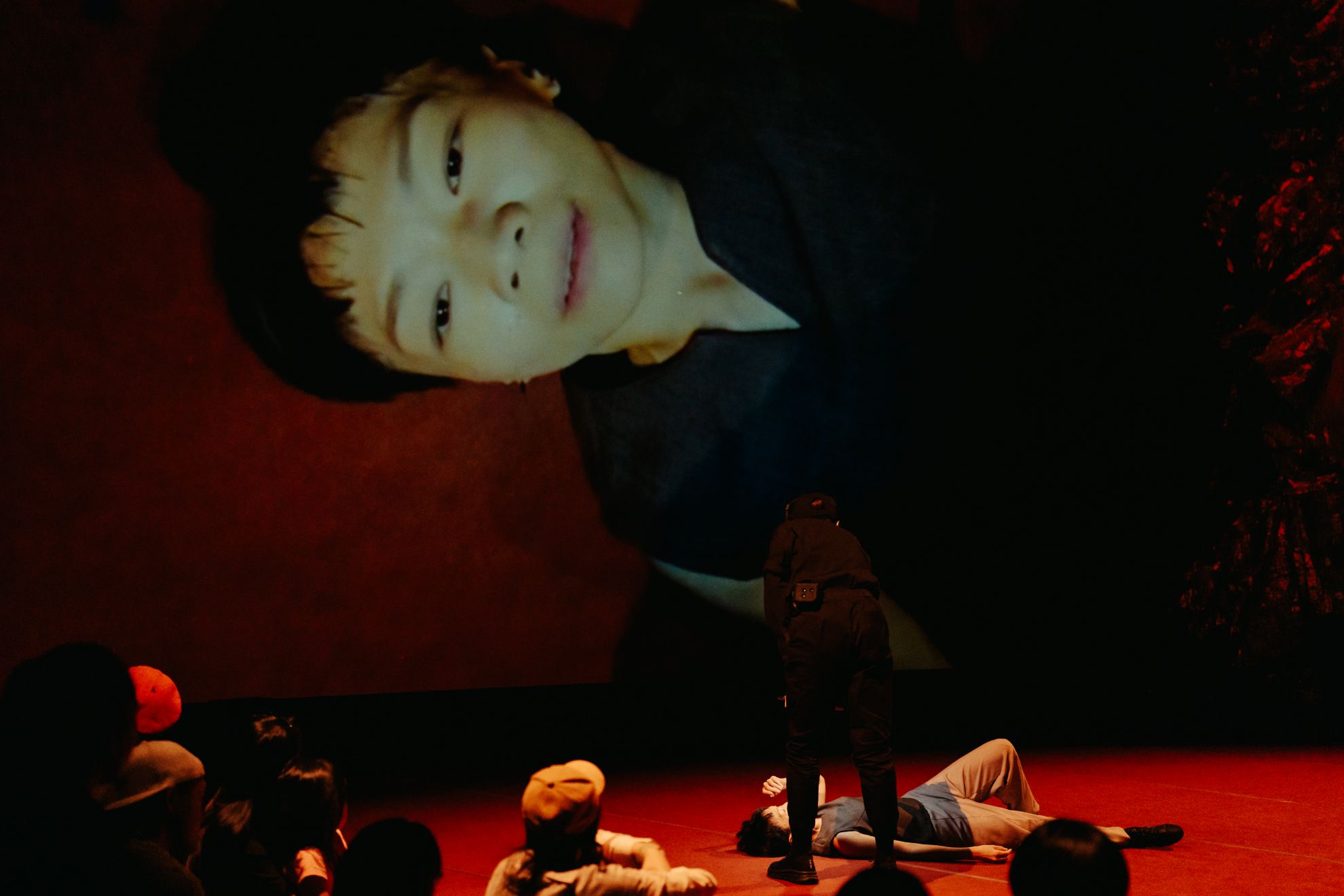

在場(藝術報國提供/攝影林峻永)

分身術——存在的型態與型態的存在

除了透過即時錄影探尋自身的存在,陳也將身影投射至舞台對面的銀色亮面紙。燈光折射之下,她的軀體輪廓化為一團閃動的光,成為不可辨識的形。隨即,她身體猛然撲地,重擊聲清脆而真實,如同先前的呼吸一般——每一次撞擊、呼吸,都是對存在的檢證。

隨後,她開始朗誦文本。從叩問日常的光影皺褶,到追索存在的瞬間,消逝與生成如陰陽交錯。陳以銳利而直接的身體動作,回應那「身體與話語之間」的縫隙。

她換上西裝大衣,緩緩踩著梯子走回紅毯。忽然,大衣裡湧出煙霧,迅速籠罩上半身——她像是在蒸發,像一場動畫特效。之後,她取出對講機,讓它碰觸外套內的另一台對講機,雜音再現。這種測試揭示她的思考不僅關於「人」的存在,也延伸至一切物質的存在——若有一種存在,從未被發現,它是否仍在?透過對講機的傳聲,她問:「有人在嗎?/我還在。」無人回應的彼方,只剩介質自身。

永在的影像與不在的身體

延續先前即時錄影的使用,後段的鏡頭更貼近陳的身體細節——尤其是臉部。當鏡頭靠近時,陳開始刻意地展露微笑。相較於先前鏡頭僅專注於捕捉舞動的身體,而舞者本人並不回應;此刻的陳卻有意識地介入,既對鏡頭微笑,又引導取景角度。她的身體被局部放大至投影幕上,而現場的她顯得愈發渺小。當鏡頭掃過觀眾並將他們一併納入畫面,整個空間——舞者與觀者——皆成為影像的一部分。於是,「在場的身體」退居次位;它的存在,彷彿只為了被鏡頭捕捉,而非為了自身的呼吸。

隨後,手持投影機使影像可投射至任何可及之處。身體的在場與影像的在場交疊成雙重的多向度。陳在原地重複一組動作,工業電風扇猛烈吹拂著她紮實的身軀。她不斷甩動身體,回應強風的推力;然而,她仍竭力確保自身的存在。她環向伸出雙手,踩穩弓箭步,緊繃的張力隨著嘴部無聲的吶喊與手電筒的閃光擴散開來。音樂高漲,她被推至所有介質的邊緣。最終,她繞著掌鏡者奔跑,像是在逃離鏡頭的凝視——跑進暗之中,消失,歸於不在。

燈再度亮起。投影幕上湧現潮起潮落的浪影。陳再次坐回三角區中央,凝望那一波又一波的海浪。她一度欲起身走向影像,卻又退回椅上,仍不捨地回頭望去。三個簡單的動作——看向、起身、回望——構成了她與影像之間更清晰卻更遙遠的關係。

無論身體如何穿梭於科技媒介之中,無論世界如何輪轉,她與自身之間的距離,終究如同浪潮的再現:可望而不可及。不再的「在場」,是她與它在時間深處的對話——那關於不可恆在的究極相遇。

在場(藝術報國提供/攝影林峻永)

鏡花水月沒成空?

若表演注定消逝,那麼「證明在場」的意義又是什麼?

關於這個叩問,可回望 Bojana Cvejić於《Choreographing Problems: Expressive Concepts in Contemporary Dance and Performance》中所引用 Peggy Phelan 關於「表演消逝的本體論主張」(ontological claim of the disappearance of performance)。【1】Phelan 認為,表演是一種稍縱即逝的臨場事件,註定會消失,只能依靠記憶的反覆重現。【2】面對這樣的命題,Phelan 在另一篇文字中主張:

歷史書寫與編舞反映並再現了我們渴望學會辨識與書寫其名字的身體。我們的賭注在於,若能回憶並復甦這些正在消逝的形態,那麼我們自身的形態也可能被他人回憶——那些他人需要我們以免於消逝。這種重複的舞蹈保證了我們的持續臨場:我們就是那些總是在消逝中的角色。【3】

雖然這兩段論述原本是為回應「編舞」與「表演」在表演藝術理論中的階序問題,但若單就文字脈絡觀之,可見表演本身具有消逝的特質,而編舞——無論是文字的書寫或動作的編排——則始終回應一種欲求穩定的衝動。

回看《在場》,當「消逝」成為既定的事實,陳柏潔轉而以多媒介的方式尋索存在的型態。即便萬物終將受制於時間的流放,她的身體卻在追趕、停滯、再現與媒介碰撞之間,開啟對「存在即是不在」的叩問。換言之,即使徒勞,追索的行為本身已使「流逝」退居次位——舞動不再是對消逝的恐懼性反應,而是對「存在」本身進行的開採與擾動。這樣的嘗試並未陷入消逝的宿命論,而是召喚一切物質的能動性。在時間長河的流動中,觀眾得以看見不同形變的消逝本身。

於是,「消逝」與「存在」不再是對立的兩端,而是相互生成、彼此纏繞的運動。

也許,在場從來就不是要被證明的,而是一種不斷被消逝所召喚的狀態。在這樣的相生之中,一切既在場,也不在場。

注解

1、Bojana Cvejić (2016). Choreographing problems: Expressive concepts in contemporary dance and performance. Palgrave Macmillan.

2、Peggy Phelan (1993). Unmarked: The Politics of Performance. London and New York: Routledge, pp. 148-152.

3、Peggy Phelan (2004). “Thirteen Ways of Looking at Choreographing Writing.” In Choreographing History. Ed. S. Leigh Foster. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, p. 209.

《在場》

演出|藝術報國

時間|2025/10/09 19:30

地點|臺中國家歌劇院小劇場