文 顏佳玟(2025年度專案評論人)

在台灣,參與式舞蹈的樣貌愈趨多元,從長者到青少年,從移工到社區居民,不同群體都以身體走入創作。這些計畫不再只是藝術推廣的延伸,而是透過工作坊與展演,讓舞蹈與生活展開更緊密的對話,也讓文化記憶在身體中找到回聲。

在這些現場,身體不被定義為「缺乏訓練」的容器,而是攜帶經驗的載體。工作的姿態、照顧家人的動作、步履的改變,甚至承受壓力時的反應,皆構成獨特的語彙。那些在傳統體系裡可能被視為「需要矯正」的習慣,反而成為創作的養分,讓舞蹈生成出另一種生命質地。

在此脈絡下,賴翠霜舞創劇場自2017年起在台南建立了長期的協作機制。從《曼波搖滾》初次與素人合作,到《異鄉人》台南移地創作,再到2020年起的「素人雙年演出計畫」與「舞蹈劇場地方深耕計畫」,形成從工作坊培育到舞台呈現的完整流程。【1】2025年的「瘋舞祭」核心計畫《攪創作》則以五個月的共創實驗為框架,由四位具劇場與舞蹈專業的工作者帶領五位參與者,圍繞「自我設限」、「性格缺口」、「未來交會」與「消失存在」等主題,最終發展出四支原創舞作。【2】舞作〈撩痕〉、〈錯/弱〉、〈仍在〉、〈隨从變〉循序展開,層層鋪陳出由個體經驗走向集體共構的歷程。

一、〈撩痕〉:聲音作為記憶的沙洲

「撩痕」,台語中「抓痕」的意涵【3】,不僅是表層的觸感,更隱喻深埋於記憶底層的身體印記。暗黑中,表演者吳淑棉從舞台側緣潛身而入。她額前的頭燈釋出微弱光線,如同自內而外的凝視,在幽暗中顯得專注而私密。她沉靜而緩慢地行走,每一步都帶著試探的謹慎,彷彿在測量著自己與空間的距離與重量。隨著她不斷推展銀鉑紙卷軸,舞台逐漸被一道閃爍而脆薄的材質鋪展開來。光線落在紙面上,隨腳步踩踏顯現難以撫平的紋理:柔軟裡滲著硬度,亮澤之下隱伏著銳利的張力。那聲響與質地交織在一起,彷彿將每一次落步都刻錄為記憶的痕跡,使觀眾感受到她行走之間的摩擦與脈動。

聲音開始滲入。女性聲線以迴繞斷續的台語碎語——「無人愛聽」、「有心、無情」——在壓縮與重複中逐漸累積情緒壓力。當「有時陣」響起,語言彷彿被時間的裂縫拉扯開來,超越了單一語意,化為情感與存在的引信。這個聲音質地立即地喚起了我兩段聽覺記憶。第一是多莉.艾莫絲(Tori Amos)的〈'97 Bonnie & Clyde〉【4】——以女性身體視角低語創傷的敘事,呢喃語氣講述暴力與死亡的親密經驗,聲音冷冽卻令人難以抽離,把聽者困在創傷重現的幽閉空間。第二個聯想是菲利普.葛拉斯(Philip Glass)的《沙灘上的愛因斯坦》(Einstein on the Beach),聲音元素的持續堆疊與細部變形,拉長了時間,構築出抽象而非線性的場域。這兩種看似迥異的作品,卻共享「重複」、「堆疊」、「語音的扭曲與變異」等特質,放棄線性敘事,開展一種後敘事(post-narrative)感知空間。舞台因此不再呈現事件或情節,而是透過聲音、時間與身體的質地,將觀眾推向「經驗的主體」位置。感官引導觀眾自行投射、拼貼意義,並在流動中持續捲入。〈撩痕〉正是這樣的舞蹈經驗。吳淑棉一步步走在難以平整的紙上,彷彿為自己踏出一片暫時的沙洲。那片沙洲並不存在於現實,而是在持續的踩踏與錯落動作中被視覺化。她在現場留下的,是一次次摩擦與顯露出的記憶印痕,每一步都像記憶被觸及、翻攪,並赤裸地暴露於觀眾眼前。

舞台上的三位舞者在空間中佈局與穿越,彼此擦身、迴避、錯開。直到某個臨界瞬間,涂慧珠與陳盈琪幾乎同時抬手,指向彼此。手指的指向勾勒出邊界與存在召喚。在她們同步向後彎身之際,彷彿打開了一道門,也同時轉身離開。觀眾也被捲入這曖昧、反覆、難以定位的時間層裡;短暫的連結隨即化為失落,如同記憶,在觸及的同時亦在消散。

二、〈錯/弱〉:裂縫作為觀看的入口

如果〈撩痕〉建構的是一個後敘事的聲音場域,那麼〈錯/弱〉則將觀看機制本身推向前景,成為劇場的主角。燈光在此成為一種持續運作的凝視裝置。光圈宛如「凝視的框架」,反覆放置舞台不同位置,但總在舞者獨處之際亮起。這樣的聚焦猶如標記,使身體在光中被孤立,語言與內心的裂縫也被放大、無所遁形。舞者因此成為一個正在經歷的主體,也是一個無法逃離觀看的客體。那束光既像鏡面般返照,也像利刃般切割,使舞者的脆弱與裂縫在光影中不被遮掩,反而被推向極限。

當郭學勻獨自站在聚光燈下,語氣平穩卻直抵內心地說:「我很想跟另一個人示弱,但從來沒有。」乍聽像是堅強的自白,似乎她早已習慣將脆弱壓抑為求生的姿態。但當她接著說出:「因為我遇到的人,都比我還弱。」這時語言悄然鬆動,堅強的外殼裂出縫隙,原來,真正示弱的,正是這說出口的瞬間本身。話語落下,她低頭凝視自己的手,掌心與手背緩緩翻轉。那動作既像遲疑的自我確認,也像無聲地向身體發問:「我可以承認自己犯錯嗎?我可以在這裡,允許自己示弱嗎?」

另一個畫面中,表演者同樣站在光束中央,注視著自己翻動的掌心。光影細細映照出指紋、皺褶與肌理,那一刻,凝視與被凝視的張力緊密交纏。她既像在向自己發問,也在無聲地向觀眾敞開。這雙手像是在試探尚未被允許的柔軟,也像輕輕觸碰一個從未被觸及的部位。

正當觀眾還沉浸在這種親密的自我凝視中,郭學勻的身影忽然出現在舞台後方的二樓夾層。在另一束聚光下,她直視觀眾,緩緩將水含入口中,奮力唱出:「我家門前有小河,後面有山坡……」這段熟悉的童謠因水的阻隔而變得扭曲破碎,如同嗆咽的殘響,彷彿努力發聲卻被堵住的呼喊。幾乎同時,朱妤璇在舞台側邊低語:「我真的可以對自己好嗎?」她的聲音像一根細針刺破空氣,鬆開了整體語境的一道裂縫。光圈游移於二人之間,呈現出她們各自生命中承擔與脆弱的時刻。

不論是負重前行,還是手掌緊扣,在拉扯與推拒中維持一種不穩的張力,身體隨著不斷累積的情感逐漸鬆動,也變得柔軟。她們在彼此之間,試探一種是否「可以示弱」的空間。當郭學勻在光中審視自己的手,或在二樓空間裡讓聲音變形,當那些原本屬於私密的身體經驗,因光圈的聚焦而被迫公開時,裂縫不僅是觀看的入口,也開啟了一種理解的可能——讓觀者得以感受,身體的柔軟與脆弱,同樣可以在被看見的瞬間生成力量。

仍在(賴翠霜舞創劇場提供/攝影Ken Wang王勛達)

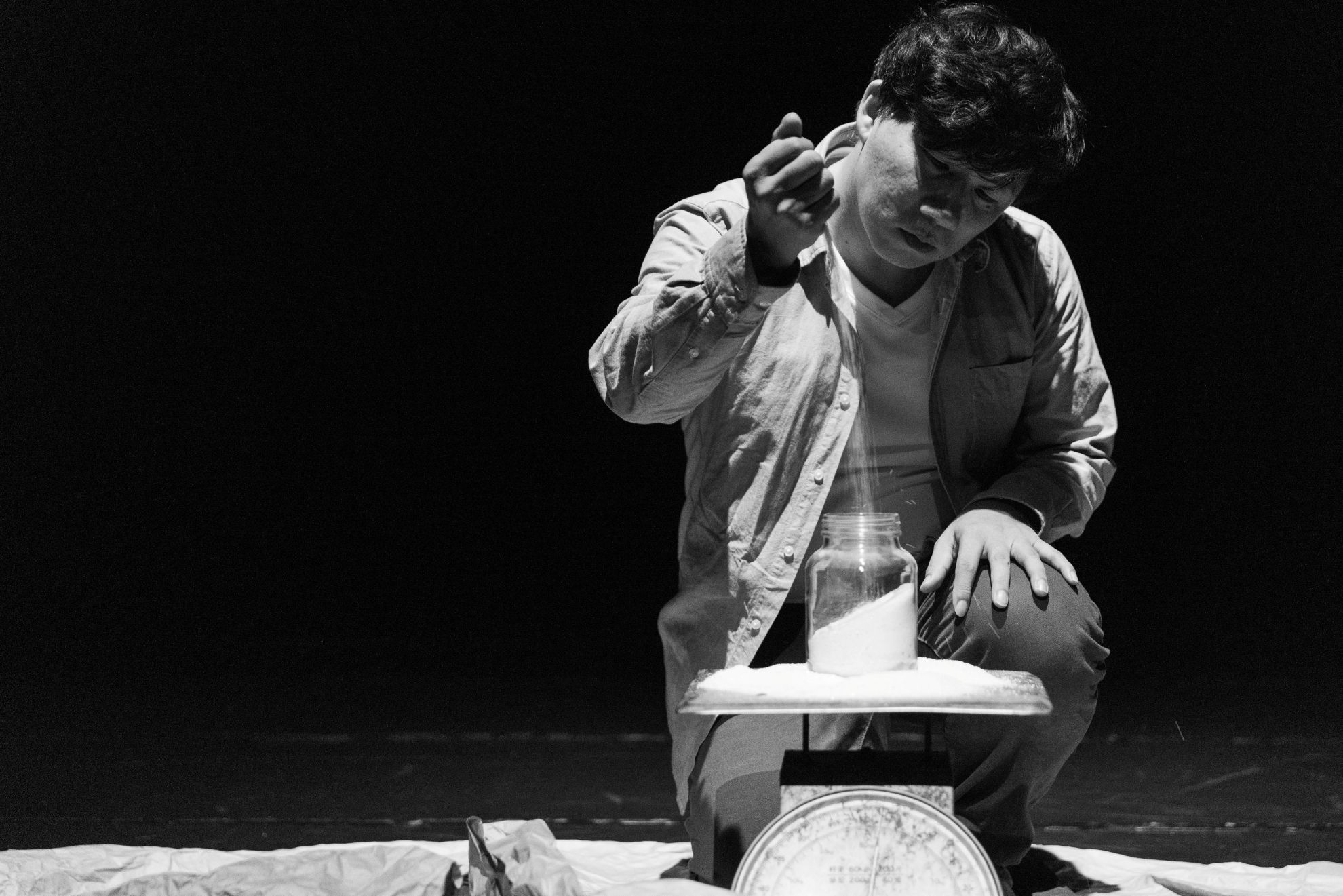

三、〈仍在〉:重量作為時間的殘影

從〈錯/弱〉中強烈的光圈凝視轉身,〈仍在〉將我們帶入另一種觀看模式——在這裡,光不再是刺破黑暗的利刃,而像記憶般,柔軟而浮動。一束聚光結束在舞台中心,緩緩退場。天幕上映起樹影,枝葉在光與風之間輕盈搖曳,如同記憶在腦海深處一層層浮動。表演者的手極其細膩與重複動作:洗臉、喝水、扭轉門鎖,這些日常動作被延展、拆解,轉化為身體與世界相遇的儀式。每一次手腕的旋轉、每一次觸摸都牽引情緒,提醒我們:看似平凡的舉動,其實是與過去交疊的片段——記憶的投影。如果說前兩個作品讓我們經歷了聲音的困頓與光線的拷問,那麼在這裡,我們面對的是日常生活最細微卻最沉重的質量。

舞台上的磅秤靜靜佇立,瓶中裝著的沙緩緩傾倒,落在秤面上。表演者將散落的沙重新放回瓶中。在這樣的重複裡,身體與物的關係悄然改變。我意識到,秤上的重量始終未變;改變的,是我們對「時間」的知覺。直到瓶子被翻倒、沙子四散的瞬間,那句話——「記憶不再更新,這是真的嗎?」才如警語般擊中觀者:我們試圖保存的,是已經停滯的片刻,而非正在流動的生命。

蘇琬婷站在上舞台右後方,陳廷俞則在下舞台左前方。兩人長時間保持空間上的距離,在多數時刻刻意維持一種疏離關係。他們彷彿始終無法真正對視,卻又在動作的回聲中呼應彼此。直到某一瞬,陳廷俞開始疾速奔跑,他的身體像被無形的力量拉扯,穿越黑洞般的舞台空間——是一種急切的搜尋,一種求助,一種失重的哭喊。像孩子失去依靠後的逃亡,也像大人在沉默裡爆裂的絕望。「消失了,還有重量嗎?」那是他奔跑過程中留下的餘音,劃開空氣,也劃破了時間。原本被沙、被秤、被手勢所堆疊的重量,在那一刻突然失效。

這是一場關於消逝與殘留、觸碰與錯過、記憶與身體之間無法對等的敘事。表演者的動作看似節制,內在卻潰堤。他們以微小的位移與操作,構築出存在邊緣的震動。〈仍在〉不只是說某件事仍然存在,而是在問:「當一切似乎不在了,那個『仍』究竟是什麼?」那些「像空氣般貼近」的日常,往往在失去的瞬間,才讓人意識到其重量。

四、〈隨从變〉:身體作為共在的生成場域

經歷了前三支作品從個體記憶到存在重量的探索,〈隨从變〉將我們引向主體性的徹底消解與重構。舞台上呈現一個怪異而迷人的景象:在紅與黃交錯構成的囊袋中,兩個身體彼此纏繞、重疊、推擠,緊密地繫合成一具雙體的有機結構。

一開始,是一種幾近遊戲的互動——試探、笑聲、協商誰先抬起哪條腿、誰該轉向何處。跳躍過視覺先行的形象觀看,我感受到的是從內部湧現的被包裹、被包圍、被共置於同一皮膚之內的經驗。每一次錯位的肢體移動,都回應並預示著「誰是我,誰是你」的流動邊界。

這樣的身體共享,喚起我在2013年於B.B.ART經歷的行為藝術現場中的記憶。一位表演者邀請觀眾與她共穿一件衣服。當身體進入衣服的那一刻,我們的經驗從觀看表演者的距離,被捲入共享空間的現場。他人的體溫、他人的氣味,與我自身無法剝離的密度混合。我從一名觀看者,變成被滲透的存在,所有動作都需協調、預測、忍讓,甚至在衝突中學習遞減自我。但很快地,當我們試圖前行,當彼此的節奏不一致、意圖不一致、重心不一致,這份共享即從愉悅滑入一種隱微的暴力。每一個動作都牽動另一個人的平衡,每一次前傾都是一次拉扯。

窒息並非來自衣服的束縛,而是來自於身體主權的遞減。當我在這樣一件「為兩人而設」的衣服中感受到無法自如呼吸時,我意識到這正是一種極端的身體共享經驗:不再有明確的自我邊界,而是與他者共構一種模糊、緊湊、彼此倚賴又彼此干擾的「共在身體」。這樣的經驗,與陳璽尹與梁瓊芬所探索的跨世代共創理念呼應。兩位表演者年齡的差異、不同人生階段的經驗,在這個囊袋中被重新整合為一種生命的基本單位,如同細胞般,既自我複製,也與他者融合。兩位舞者的創作不只是關於「共舞」,而是從「我」到「我們」的歷程。在這個過程中,「她們看見彼此、互懟彼此、引導彼此、終而成為彼此。」【5】

在身體共享的行動過程中,「成為」(becoming)意味著「我」從未是一個穩定的主體,而是與你共同生成的變異狀態。在這個囊袋中,兩位表演者回答了《攪創作》整體的核心提問:當專業與素人的界線消解,當個體與他者的邊界模糊,我們如何重新理解身體作為創作主體的可能性?

隨从變(賴翠霜舞創劇場提供/攝影Ken Wang王勛達)

五、互動、過渡與共在:〈攪創作〉的動態生成

回顧〈攪創作〉的整體呈現,它有別於以往少數舞蹈專業者帶領眾多參與者的展演形式,呈現出細膩而多層次的互動關係。在這裡,有人引導著身體與生活經驗的探索,並將其轉化為舞蹈語言;同時,參與者的動作與表達也在過程中回饋並影響引導者的思考。在這往返的交流中,彼此不斷挖掘與回應,逐步形塑出一個動態而開放的創作現場。

這種互動模式映照在表演者的長期參與歷程中,顯得特別清晰。多數演出者曾與賴翠霜舞創劇場合作【6】,例如2024年《單程轉運站》、2023年《舞到巷弄》,而吳淑棉與涂慧珠,更是我在2021年觀演《他們的故事》【7】時便以登場。持續的累積,使她們展現出一種「動態身份」:在反覆的創作與表演中,身體經驗被轉化,逐步邁向非典型專業的狀態,從單純的實踐者走向共創者,並在舞台上釋放出鮮活而多層次的表達。

四支舞碼循序呈現了一個探索軌跡:從〈撩痕〉的聲音沙洲、〈錯/弱〉的觀看裂縫、〈仍在〉的日常重量,到〈隨从變〉的共在身體,構築從個體經驗到集體生成、從時間感知到主體消解的探索。每個作品都在提問:記憶如何留下痕跡?脆弱如何被觀看?日常如何承載時間?身體如何與他者共構?觀眾在聲音、光線、動作與身體互動中,不只是旁觀者,更成為這場探索的參與者。

在我的觀演經驗中,四個作品表面上各自獨立,每一支舞作都有明確的開始與結束,各自處理不同的身體主題與感官質地。然而,真正令人印象深刻的是那些發生在進場與退場間的細微時刻。當一個作品的燈光漸暗,下一個作品的表演者悄然進入,那些過渡瞬間,編織出一條隱形的連結線索,讓四個獨立的探索最終匯聚成一個關於身體、記憶與共在的完整圖像。

透過這樣的互動與協作,身體、時間、記憶與關係相互呼應,使演出同時呈現個人經驗與集體生成的雙重面向。觀眾不僅是觀看者,更能感受到動作的重量、觸碰的張力,以及身體間流動的界線,體驗舞蹈作為身體思考與感官經驗的獨特現場。

注解

1、黃馨儀,〈關注社會的脈動,不違本心的舞蹈:賴翠霜〉。國藝會線上誌2023/12/5。

2、引述於2025《攪創作》紙本節目單。

3、演後座談,由本舞作的表演者吳淑綿主動與觀眾說明。

4、1990 年代另類搖滾知名女音樂人多莉.艾莫絲,以古典音樂訓練與個人情感書寫著稱。她以低語般的唱腔,配合幽微的鋼琴與弦樂,將〈'97 Bonnie & Clyde〉塑造成臨終母親的耳語遺言,營造壓迫與無力的氛圍(專輯 Strange Little Girls, 2001)。

5、引述於2025《攪創作》紙本節目單。

6、詳見賴翠霜舞創劇場網站歷年製作:2024《單程轉運站》、2023《舞到巷弄》。

7、2021年台南藝術節《他們的故事》,OPENTIX。

《攪創作》

演出|賴翠霜舞創劇場

時間|2025/08/30 14:30

地點|台江文化中心台江劇場