文 許東鈞(2025年度專案評論人)

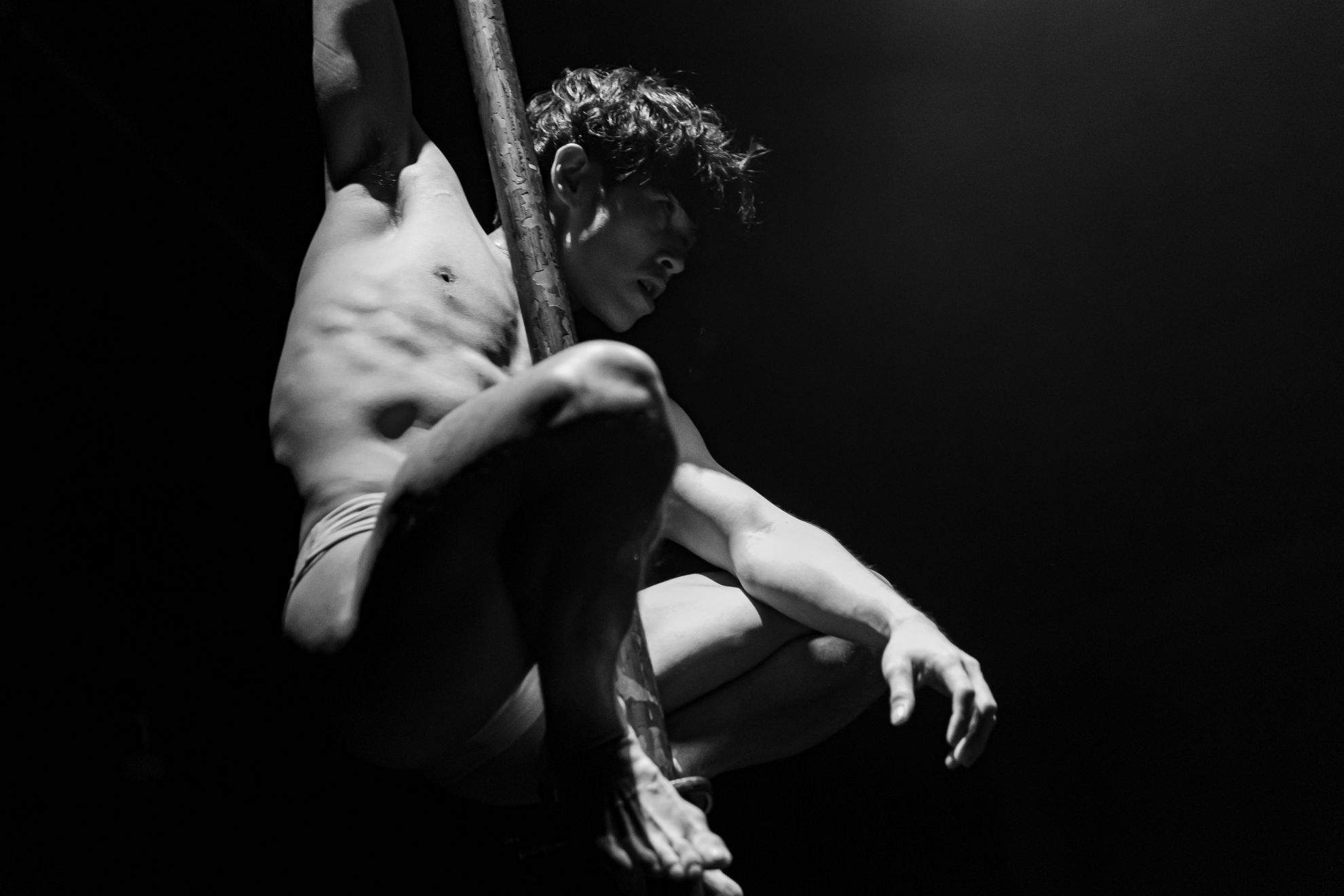

一座六公尺長的巨型翹翹板橫跨舞台,下舞台堆疊著四座大小不一、灰白色的木箱;舞台背景則由多個矩形電子方框層層排列,整個實驗劇場宛如化身為動畫般的未來城市。演出伊始,一盞高兩呎的檯燈照亮左舞台最高的木箱,一位僅著膚色三角褲的男舞者(方士允)蹲踞其上,低首、雙手按著木箱,一動不動如同雕像。

隨後,八位身著暗色調服裝的舞者從右側魚貫登上翹翹板,其中兩人乘坐輪椅,不論上坡或下坡皆有他人攙扶。當隊伍通過支點時,翹翹板緩緩傾向另一端,重心完成轉換後,舞者依舊保持穩定的步伐離開。就在此時,琴弦聲響驟然急促,八人迅速穿梭於木箱之間;而裸身的方士允猶如猿人一般,以極快的速度躍上翹翹板。混亂過後,舞者賴廷彥倚靠木箱發出低沉吼聲,方匍匐著推動檯燈朝右舞台前行。接著,賴背對觀眾站於中央木箱上,舉起彎曲手臂反覆旋轉手腕;其餘舞者則各自占據木箱為據點。密集急促的樂章驅使舞者以機械般的方式重複單一部位動作,使身體受限於高速節奏而難以產生位移;坐輪椅的舞者則專注於手部表現。方將燈推至舞台右下角後,維持猿人形象攀上燈座,俯瞰舞者,與那群奔馳於舞台、受制於機械律動的舞者形成鮮明對比。

望向空無一人的翹翹板,方以四肢並用躍上,兩位輪椅舞者則分立兩端,用雙手拍擊翹翹板試圖使其失衡,亦帶有驅逐之意。這場互動確立了人與猿人(方士允)之間的界線:他們屬於不同的世界。群舞者持續轉動手掌,彷彿在擰動某個開關。此時,方開始順時鐘推動翹翹板——這個象徵秩序的物件,被一個未曾受其規訓的存在所操控。筆者不禁疑惑:究竟誰才握有平衡的主導權?甚至有一位舞者卸下輪椅踏上平台,隨著翹翹板逐漸加速旋轉,他在站立與坐姿之間隨勢轉換身體的朝向,既是挑戰,也是順應。

永動城市(未竟篇章)(滯留島舞蹈劇場提供╱攝影歐珀豪)

除了透過翹翹板凸顯競逐關係外,舞者也藉由手掌的擰轉與嘴巴大張來表現驚恐。同時,舞者與輪椅舞者的雙人互動也揭示了「力量的力量」:坐在輪椅上的舞者因為被推動而旋轉,卻又立刻以對折上下半身化解這股推力。在此一消一漲的互動裡,可以看出關係既是合作也是競逐,難以捉摸,就如同翹翹板本身的狀態。舞者們走上翹翹板、再迅速滑下,也進一步具象了權力與能量的落差──上坡費力,下滑輕鬆,但真正困難的,是登上高點後如何長久維持不墜。

作品的重要轉折出現在作為猿人的方與舞者賴廷彥交換服裝之時。方線條分明的身體在套上服裝後瞬間化為凡人,而賴因腦性麻痺使得嶙峋體態一覽無遺。雖然眾舞者選擇擁抱賴,而非延續與猿人的對峙,但在舞台上,他的身形反而被突顯、放大出孤立感。

兩位輪椅舞者此時卸下輪椅,在地板上展開一段雙人舞。失去了翹翹板的限制,他們不再只依賴手部,而是以背部滾動推展位移。沒有輔具的束縛,互動節奏加快,張力倍增。當他們透過骨盆支撐起舞時,與先前形成鮮明對比:不再是「障礙舞者坐在輪椅、無障礙舞者自由移動」的對立,也不再被速度差異劃出界線。這讓筆者思考——如果沒有輔具的限制,障礙舞者的能動性究竟能展現到何種程度?

終段,所有無障礙舞者登上翹翹板,以精準的力量掌握橫跨兩端,並重複先前細密的關節旋轉動作。在失衡的狀態下,他們追尋群體的平衡;特別是在舞者俯衝下坡的瞬間,藉由將衝力轉化為滾動或前翻,完成了「在失衡中尋找平衡」的艱難課題。隨後,平衡板徹底傾向右舞台側,帶著眾舞者退場。最後,原本隱身舞台後方的賴廷彥孤身走上斜坡,戴著護膝、以沉緩卻堅定的步伐邁向高處。翹翹板沒有因為他的重量而傾倒——沒有輔具,也沒有他者的陪伴,他獨自站上了不平衡的高點。

在這齣以資本社會為背景探討「民主」的作品裡,創作者立下了明確的提問:「當資本主導一切、資源枯竭、生命失去能動性時,人類還剩下什麼?」【1】。翹翹板作為民主的隱喻,除了象徵政治權力來自人民的核心意涵,也揭露了民主內部的困境——多數決往往可能壓迫少數。

永動城市(未竟篇章)(滯留島舞蹈劇場提供╱攝影歐珀豪)

這場以共融舞蹈為核心的演出,由三位障礙舞者與四位無障礙舞者、以及障礙與無障礙音樂家共同構成。他們透過急速的節奏與縝密的動作,將資本工業下的身體表現出來,同時也以裸身的「原始身體」反襯群體勞役般的急切。然而在舞台設計與速度的規訓下,無障礙舞者往往展現出更高的能動性,障礙舞者則時而被迫退居群體之外,只能以有限的部位介入群舞。直到兩位輪椅舞者卸下輔具,在空曠的地板上展現他們「自身的速度」時,筆者才意識到:那並非追趕他者的急迫,而是一種屬於他們自己的能動性。

於是,作品最終將民主的疑問落在「能動性」之上,創作者疾速地追尋民主的核心議題時,或許更該將關照轉向:「什麼才是民主的速度?」反思如何將舞者的障礙性轉化為主體性的力量,而非只停留在被動的「被包容」位置。而這正引向《永動城市(未竟篇章)》仍待開展的追問:在不平衡之中,能否重新定義屬於每一個人的能動性?

注解

1、截自《永動城市(未竟篇章)》OPENTIX節目介紹。

《永動城市(未竟篇章)》

演出|滯留島舞蹈劇場

時間|2025/09/20 19:30

地點|國家兩廳院實驗劇場