文 許東鈞(2025年度專案評論人)

作為一個以法蘭茲・卡夫卡(Franz Kafka,1883-1924)於1914年創作的短篇〈在律法門前〉為創作文本的舞作,《有可能,但現在不行》以一道拱形雙門在舞台上構築出一個「權力的空間」。舞作共分為三個章節,前兩章節皆有一位鮮明的「守門人」。

首章中,一位身穿黑色洋裝、手持藍色板子的女舞者規劃著誰能進入身後的大門,誰則只能無止境地等待,即便奮力舞動,終究徒勞。伴隨著音樂中混雜的醫療器材測量聲與撥弦的單音,觀眾置身於候診室的等待現場。一位身著黃色服裝、總在低水平舞動的女舞者,在斷裂的身體序列中表達自身的病痛,同時又以流動的姿態連續運動。她的身體在順暢與中斷之間搖擺,但只要獲得黑衣舞者的青睞,她便不必像那位身著橘衣奮力跺地的舞者般,以激烈的動作表達不滿與急切、渴望跨越門檻的心情。

第二章延續「等待」的主題,但關係變得更為簡化。當大門橫置於舞台中央時,一位斜背布袋的舞者登場,不停敲打那扇深鎖的大門。沉默良久之後,一位身著警衛制服的男舞者現身,全程謹守職責地阻止旅人進入。即便旅人以袋中的食物、身上的絲巾與外套作為賄賂,仍不得其門而入,最終甚至落得行囊被奪的下場。

至此,「等待」成為觀眾唯一的宿命,而這種宿命同時屬於門前的掌權者與被支配者。這樣的等待不免讓人追問:在等待之外,是否仍有其他選擇?

作為權力空間的見證者,觀眾至今尚未看到權力的倒錯,而只是看見一種固化的二元權力關係。換言之,編舞者將文本中的權力結構精準地轉譯為舞台語彙,卻忽略了權力關係本身並非全然靜止不變。這樣的缺席,使作品錯失了叩問的契機,讓觀眾只能被迫面對「等待的僵局」——在已知的等待中,繼續等待已知。

第三章作為編舞者自我詮釋的段落,舞台上的門改以直立方式垂直於觀眾席擺放。不同於前兩章以大幅度、戲劇化的肢體語彙向觀眾傳遞現況,舞者羅文瑾以靈動的手指帶領身體,從右側門框緩步移向右下舞台的桌前。一個流暢的後滾動作,彷彿她早已熟悉此地的佈置。隨後,她以雙腳上的鞋子敲擊桌面,空間氛圍自此開始脫離先前權力場域的敘事視角。這種「迷離之感」在她的動作中被放大:一手試圖在桌上書寫公文,另一手卻將紙張推離,這樣的「不同步」凸顯了舞者人格的雙重性。於是問題浮現——她是誰?她身在何處?

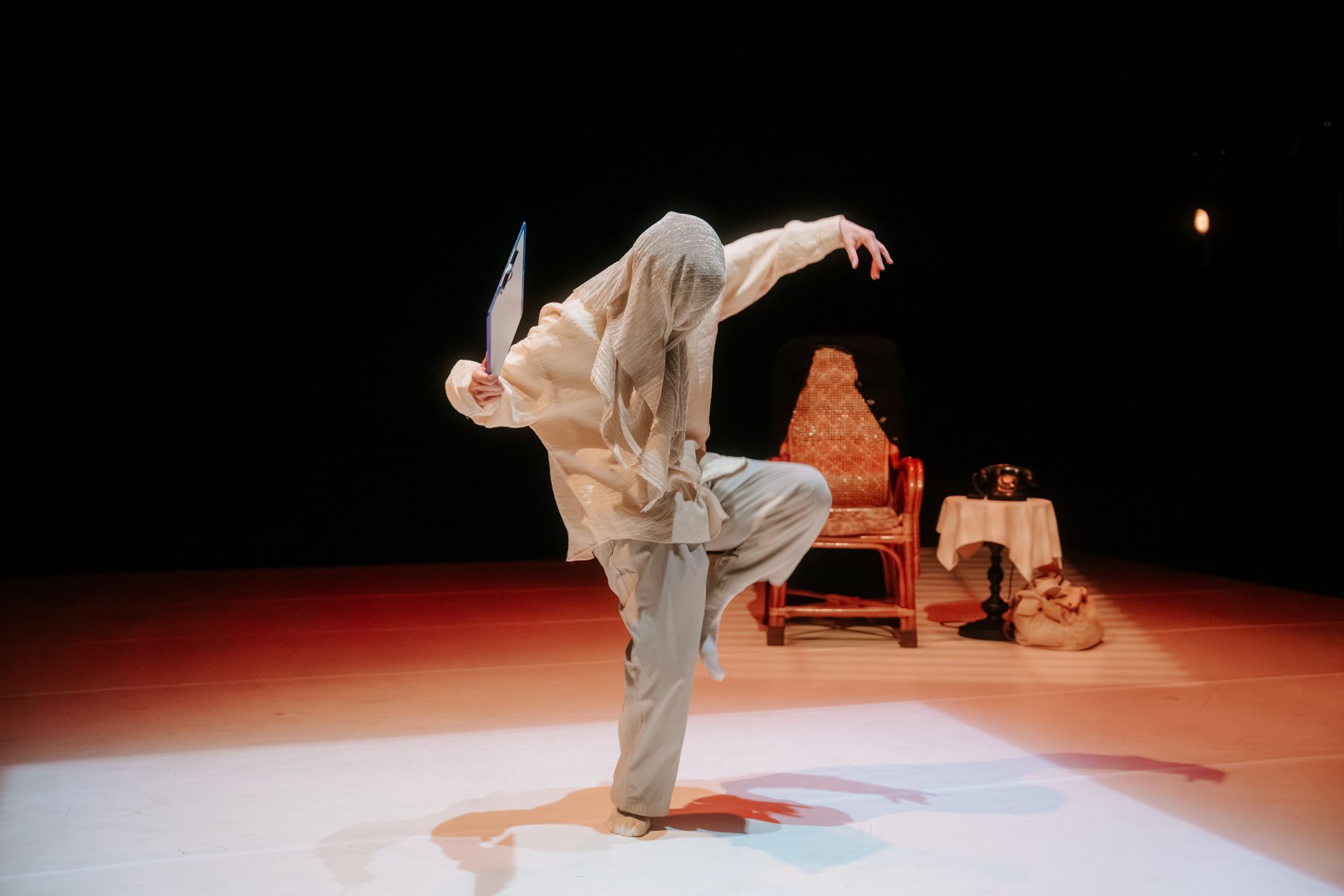

有可能,但現在不行(稻草人現代舞蹈團提供╱攝影王梓榤)

下段,在門的另一側(左舞台邊),電話鈴聲不斷響起,紅光自上灑落。一雙掛在扶手的腳嘗試接起電話,隨即電話聲止息,椅子被旋轉一百八十度。原來坐在那裡的是一位頭戴亮面絲巾的女舞者,她拿著第一章出現過的藍色板子,在椅子前方進行一場詭譎的互動。她用板子戳向自己,一會又被「觸碰」的身體部位作出回應,同時伴隨著難以辨識的竊笑聲。然而令人費解的是,這場自我遊戲的結尾,她竟對椅子行單腳蹲姿的敬禮。

最終段落中,羅再度現身於右舞台。經歷同樣在桌上的後滾後,她撿起懸掛在桌腳的一串鑰匙,以紊亂的身體節奏瘋狂尋找鎖孔。她數度顛倒身體、將鑰匙插向地面,終於如願將鑰匙插入門孔。大門敞開,迎來的卻是一道強烈的光束。被照耀的身體無法前行,只能以半下腰的姿態不斷抽搐,直至倒地。至此,三個章節中,所有試圖穿越門的舞者皆以失敗收場——唯有那位「候診室」中的黃衣舞者例外。

在編舞者命名為〈鄰居〉的第三章中,門內與門外的權力關係暫時消解。舞者的雙手以不同步、相倚、致敬的動作,開啟了對「等待」的另一層反思——徒勞的等待轉化為對「人性」的再思考:什麼才是身處此刻的我真正需要的選擇?然而當羅在最後一刻終於打開門、被「鄰居」房內的光束照亮卻劇烈顫抖、最終倒地時,筆者才發現,那看似消解的權力其實從未消失。它只是化為另一種形式的滲透。

這個無人掌控的空間仍舊被慾望驅動。舞者被自身的能動推慾望向門的另一側,而那空無一人的鄰房,卻滲出一道宛如巨人之眼的強光。這或許暗示——權力並非僅來自他者的控制,而是由不可知的力量所映照、所召喚。

於是,比起追問誰握有權力、誰被宰制,也許更該問:那扇門後,究竟是什麼在驅使我們不斷擁護、追逐那股權力的力量?

又或者,我們只能再次回到那個根本的問題:此刻,我們究竟身在門內,還是門外?或許,真正需要被質疑的,並非門後的力量,而是我們對門內與門外的區分本身——那是權力為了延續自身而設下的最深幻術。

《有可能,但現在不行》

演出|稻草人現代舞蹈團

時間|2025/10/04 14:30

地點|國家兩廳院實驗劇場