在談論一齣戲之前,我們需要重新去思考這齣戲的創作目的是什麼?放置在兩廳院的售票系統中,此節目是適合親子共賞的類別。或許有一點納悶?從節目單來看,這不是一齣講述四六事件的創作嗎?在這些疑問下,進劇場後,以上的疑問有了一些合理的解釋,但換句話說也產生一些值得討論的部分。

本事圍繞著一個劇團,為了獲得公開演出的機會,因此要送審一齣劇本,劇團創作者與政府審核背後的故事。在此或許是因為這樣的故事議題,彷彿就成了一個很好的框架,能夠塞入許多的政治議題。而這樣的框架,卻也成了一體兩面的雙刃。優點在於它很容易的引起一些共鳴,這個共鳴來自於時事的效應關係。在《本事》裡,確實加強使用這個優勢,不論是帶入白色恐怖的黑名單事件、或是創作者本身對於社會的觀點、政治現狀......等等,卻也顯示出另外一個弱勢,因為這優勢本身都是一種種的議題現狀。如果創作者本身沒有一個足夠的論點去填滿這個議題現狀,就只是類似一個綜藝模仿秀裡的政治橋段一樣,讓人看完後,心中想詢問,那然後呢?我們可以一一的用幾個方面來談論。

在舞台的部分,使用的是圓形舞台,上頭搭配著弧形的舞台。這個圓形舞台的龐大,確實掌握著兩個優點,第一是場景的變化,能夠以左右的調整產生出單一空間與多層次空間的處理;換言之,這個比喻可以聯想到這個舞台或許就是一個怎麼也走不出的困境一樣,一直繞一直陷入其中。第二是這樣的方式,顯現出燈光設計在此的重要性,而這成功地能夠顯現出在每個場景與情節裡,所需帶來氛圍與含意。

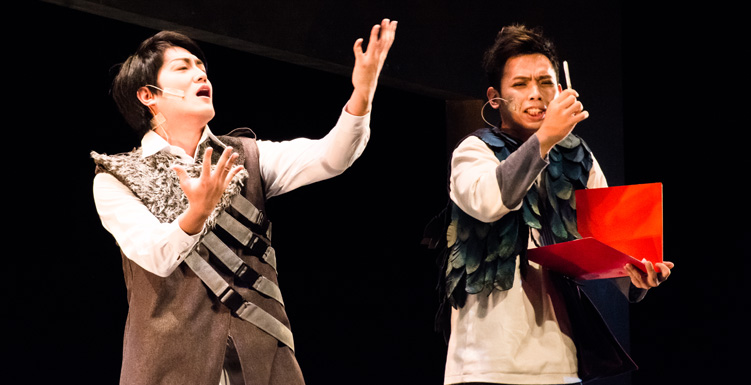

在表演的部分,形式化的表演就如同舞台等視覺符號一樣,它依然有著它主要的暗喻意義。在此我想先說,某一部分的形式化表演沒有好與壞,比如演員大量使用誇大類似兒童劇的表演方式。這個有點戲謔化的表演方式,成功的讓腳色本身個性以及存在的必要性展現出來。而這個優點也確實對於一般成人來說也好,甚至小朋友來說能夠立刻進入劇情。但在長時間的觀看狀態下,這樣的表演方式,卻產生出一種觀看的疲憊感。在下半場,當在講述一些比較嚴肅的議題的故事時候,這樣的表演方式開始不再那麼的外放,而是一點一滴的收起來,趨於寫實的表演方法。但在改變的同時,在舞台上的表演卻也失去統一性的要求,有些角色依然維持著外放的表演方式,有些角色卻不是。這樣的安排,或許帶來一個有趣的荒謬感,但卻讓整體演出在下半場顯得有點刻意、有點突兀,甚至在最後事件揭發的時候,失去對於結尾的期待程度。

再扣回到劇情本身,還是需要產生一個疑問是,究竟本齣戲的目標是什麼?或許可以提出這一個問題來說:談一個事件的本身,是否要演出真實狀態?近年來各種媒介裡談論議題的作品,多而且用手法各種方式去談,其中帶出意義或許才是最重要的目的。而這個目的,就像前面所說,不是表面的議題,而是後面所帶來的觀點。回到是否因為這齣戲放在親子取向的關係,刻意地把這齣戲變得有些平面化,但觀眾取向與創作者手法上其實是並不衝突的,反而可以借用這種觀眾取向,讓觀者帶到某些更深刻的地步。這一點確實也可惜了這個創作影響程度,變得些許的薄弱,沒有後續的衝擊力,變得像似成人版的童書一樣。

整體來說,《本事》確實某一部分帶出它想表現的,或者它想要帶給觀眾的問題,就如同劇中暗喻的,劇團經營不易,創作者藉此發聲。劇場或許只是一個小小的發聲力量,但當你看到台下看戲的小朋友專心看戲的樣子,這個力量如同一顆種子是如此強大,而它正在成長茁壯,有一天成長後,成為我們生存在社會中的所顯現的「本事」,這或許才是創作者持續在劇場工作的原因。

《本事》

演出|鐵支路邊創作體

時間|2016/03/06 14:30

地點|台南市原生劇場