文 陳正熙(2024年度駐站評論人)

里米尼紀錄劇團過去以台灣為題的作品:《遙感城市》和《高雄百分百》,都是劇團系列作品的在地版本,以事先結構完整的創作方法,套用全球各地城市,從移動景觀、市民參與的角度,引導在地觀眾以新的眼光重看熟悉的城市風景,為城市社會關係創造新的對話可能。

劇團新作《這不是個大使館》,則是專以台灣的特殊外交處境為題,主創導演史蒂芬.凱吉邀請三位跨世代的「日常專家」——退休外交官吳建國,NGO代表(數位外交協會理事長)郭家佑,出身跨國珍奶企業家族的音樂家王思雅,共同合作,從個人生命故事出發,以豐富的劇場手法(紙板模型、現場即時和預錄影像、物件投影、口述報告、現場音樂、觀眾參與),逐步建構台灣外交處境的在地歷史與政治脈絡,模擬「建立中華民國駐瑞士大使館」的想像事件。

《這不是個大使館》的創作,雖然啟動於導演在台北兩廳院的駐館計畫,巡迴演出歷程,卻從歐洲地區開始,經過柏林、維也納、巴塞爾、洛桑(想像的大使館所在地),最後才回到台北,反向而行的足跡,暗示了這個作品的反身性—— 我們透過他人眼中所看到的自己,如何強化了我們對自己的既有認知。

這不是個大使館(國家兩廳院提供 / 攝影張震洲)

我想像這部作品對歐洲地區的觀眾來說,應該就是一場有關台灣政治歷史,與亞洲地緣政治現實的演示(demonstration),有些部分可能貼近他們既有的認知(或成見),如蔣介石的歷史評價,半導體產業的重要性;有些部分可能是初次的認識,如複雜的族群意識,國家定位爭議。整體而言,提供了一個關於台灣特殊外交處境,簡要而清楚的論述,廣泛的好評,印證了這部作品對他們所具有的「教育」意義。

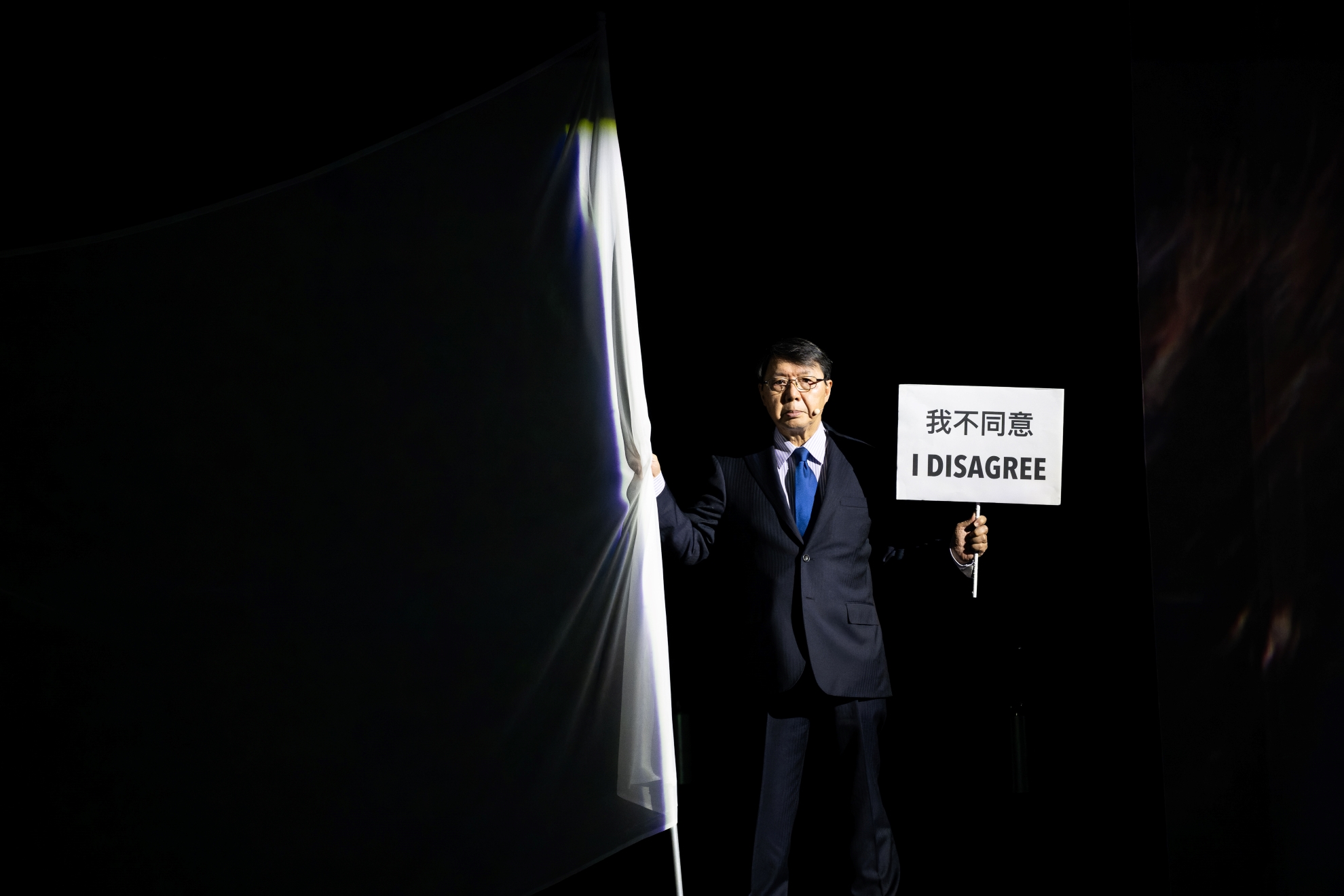

相對而言,本地觀眾對三位「日常專家」的生命故事與其歷史脈絡,乃至於他們各自不同的認同意識,應該是熟悉的:即使是沒有聽過《中華民國頌》的年輕世代觀眾,大概也能理解吳建國的名字所蘊含的寓意,如何形塑了他的人生選擇和國家認同;王思雅家族的創業成功故事,是我們長期以來引以為傲的歷史敘事;郭家佑在數位外交領域獲致的成果,王思雅在前衛音樂領域的成績,不僅印證台灣年輕世代豐富的創意,也有突破外交困境的意義;而「這不是個大使館」的政治現實,不僅不會讓人焦慮不安,甚至能成為帶有黑色幽默趣味的猜謎遊戲(「台灣有哪些邦交國家」);多元並存的「I Disagree」或避免衝突的「No Comment」,更是我們的習以為常的社會關係。

換言之,我們透過他人眼中看到的自己,強化了我們對自己的既有認知:源於國共對峙的歷史,台灣在國際社會的生存,受到對岸政權的打壓,但仍堅持民主自由價值,爭取國際友人實質支持,在艱難之中,致力維護國家尊嚴與安全的平衡兩全。

《這不是個大使館》,或也是這種努力的其中一環。

演出中,表演者將紙板模型和物件(護照、國旗與奶茶小卡)投影到大銀幕上,與預錄或即時影像重疊,所創造出來的巨視與微觀並存、對照,充滿辯證趣味的舞台景觀,就像是那些被展現的重要人物或指標性建築,乃至於真實的或想像的大使館,所同時具有的公共性,和對我們每個人的私人意義:既是共同命運的象徵,也是個人生命的標記,個人與國家的關係,也就是不斷地在「巨視」和「微觀」之間移動,尋求變動的平衡。

這不是個大使館(國家兩廳院提供 / 攝影張震洲)

無論從台灣戰後歷史發展,或政治現實的角度切入,我們也仍活在「威權」與「民主」之間,所以對台灣(戰後)歷史,仍會有從不同角度切入(政治壓迫或經濟成長),而形成可能正反兩極,但無絕對是非的評述(例如對蔣介石功過的評價);對台灣的未來,仍會因不同層面的思考(文化上的連結或政治上的對立),而形成的不同想像(獨立或統一);對自己的認同意識,仍會有基於各自不同的「共同記憶」,而形成的不同態度(台灣人或中國人)。

吳建國的身世(本地貧農子弟被外省中產階級家庭領養),因此成為有關台灣歷史敘事、未來方向、認同光譜的一個隱喻。

里米尼紀錄劇團的創作,一向以挑戰劇場設定成規,拓展劇場邊界,純熟運用科技著稱,《這不是個大使館》不僅展現劇團既有特色,更是一個讓人驚奇的精緻手工之作:精巧的紙版模型,簡單的機械裝置,古趣物件(舊式投影機),充滿質樸感的影像,表演者與舞台技術人員,自在地在台上穿梭流動,將演出技術執行貼切地融入戲劇動作的推展,整場演出維持流暢的節奏,而無滯礙,不僅體現劇場的集體創作精神,也隱隱然呼應作品的主題性。

從台北到歐洲,再回到台北,我們隨著《這不是個大使館》的創作歷程,遊走在虛構與真實、劇場與生活、個人與世界之間,思考著表演者與觀看者之間的距離,表演者的內在自我與外在現身之間的辯證。最終,舞台技術人員將釘在觀眾席側牆的「中華民國駐瑞士大使館」的牌匾取下,這或許代表我們在劇場中,做了一個難以成真的好夢,但,這或許也代表我們可以嘗試擺脫既有的認知框架,如里米尼的創作理念一般,從不可能之處開始反思台灣命運的可能。

沒有了框框,「國」就成了「或」,「作為一個不被承認為國家的國家」,或許就是突破既有思考格局的契機。

《這不是個大使館》

演出|里米尼紀錄劇團

時間|2024/04/14 14:30

地點|國家戲劇院