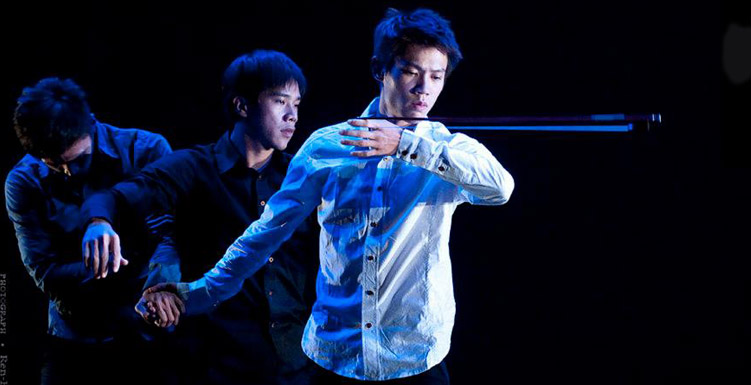

延續著上週「新人新視野」《合體》中,張堅豪與弟弟堅志、堅貴「對動作的可能性作探索」;這一週,標誌著「第一親兄弟舞團」的長弓舞蹈劇場的創團演出《開弓》,相對地更像是一次階段性的回顧和呈現。《合體》之外,其他四支舞碼含括了近幾年堅貴在「舞躍大地」競賽的獲獎作品〈分·吋〉(2012)、〈Red idea〉(2012)、〈格局〉(2011),另有一支堅志編作〈越馬背〉,而風格不約而同地橫跨現代和芭蕾,或以詼諧幽默的戲劇性編排,展現舞者的身體技巧。

〈在合體之前〉,或可視之為《合體》在編創歷程上的「之前」,或其實更是展演時序上的「之後」;結構上最大的改變便在於原初連結第一(音樂:〈Infra 5〉)和第三段(〈Lillies Of The Valley〉)之間那長段以三人在台側台中換穿著衣服、似有意展現某種「即興發展」的過程與其所象徵(換穿彼此的身形之可能或不能)被刪減了,代之以小段走位便進入次段。然而堅豪此修改(或「之前」概念)反令「新人新視野」《合體》中作品情緒節奏延續上的問題得以變得緊密。於是,如何在整體結構和所欲呈現的主題之間得到平衡,成為了他需要解決的問題?而在動作上,堅豪對於發動連帶自各關節動作的發展、或對街舞風格的興趣,有意思地也帶給身體「合體」所予人的某種機器組構之感。另外一提則是這一次簡約單色的或藍或紅的背幕(燈光設計:李建常)賦予了作品更具象徵性的氛圍。

〈分·吋〉和〈格局〉則呈現了堅貴發展自空間和畫面上的創意。〈分·吋〉藉由了舞者手中弓弦將身體轉化為琴身,從雙人中琴弦所經之處所連帶細緻的動作回應,及至空間中抽象的對位∕錯位關係;〈格局〉則是透過上舞台黑幕所隔出的小塊空間創造出觀者遊戲般的視覺效果:舞者反覆從幕後滑行穿過,突然自如同門敞的過道間露出身形,隨即隱沒另一側幕後,一隻手從左側出帶到右側的消失,或橫著身探出的頭,地面反彈出現甫消失的小球;舞者們並從幕後到幕前,最後再回到幕後,層次分明。然而相對於去年十一月在基隆市文化局演藝廳的得獎演出,此次〈格局〉或因藝術廳空間大小的差別(坐席與舞台的距離、台上的深度、黑幕所設之處等),而使得某一些原設定為觀看死角的遮蔽之處沒有精確地完成。

堅貴另一支〈Red idea〉和堅志的〈越馬背〉則同樣是藉由道具設計(長桌或椅子),以彷如詼諧默劇的橋段,呈現現代芭蕾的身體和動作,並不時可見《合體》中某些發展的原型;而三人外,舞者黃郁翔、韋安在其中也都充分展現了個人的古典技巧和戲劇演繹能力。

或許是創作場域的差異性(競賽vs. 創作計劃),除〈在合體之前〉外,其他四支呈現著編舞概念上相對的同質性:以情境設計展現豐富的動作技巧,著重在畫面和舞者關係的層次上,工整也偶有創意,卻似乎僅及於此。反而是張堅豪〈合體〉作為其中最近期之作,更回到了身體和動作(尤其從個人到他人)可能性的思考和展開上;也因此對我而言更傾向於將《開弓》當作一次回顧性的作品展,如何能在長弓創團之後呢,藉由創造他們自身創作的場域,展開幾個人在舞蹈和身體上的好奇和嘗試,「合」不同身體風格,如堅豪現代、堅志堅貴的芭蕾之「體」,往後,也「合」其他編舞者、跨領域創作者之「體」,或許是從此開始才正能觀看的問題,展開如同張堅豪在《合體》演出前受訪曾說,「舞蹈對我來說,是藉由作品表達我的思考,某一部份,就是想要堅持我自己的初衷,因為我們關心,所以我們創作!」如此期待著長弓的他們,在合體之後。

《開弓》

演出|長弓舞蹈劇場

時間|2012/12/01 19:30

地點|國立臺北大學展演中心舞蹈廳