文 林穎(臺北市立大學舞蹈學系三年級學生)

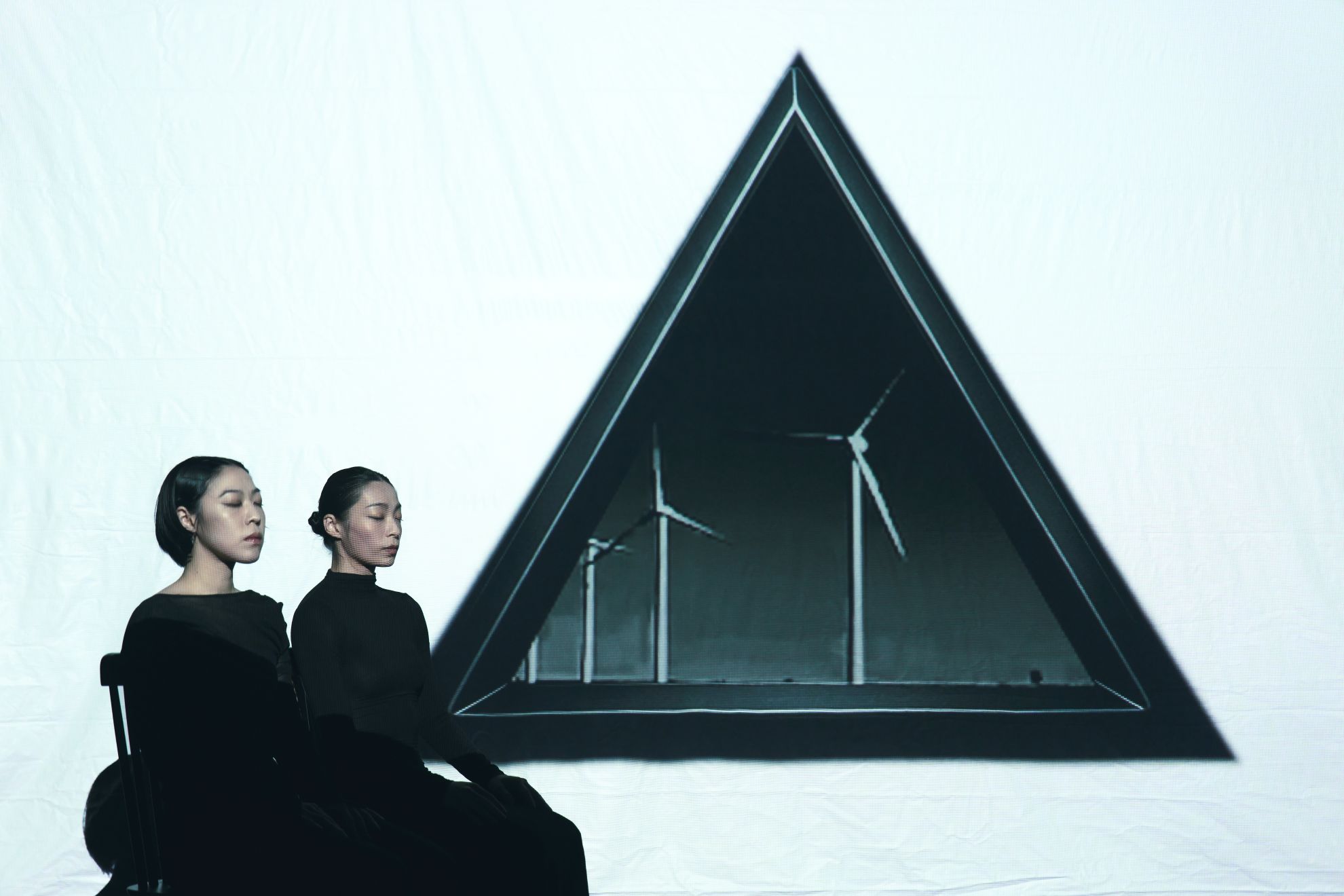

演出一開始以破題法切入,三張椅子被舞者依序擺放在舞台中央,構成一個穩定且簡潔的三角形,這個開場動作不只是為整場表演定下基調,也象徵性地將「三」作為核心概念,擺置於舞台與觀眾視線的正中心。然而,這個「三」並非一個明確的答案,而是創作中肢體不斷被堆疊的起點,它既是形式引導,也是關係場域,一個持續演變的結構性命題。

《三》不走敘事脈絡,而是讓「形式」本身成為主角。舞作透過舞者之間的手掌協作、空間中的三角編排、以及動作的重複與錯位,建構出一套以「三」為邏輯的編舞語言,這套語言初看之下清晰穩固,但中段三位男性舞者的加入,則如同一種「擾動」,迅速打破原先的平衡,使場上的動態關係產生劇烈變化,也讓筆者開始意識到:「當形式不再穩定,它是否仍能成立?」

編舞者在本作中不斷地建立與拆解結構,引導觀眾經歷從秩序到混亂、再回到重組的過程,舞作不斷提示觀眾觀看結構、理解結構,並在結構崩解時,感受到觀看位置的動搖,而筆者反向思考肢體形式是否能自行發聲?或者它終究必須依附於實體語言?

「三」在作品中被具象化為舞台上的三人組合(或三的倍數)、三段主結構、甚至出現與「三」相關的嘻哈樂曲,但若進一步探問這個數字的象徵意涵,它所能承載的層次遠不止於表象。三,這個數字是不是還能有別的意思?從數學來看,三是一個穩定的基本單位,但在哲學裡,它也常常象徵某種辯證過程——像是兩個對立之間出現的過渡點,因此各對立面應充滿張力。

作品目前整體偏向呈現三的「表象」,也就是三這個形式怎麼被使用、怎麼構成空間與動作。這些當然成立,但筆者也會好奇:如果這齣舞作能進一步去碰觸「三」的思想層次——不只是我們看見的數字,而是它背後的意義、邏輯和困難——會不會讓整體更厚實?

而語言段落是本作一個值得關注的實驗。中後段引入大量節奏緊湊的饒舌,試圖為舞作加入詩意與情感,例如:「三是夢/三是痛/三是靈魂裂縫中」等句,皆試圖將「三」推向象徵與抒情的層面。然而,這些語言與身體之間的關係尚未建立起足夠的互動,語言的能量雖然強烈,但未被舞者的動作接住,形成某種並置而非融合的狀態,這樣的處理讓觀賞體驗出現某種分離感,語言與肢體無法彼此回應,使得段落出現難以引人深入。

筆者理解創作者意圖在語言與身體之間製造碰撞,但目前這些段落仍呈現出「插入」而非「統整」的結構感,如同舞台上的花色地毯、腳步運行,甚至投影等視覺與聲響設計,也隱約暗示著某種空間性與象徵意圖,然而相關線索並未被進一步發展,留下未完成的感受與斷裂的觀看經驗。

較令筆者興趣的是,編舞者自其早期雙人作品《黑菠蘿》出發,將原本兩人之間的擊掌節奏轉化為三人之間的協作語言,從雙人互動拓展至三人關係,複雜度倍增,合作變得更加脆弱也更有張力。三人必須在同步與失衡之間反覆調整,有時動作如任務般被完成,有時也出現如同摩斯密碼的懸疑感,在這些動態的不確定中,反而生成了作品最具有生命力的時刻。

三人關係的穩定與不穩定的運作,是本作最具潛力的創作方向。相較於語言與符號的置入,這些從身體協作中生成的摩擦與裂縫,更能直接回應「三」所代表的符號,《三》最終不是在告訴「三是什麼」,而是在引導觀眾一起去思考「三可以是什麼」,而三,也許從來都不是一個穩定的形狀,而是一個永遠在生成中的裂縫。

《三》

演出|白蹈場White Dance Theater

時間|2025/06/07 14:30

地點|牯嶺街小劇場 一樓實驗劇場