文 陳品秀(2025年度特約評論人)

世紀當代舞團在創團二十五週年之際,推出「脊地艸台」,將位於台北師大路巷弄的排練場,作為舞蹈跨域藝術的創作基地,並在四、五月間舉辦「脊地艸台開台祭」。「開台祭」以週為單元,共推出四位九〇後、與世紀當代舞團頗有淵源的創作者【1】的作品,同時在演出當週展出與作品相關的主題「微型展」。

「脊地艸台」是公寓空間,位於一樓,正面是整片落地窗。觀眾從旁邊的窗門踏進去,就是表演場地。長方形的表演空間目測約莫十坪大小,要在這個不算大的場地塞進三十名觀眾,其實有些侷促。空間裡除了灰白的舞蹈地膠和軌道燈之外,只有低調的灰色水泥牆。創作者要在如此簡約的空間限地創作,必須考量它的空間特性,以及小劇場與觀眾親密交流的特質。

高敏感體質的探索

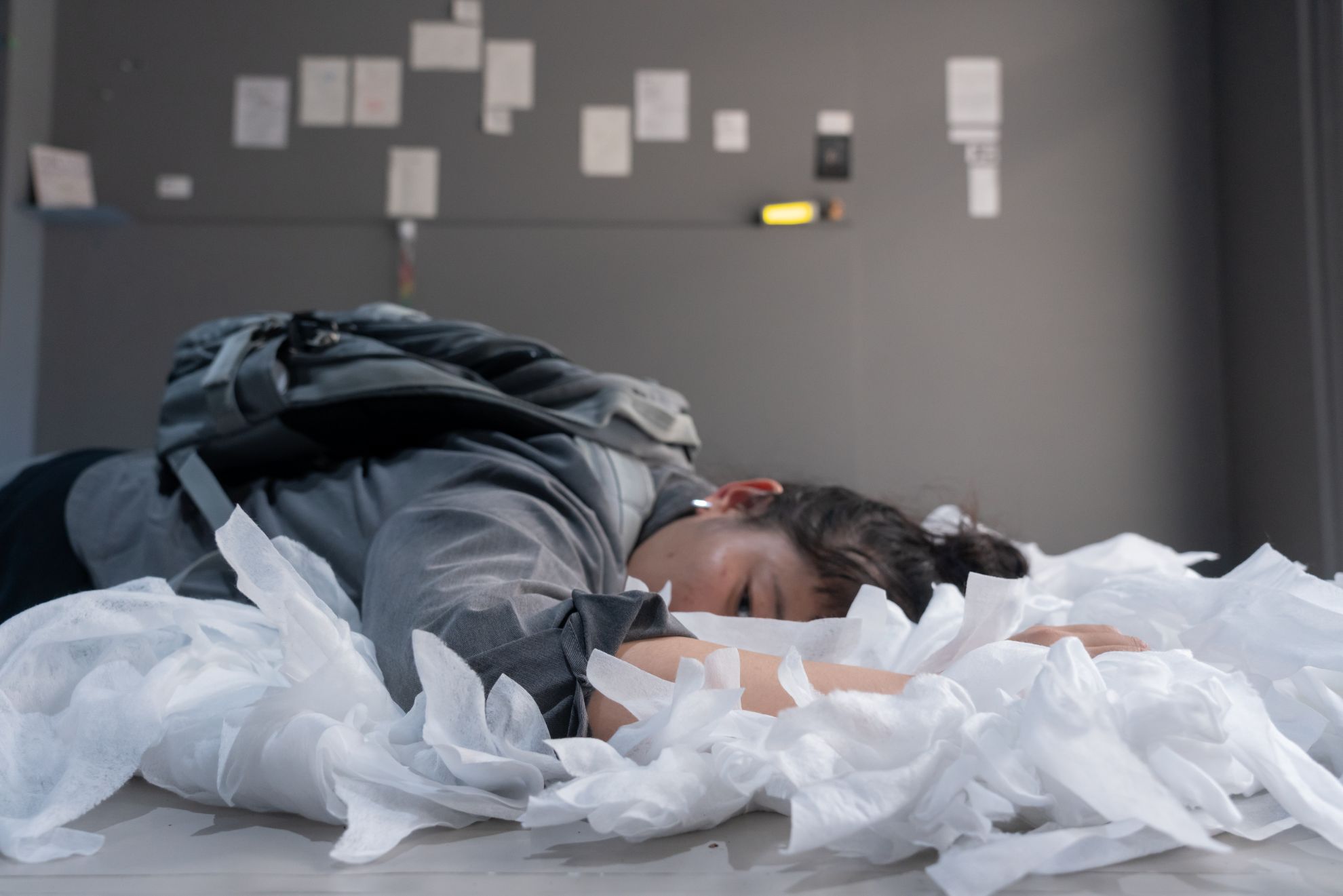

「脊地艸台」第一週推出的作品《界外的凝視》(以下簡稱《界》),是舞者出身的創作者張雅媛從自身經驗出發,對「高敏感族群」(HSP,【2】)處境的探索。觀眾進場的時候,張雅媛就已經仆伏在地上,她的臉埋進一堆亂捲的白紙條裡。她身上背著大背包,腳上一雙運動鞋,彷彿是「剛剛才跌倒在路上」的畫面凝結。

開演前,觀眾可以自由走動,看看「微形展」的物件(【3】)。貼在灰牆上的文件是張雅媛的記錄手稿,內容是她對自己高敏感特質的觀察與對話。例如那張標題為「我有很嚴重的 強迫症」的紙張,條列式地寫著「‧ 不想要當我自己 ‧ 不想要跟別人不一樣 ‧ 不想要跟別人一樣 ‧ 不想再強迫自己成為自己? 結果就變成今天的這個樣子了~」。或是,她對自己是高敏感族群的描述,使用了:「執著、情緒起伏大、同情共感能力強、敏銳察覺細緻事物」等字眼。張雅媛透過這些記錄,邀請觀眾進入她的世界。甚至一旁還擺了一本《高敏人的優勢練習課》,提醒觀眾也有可能是高敏人士的一分子。

演出,從張雅媛站起來、走出門外開始。

透過落地窗,觀眾看到張雅媛站在對街的牆邊,失神張望。等她拖著躊躇的步伐走回門口,又拉著門把猶豫再三。好不容易下定決心拉開門把,一進門,就衝到房子遠處的樓梯口,對著地下室嗚咽、啜泣,放聲狂叫、急速喘息。然後她又回到開場前的姿勢,趴在地上一動也不動。伴隨這一連串表演的聲響,是心跳般的鼓聲和白噪音似的雨聲,綿密地將觀眾籠罩在她的心理世界。

界外的凝視(世紀當代舞團提供/攝影林勝發)

將日常行為模式轉化為表演

張雅媛是專業舞者出身,但《界》卻沒有用一般認知的「舞蹈」動作來表現,而選擇將高敏感特質的日常行為,透過重覆、誇張與變形各種小幅度的身體動作,來擴張心理狀態的感受。

例如她站在高高懸吊的「道路安全廣角鏡」前那段表演。張雅媛僵直地站在鏡前,用肩膀左右擺動她的上身,又不時伸手摀嘴、扶額、撫胸;她時而左右張望,忽而向前伸出雙手想跟人溝通,忽又垂肩神情沮喪。廣角鏡面放大和曲面變形的效果,進一步擴大了焦慮的特質。

演出中,她會走到牆壁前啜泣、哭喊,焦躁。有時喝水、有時又忽然吞吃紙片;開心與頹喪的情緒快速交替,就跟微型展的兩個小警示燈飾上的字眼「勉強營業中」、「全力營業中」一樣,困苦地掙扎著。她跪坐在地上,焦急地掏出背包裡所有的東西 ——筆記本、放著各種筆的筆袋、帳單、能量果凍、香水、口罩、梳子⋯最後終於找到鼻吸劑,緩解了她的氣喘。

在整個過程中,觀眾除了看見高敏感人士的自苦,也看到他們可能如何向外求援。除了鼻吸劑這種急性緩解的藥物,她還採用一些物件,撕碎的黑色卡牌和某張椅子下眾多的白色折紙鶴,來表達向神靈求助的無解與祈願。

界外的凝視(世紀當代舞團提供/攝影林勝發)

從自身經驗到創作的轉化

張雅媛從二〇一七年意識到自己擁有高敏特質,並以HSP的相關研究創作《二樓左邊》、到二零二三年「新人新視野」的《喂!你好......我叫高敏》,到今年的《界》,她以長達八年的時間【4】,逐年探索自己的性格特質,摸索合適的表現語彙。尤其在演後的影片放映中,看見張雅媛早幾年參與「舞蹈」演出的影像,無論她纖瘦的舞者身形或是舞蹈的專業技巧,都與《界》的「行為表演」完全不同。兩相對照,尤其可以看見張雅媛對創作與表演形式對應的思考。

相較於《喂!你好......我叫高敏》,透過舞台的分隔走位與三個表演者間關係的親疏,展現出壓抑的情感;親身演出的《界》,更能細緻傳達心理變化的層次與力道。《界》也巧妙以落地窗為分界,並延伸場地景觀;表演的場域不只象徵高敏人士在現實環境的物理區隔,也象徵她的外在與內心世界的人我之分;表演的時間,則交錯著積累的行為觀察的與心理時間顯微放大。但比較可惜的是,《界》過於偏重高敏感人士「日常行為」模式的複刻,而限制了動作在劇場中可能的想像,在作品的敘事上,也少了「如何接納自己的特質」的描繪。

演出最後,張雅媛毅然放下背包。走到大門口,吸口氣,下定決心,推門走出了出去。消失在觀眾的視線之外。觀眾看到「她走出去」了,但究竟是什麼心理契機讓她「走出去」,則仍是未解之謎。

注解

1、這四位創作者為:李宗霖、張雅媛、賴有豐、黃歐力(本名:黃致愷),都是曾參與過世紀當代舞團《孵夢劇場》系列的創作發表。

2、Highly sensitive person,簡稱HSP,指對外界刺激特別敏感且容易受影響的人格特質。

3、微型展的展出日期為演出前三天(4/22-4/24),演出當日仍有部分文件於牆上展出。

4、見〈【新人新視野】閱讀空氣的人:張雅媛〉,何睦芸,2023年。

脊地艸台舞蹈跨界原創平台系列《界外的凝視》

演出|世紀當代舞團

時間|2025/04/27 19:00

地點|脊地艸台(台北市大安區師大路68巷9號)