演出正式開始前,演員已經在舞臺上專注地磨著腳皮。隨著劇情的開展,磨腳皮成了一種象徵,一個伴隨一生、無法完全消除的厚繭,讓人似乎麻木無感。最後我們會知道,這個厚繭來自主角幼年在戰俘營的創傷,俘虜營中目睹母親外婆與其他女性遭受羞辱與非人對待,讓這個小孩不時以赤腳讓熱燙的柏油灼傷自己來轉移注意力。

凡走過必留下痕跡。幼年遭受的創傷與記憶會不斷地回返,於是數十年後、二次世界大戰已結束多時,他仍站在那裡,那個日本人集中戰俘的熱帶囚所,回不來;於是,在他自慰或性愛達到高潮的時候呼喊神聖與世俗之名(聖母加性器官)後居然發出青蛙叫,原來是因為(到後來我們看到)他們在戰俘營中集體被罰,在溼熱的天氣下無止盡地青蛙跳與青蛙叫,體弱的婦女開始嘔吐,他生病的外婆也因此死亡。

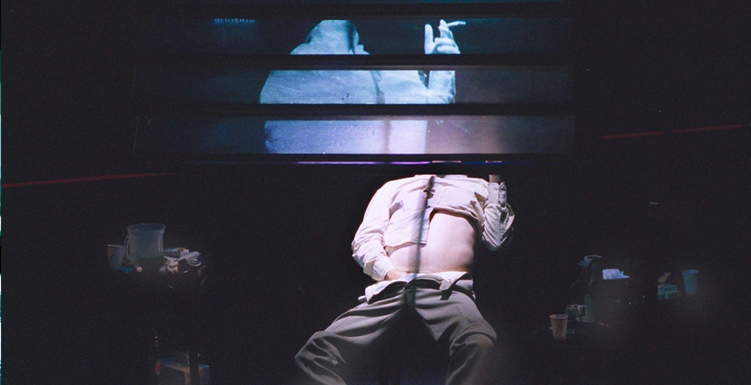

中年演員Dirk Roofthooft低沉滄桑的聲音富戲劇張力,用一種看似不經意的口吻,將我們帶到他思緒所及之處:戀人麗莎,但更多是他的母親。舞台上有一大一小的屏幕,隨著主角愈來愈打開自己、透露更多(不願回想的)過往,我們也在屏幕上看到不同角度的主角的特寫,彷彿進入他更幽微私密的內心世界。舞臺一角是他生活的幽室,另一方是回憶湧動的世界,大小屏幕有著牢籠般的線條,他是一個囚犯,一輩子被困在那個戰俘營裡走不出來。

戰爭的殘酷在哪裡?在一個小孩幼年時候目睹同族女性赤身裸體被踢被迫聞大便把頭埋在沙堆,他跟其他小孩為此訕笑,然後長大無法原諒自己當時的殘忍。戰爭的無情在哪裡?在一個小孩看著瘦弱的母親被日軍毒打,身上衣服扯落、私藏的米散落一地,他只能看著母親流血,唯一能做的事情是讀一本他早已滾瓜爛熟的童書給她聽。戰爭的效應是什麼?是這對戰俘營的母子,當時只有彼此,但倖存後反而關係疏離破碎,因為面對彼此就會想起那段不堪的日子。

這是一齣獨角戲,在國家劇院這個大型劇場演出,不免令人疑慮舞臺是否會相對顯得空曠,但演員的能量、導演合宜的調度成功地帶出劇情的重量感。導演用一種冷冷的壓抑的方式處理這個沉重的議題,(雖然畫面一度用紅色召喚血與日本太陽旗的意象),主角在訴說的時候一開始也刻意避重就輕,所以讓看的人難以立即進入狀況,時而納悶時而疏離時而抗拒,(加上我身後的觀眾一度發出頗令人分心的打呼聲),但愈到後來指向核心的時候節奏加快,一氣呵成,讓人觀後仍回想再三,是這齣戲最特別之處。

《沉沒的紅》

演出|比利時東尼浩斯劇院

時間|2013/09/26 19:30

地點|國家戲劇院