文 許美惠(2023年度駐站評論人)

《得時の夢》是國立傳統藝術中心在臺灣戲曲中心辦理2023年「戲曲夢工場」的壓軸演出,為了回應策展論述「前衛當行:以戲曲叩問歷史」,選擇了以「皇民化布袋戲」做為演出主題。雖然戲曲作為臺灣的「傳統表演藝術」,但題材涉及「歷史」的,多停留在演繹漢唐宋元明清等故事或小說,少見以臺灣歷史入戲的演出,直至近年才有逐漸增多的趨勢,或許「我是誰?」的這種反思正是現代臺灣社會所需求的內在動能之一,若以此而言,「以戲曲叩問自身歷史」的想法的確是種「前衛」,能得見以臺灣歷史入戲的演出,亦覺相當可喜。

以夢入戲,跳脫寫實框架

相較於為了講歷史必須符合時代框架、因而造成創作侷限的寫實做法,《得時の夢》採用「夢」來做前提,帶領觀眾悠然進入日本時代布袋戲倡議者王得時的夢中,讓表演更顯靈活自在。首先登場的是代表傳統布袋戲的七俠五義,白玉堂力戰四位兄長要逃脫陷空島、到京城找死敵御貓展昭一決雌雄,不慎落水、歷經長長一夢再度醒轉,卻發現已然轉換時空,來到了日本時代,哥哥們都穿起了奇裝異服、成為賣藝表演者。換上民初服裝的五鼠,倏忽成為了日本時代的人民代表,而遇上慶典舞台之際,又換上日本和服,又倏忽成為了演皇民布袋戲的戲偶本身。出自背景在宋朝的古冊戲七俠五義人物,成為在臺灣的布袋戲從業人員看似邏輯斷裂,但觀賞時卻覺得既順暢又貼切無比,無非是因為在這個「夢境」之中,將演師們的意識抽取而出,直接具象化為「偶」所代表的人物,穿著古典傳統服飾的戲偶、就代表著演古典布袋戲的演師意識,穿著民初/和服的布袋戲偶們,即代表著彼時演師們的心境,無須疊床架屋的表述,也將表演舞台時空還給「偶」,整體概念相當巧妙。

新舊併演,叩問表演本質

既是要闡述「皇民布袋戲」這種特殊表演型態,則需得新舊併演,才能勾勒差異;因此整體表演從傳統布袋戲「七俠五義」開場,扎扎實實上演一場文武戲。在這段傳統演出中,演師們口白表現清晰道地,陷空島五鼠的本領個個精彩,無論是飛天鑽地,神出鬼沒中埋伏,節奏準確,引人入勝,也展現了臺北木偶劇團傳統布袋戲的表演實力。及至日本時代且進入戰爭期,日本開始禁鼓樂,不准演傳統戲曲。可是不演出要怎麼生活呢?「皇民化布袋戲」成為窮則變、變則通的求生之道。當曾經是傳統戲偶的五鼠們,穿越了皇民化的濾鏡,便來到了皇民戲《月形半平太》的時空中,傳統的布袋戲舞台化身為全和風美學,製作得既細膩又精緻,讓觀者彷彿真正進入了日本的劇場中。五鼠也換好和服登場了,然而武功高強的白玉堂,失去鑼鼓後卻宛如經脈盡斷,縱有一身武藝也施展不開,襯著三味線的配樂、招招綿軟無力的表演,與上一段逃脫陷空島有著極強反差,到處美觀卻又格格不入的設計,正絲絲入扣的傾訴著「鑼鼓」對於戲曲是如此重要、不可或缺的表演元素,搭配著黃得時為布袋戲的請命之言,除了表述時代環境與從業人員們強韌的生命力以外,更是直接由「皇民化」的表演叩問了表演本質,孰可變、孰不可變?大哉問也!

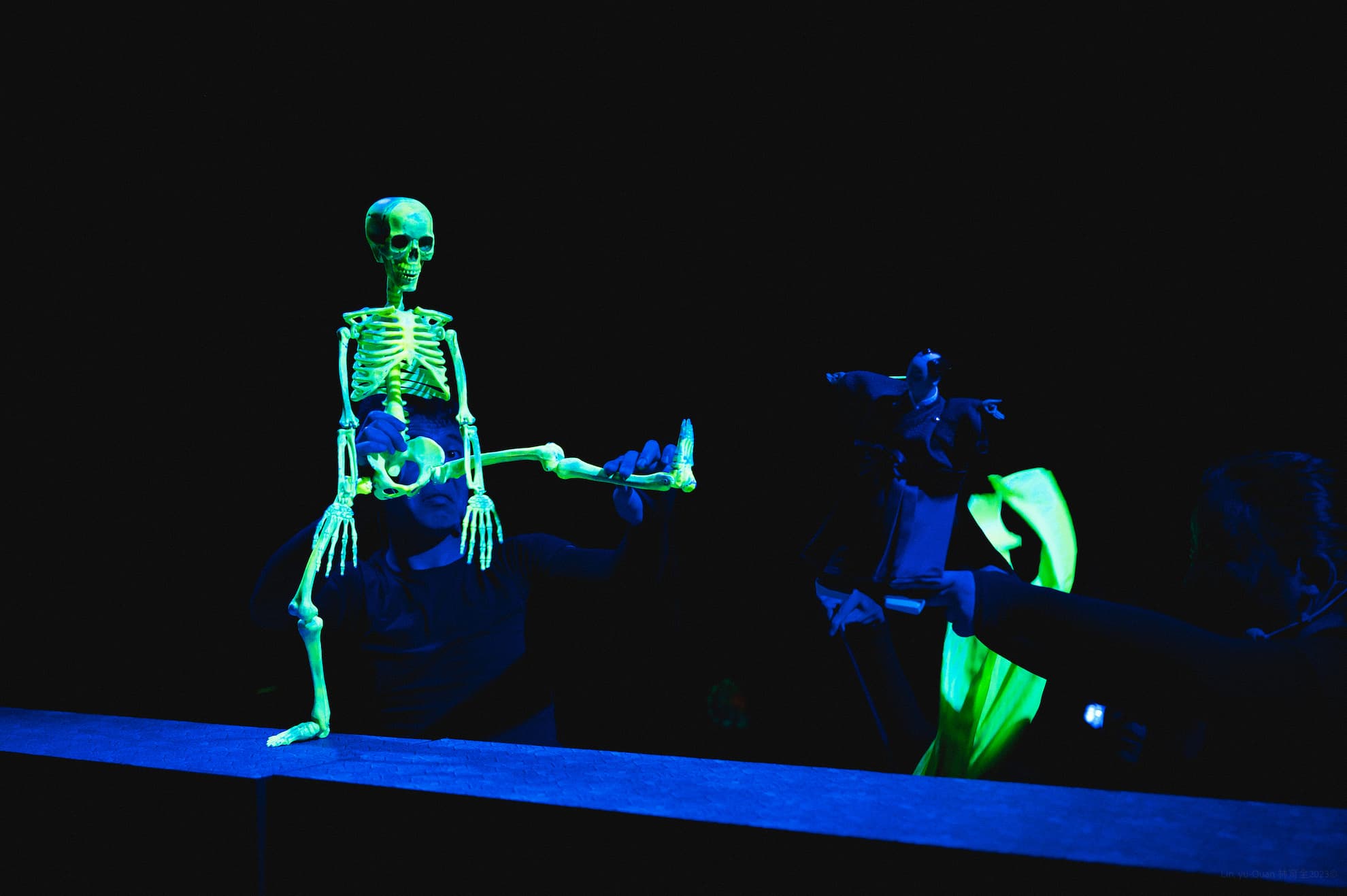

得時の夢(臺北木偶劇團提供/攝影林育全)

語言接續,或成時代困境

雖然演出中大部分(傳統戲)口白都順暢道地,但在某些時候仍會不小心洩漏出傳統布袋戲使用的台語,可能並不是現在演師們(以及藝術群們)的母語,例如白玉堂數次他要去京城找展昭,或是他要去盜取文書,語意上應該是出自於自身意願的「要」,我做為聽者會覺得使用「欲(beh)」比使用「愛(ài)」來得貼切。又比如戲中似乎唯一(或是惟二)白玉堂唱段「吟詩調」,會發現四個韻腳「逍遙、英豪、是非、御貓」當中,以華語觀之,第一二四句均有押韻(第三句可以不押故先不論),但若以台語來說,「豪」是沒有押韻的。另外現場演出常有需跟觀眾互動之處,在現代、演師常即興使用華語溝通,但在「『得時』的夢」中, 充滿的是日語及台語的漫天飛舞的時代,使用華語是否違和?應該值得一思。或許台語的斷裂以及傳承的青黃不接是時代的困境,但因為布袋戲自古即重口白,故此雖知瑕不掩瑜、仍對布袋戲演師有著嚴苛的審視標準,因為總有著他們是時代中台語表率的期待。

整體而言,《得時の夢》以布袋戲為主體,巧妙地以古典布袋戲人物代入時代主角、充分表述了皇民布袋戲的背景以及對布袋戲本身產生的表演侷限與影響,加上表演精彩、設計精良,不僅符合「以戲曲叩問自身歷史」的題旨,也是相當優秀的誠意之作,為現代布袋戲表現留下一道深刻厚實的創作痕跡。

《得時の夢》

演出|臺北木偶劇團

時間|2023/09/17 14:30

地點|臺灣戲曲中心 多功能表演廳