文 李橋河(專案評論人)

正如開演時表演者在臺上隔著觀眾席與控臺的燈光設計一次次交涉叫喊著燈亮該有的秒數,他們毫不忌諱地宣告著這是一場讓你看透、還要你看進的「表演」——而當我們待在一起,我們才能看到過去;當我們療癒過去,才能一起走向世界。

19世紀初,隨著英國政府的進駐,大量英國移民進入南非;又在1982年,由英國商人引進了人力車來解決當時交通問題。之後,人力車陪伴南非走過不同時代,進而成為當地特異的街頭景觀。受2023年臺北藝術節的邀請,南非編舞家羅賓・奧林(Robyn Orlin)與動動舞舞團(Moving into Dance Mophatong)來到臺北表演藝術中心,驕傲地穿上輪子、繽紛地拍打街道,向這群1820年侵入的魔鬼叫喊出最高聲的吆喝。

當重複是為改寫,就讓我們在重複中共在

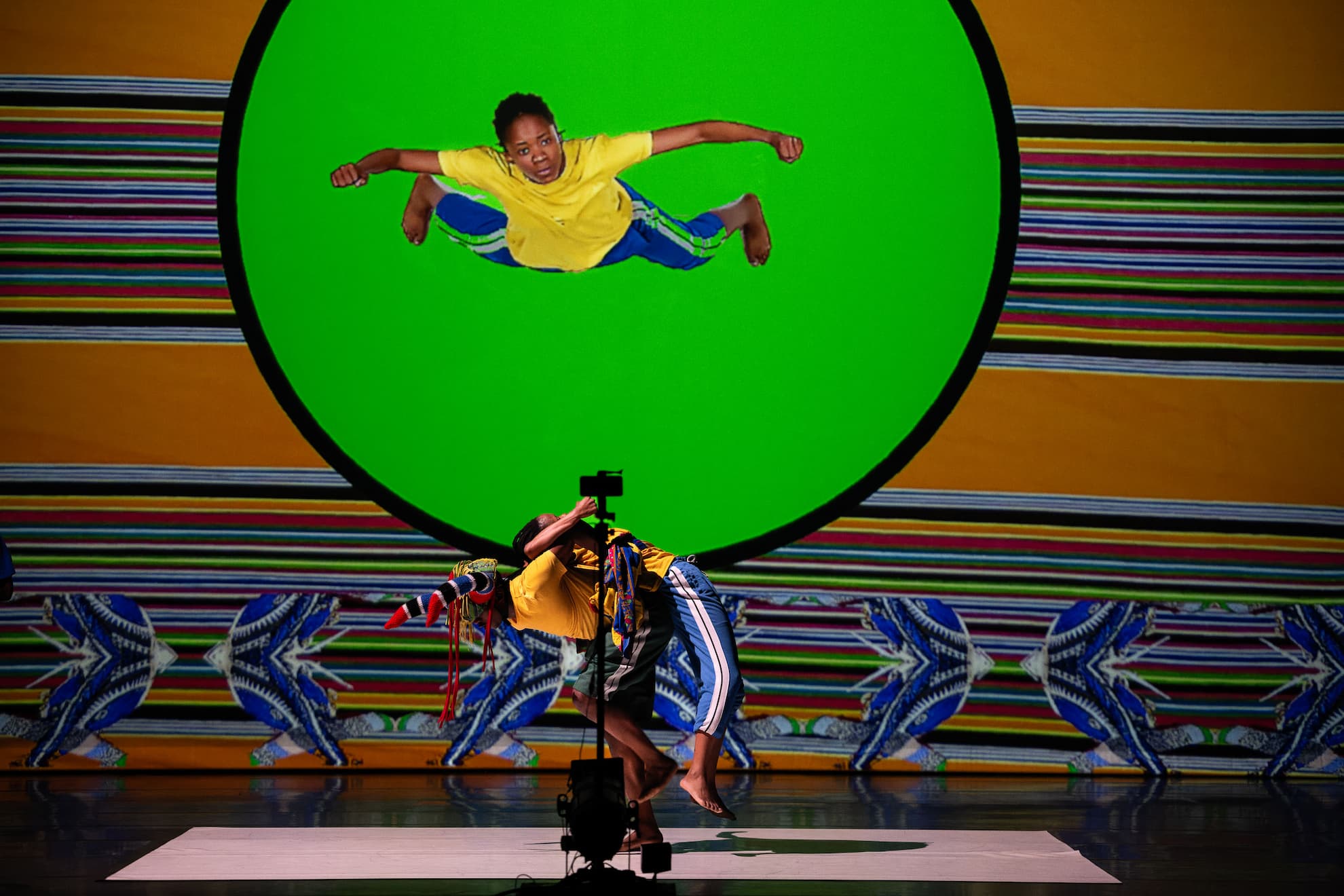

「ummm」,是種在對答中以思緒拖延回答的發語詞,佔據了醞釀回應的思考時間,也代表了對於投入行動的猶疑和延遲。在演出上半,臺上歌舞者從不斷重複的「ummm」開始,進一步邀請(甚至呼聲索求)觀眾一同加入,試圖透過對唱(call and response)的集結,將我者與他群複數的祖先共同召喚到劇場之內。於此,將「ummm」悶嘴的壓抑改寫為一股力求回應的行動,使得臺上臺下的共在轉瞬串接爆發。與此同時,當我們在時間中因對唱而齊聚同在,我們也正在空間上得以交疊綿延。透過即時投影,使劇場裡填充著重複交錯的群像:有時映上的是臺上歌舞者連帶其後的幢幢重影,有時則包納進臺下群眾興奮又困惑的表情;尤在演出後半的分批獨舞中,更讓投映的圖案和色彩擷取且扭曲地層層複製貼上、迷幻縈繞。

透過聲音,我們在來回的呼應中找到先祖,達成超越的合一;又透過影像,我們在糾纏的疊影間共闖幻象,同處擴延的迷離。於是,當正叩問祖先的時候,創作者以對唱呼喚和交疊重影提出邀請,使得「我們」得以合作構成一個片刻且又混雜著的整體。

AMAHASHI,就像天使一樣

談及童年印象,羅賓・奧林憶起當年第一次看到人力車時的她轉頭問向母親:「他們是天使嗎?」而到現在,她則透過創作來致敬這群被剝削、卻用羽毛和寶石裝飾自己以維持顏面與尊嚴的人力車伕。事實上,指稱這群車伕的祖魯語「Amahashi」一詞,同時也是「馬」的意思,而這群原先在街邊攬客的底層奴工也逐漸轉變為官方宣傳的觀光奇景。在《我們腳踩無敵風火輪,五光十射你的路,與魔鬼共舞在1820》(以下簡稱《風火輪》)一作前半,歌舞者先是穿著顏色明亮的日常衣褲,繼而自天降下帶有多彩擺弄飾件的桿上,分別取下布巾和頭飾穿戴身上;到了演出下半,他們又在一陣馬鳴、嘶吼和狂舞之後,一一卸下花色布巾平舖輕放、慎重安上牛角頭飾,並在各自的獨舞中跌(疊)進背幕上方才由布巾為基底、複數頭飾交錯圍繞的圖騰幻境之中。

我們腳踩無敵風火輪,五光十射你的路,與魔鬼共舞在1820(北藝中心提供/攝影張震洲)

在這裡,我們可以看到:在這場看似與祖先的對話背後,其真正的目的事實上是為了讓我們找回自己——正是通過將頭飾拿下來與先祖溝通的這個過程,才能幫助我們去找到我們自己是誰。於此,在裝配上獵奇頭飾來找回祖先(過去)之後,我們必須暫時擱下祂們,然後才能跌(疊)入、甚至再次成為祂們。

整體來說,《風火輪》一作,並非要提供我們一場浮濫的歡快或者輕浮的悲傷,反而是要我們待在一起,然後一起看到這拼搏歷史背後的奇異矛盾。在侵襲的豐富色彩和高呼的強烈節奏下,舞臺上下的參與與合作共同成就了演出的氛圍和完整,於是我們才得以看見背後的荒謬及嚴肅。

最後,讓我們回到標題:「往前看,還有回頭!(Look forward, and back!)」這是在演出間臺上表演者力邀臺下觀眾加入而不斷重複嚷著的一句話——對我而言,這清楚揭示了創作者看待過去的態度:當我們思考著過去、想像著祖先時,我們可不可以不為了去指涉或框架傳統,而是為了要思考如何活下去?於是,在這樣來回重複的提問與回應間,我們或許可以窺見現下在社會上行走的自己,進一步找尋去治療、去記憶的方法;並且在這之後,我們才足夠有能力提醒未來的自己:「我們其實可以不必重蹈覆徹。」

《我們腳踩無敵風火輪,五光十射你的路,與魔鬼共舞在1820》

演出|羅賓.奧林(Robyn Orlin)與動動舞舞團(Moving into Dance Mophatong)

時間|2023/08/05 14:30

地點|臺北表演藝術中心 大劇院