文 蘇恆毅(專案評論人)

在現代社會中,「人類」還有何種意義?在此種疑問的基礎上,胡嘉豪從「成為有用的人」的現代生活氛圍、及此種氛圍延伸出來的內心狀態為主題所創作出的《拋棄式人類》,試圖將人類在現代社會中成為(可)被拋棄的物件此一現象,思索人的存在意義。

「拋棄」,延伸出來的詞彙就是「廢棄物」,或是代表值低廉、能夠輕易捨棄、沒有再利用可能的「免洗」。這樣的詞彙應用在人類身上,突顯出人類在現代社會能夠被輕易地定義價值,倘若不符合,便將被拋棄淘汰的輕賤狀態。【1】

海島上的現代寓言

胡嘉豪以海潮作為主要的聲音,營造出海岸上的空間,並以在現代社會中極具代表性的塑膠為主要媒材,首先揭示出臺灣海岸上的各類塑膠垃圾,而後則從塑膠的材質與用途,逐步開展人身處於現代社會中的各種面向。

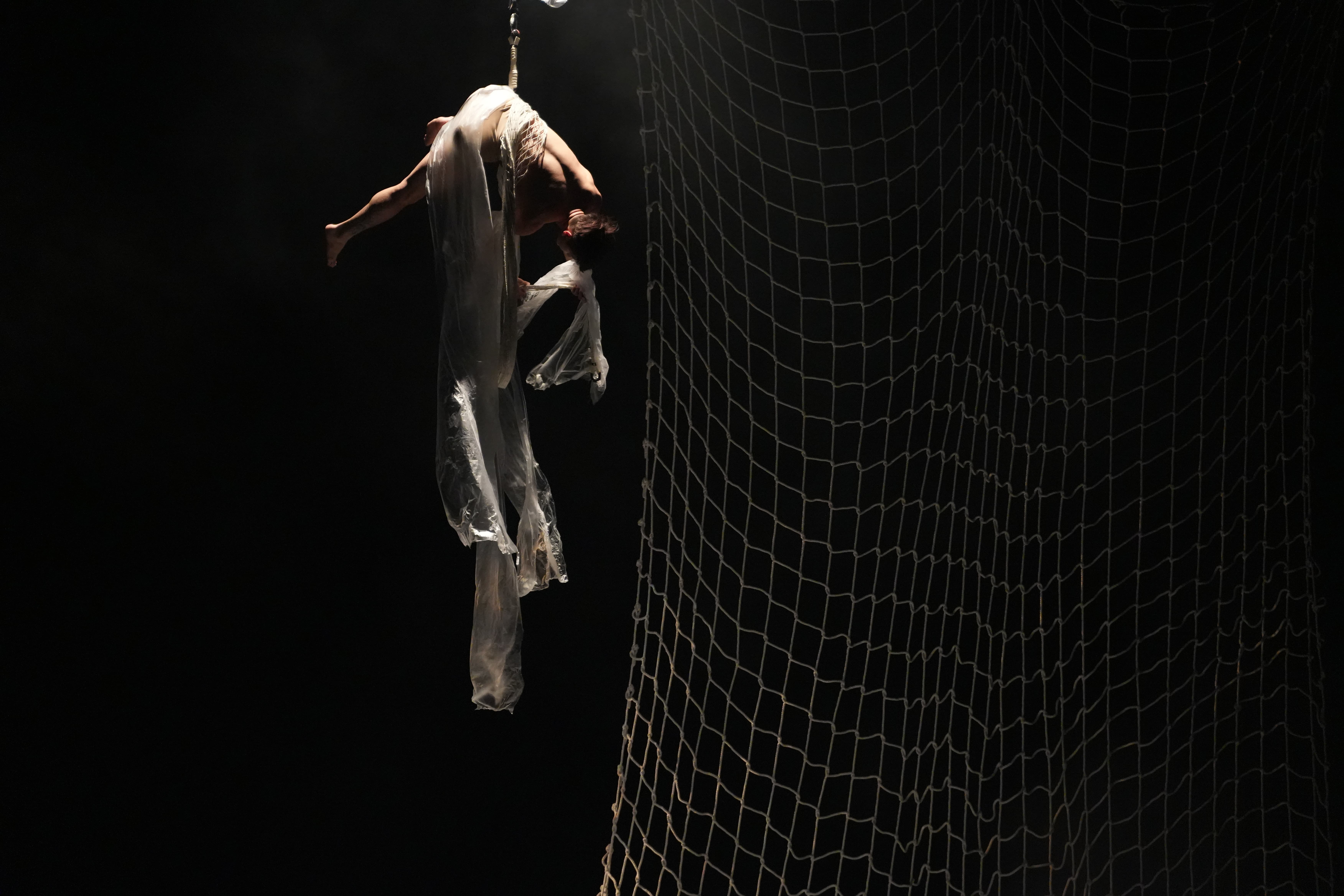

首先是「可(被)打包的」。演出開始時,胡嘉豪包覆在麻繩網中,網外則覆有塑膠布,人在網中纏繞掙扎,指出人類成為社會廢棄物被打包、但不甘如此的狀態。類似的表現方式,亦有埋放在舞台上所鋪設的塑膠布下的人體模型,則是指出被打包、任意拋棄的「社會亡者」。

人體模型也是塑膠製品,它在舞台上是支解地散落於塑膠布下,且缺少衣服的覆蓋,可以視為是社會價值耗盡、被任意拋棄的「人」,且由於其無聲的特性,或可視為是一種社會性的死亡:不存在的、被掩埋的、無從發聲的存在,也正因為是「亡者」,所有的「戲」,僅憑靠著表演者與之互動所建立,構築出「廢棄物」與「不願成為廢棄物」的交流模式。

由於人體模型是在塑膠布下被發現,因此「可(被)打包的」特性也可延伸出塑膠布若有似無、雖薄卻能阻絕的「隔膜」特性:難以交流與理解、且難以觸碰到最真實的內在,唯有主動將這層膜撕開,才有機會進行交流。

拋棄式人類(臺北表演藝術中心提供/攝影黃超銘)

與塑膠材質的光滑相對,舞臺上的粗糙麻繩網則形成質感上的對比──塑膠的光滑與隔絕,形成的是關係上的隔閡與內在心理的窒息感;麻繩網的粗糙則是針對外在肉體的摩擦痛感與社會價值的束縛。因此無論是演出開始時,在小網中的肢體扭動掙扎,或是在演出中後段在大網上的攀爬翻騰,表現出的是人在(將要)成為廢棄物時的生命動能,且更透過光線折射在三面牆上的影子,讓動作透過影子顯示出此種奮力掙扎的危險與幻感。

在束縛中重拾「人」的意義

人與偶的對比,也形成生命能動與否的對照。繩網上的行動表現的是生而為人的生命力,但人體模型所象徵的亡者難道終究只能是死亡、與其他的塑膠垃圾存在於世上?

如前所述,人體模型是支解地散落於舞台上,但胡嘉豪將之拾起、重組,並將自身的衣服脫下,轉而穿在模型身上,而後將之置放於觀眾席中,並透過無聲的互動形成肢體對話。如此操作,是在將已被物化的人重拾「人」的身分,並賦予個體應有的尊重。

人、網、偶三者之間的互動,象徵著試圖重整「人」的存在意義,但終究無法脫離社會制度,所有的人依然存在於網中,被摩擦纏繞。確實,社會制度與價值的網不易被衝破,人依然被估算著存在價值,稍一不慎就會物化,成為可被拋棄的偶。因此胡嘉豪透過演出揭示的,是尊重每個生命,生命才能存活於社會中。

畢竟沒人願意成為社會價值下的廢棄物。

註解

1、關於現代社會中的「無用人群」的產生背景,以及當中的焦慮,可參見包曼(Zygmunt Bauman)所著《廢棄社會》(Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts)(臺北:麥田出版社,2018年)

《拋棄式人類》

演出|胡嘉豪

時間|2022/12/31 16:30

地點|臺北表演藝術中心藍盒子