文 林宗洧(臺灣大學社會學系)

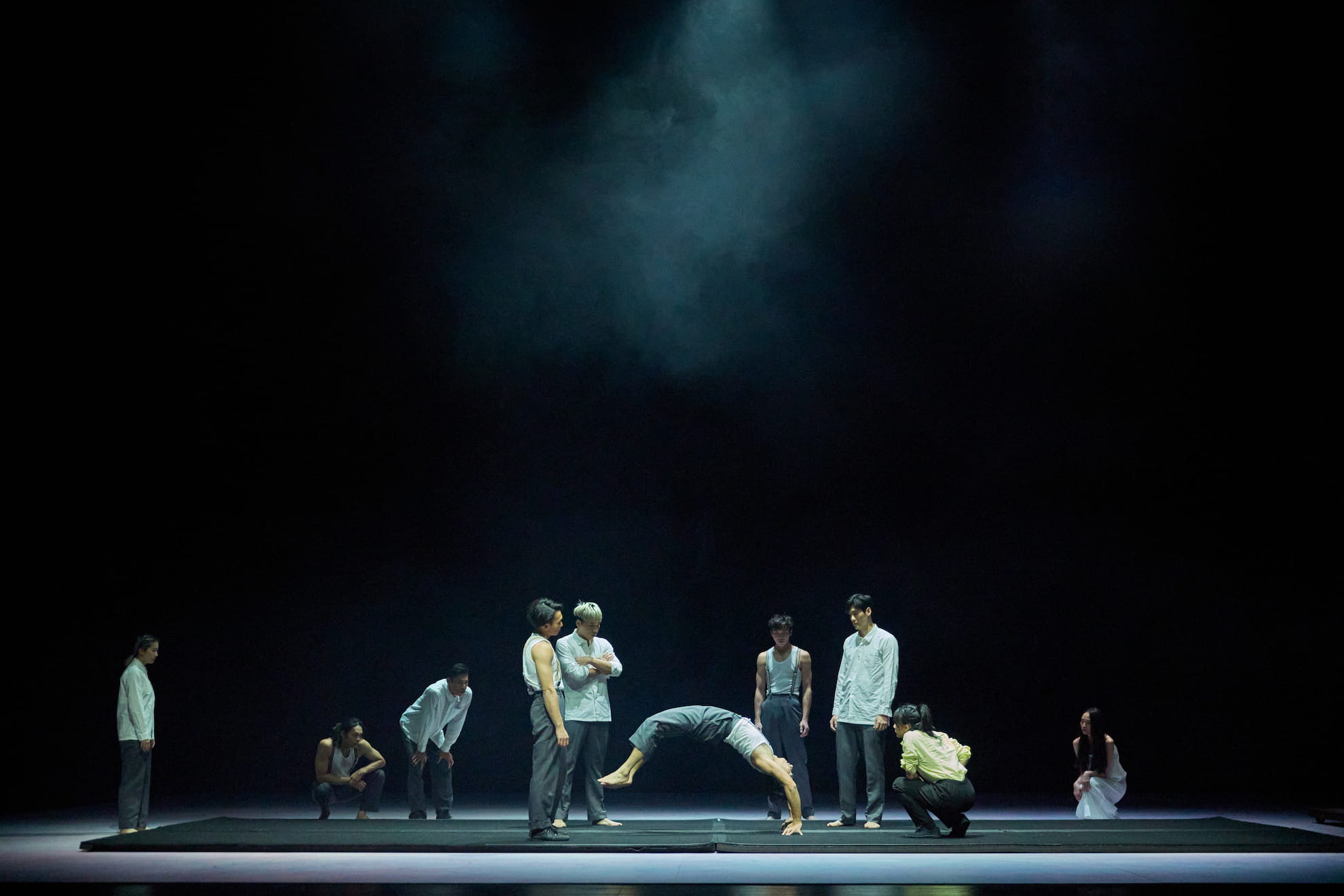

河床劇團以「意象劇團」作為代名詞,以極具視覺性美感的舞台呈現手法,在《夢與陰影》試圖接續探索潛意識與現實世界的關係。這次與FOCA福爾摩沙馬戲團的合作劇作,更是讓舞台上的身體變化出多樣的形象與隱喻,創造出有想像力的空間。觀眾的共感並不直接來自於文字與敘事,而是以更廣泛的「舞台美感」召喚觀眾的記憶與夢境。

我想指出的尖銳問題,正好來自於這次的合作對象。當我們觀看馬戲時,我們試圖看見的是他們如何與物品建立關係。他們的身體本來就具有彈性,在與物品的互動間正是一場不斷接近「完美」平衡的試驗。觀看馬戲時,觀眾的期待並不來自完成動作本身,而是在完成之前具有風險與不確定性的魔幻時刻,在那樣的情況下,我們目不轉睛、為其擔憂,才能成就出馬戲身體「不可能」的可能。這也是為什麼,馬戲無需過多的文本就能吸引到大人、小孩等多樣化的族群,由於這種共感是來自於對於身體的期待,而不是敘事。

在《夢與陰影》中,馬戲的柔軟身體在劇中的應用恰好消解了他們身體自身與物品建立關係的彈性。簡單來說,他們的身體是否服務於呈現意象,導致他們與他們手持的物品、劇場外(觀眾的視線)斷聯,成為劇場意象與連續文本的一部分。在《夢與陰影》中,本劇將馬戲身體的「不可能」化作是夢中的「可能」,並且透過他們的柔軟身體試圖仿擬與接近夢裡會出現的暴力、私密性與殘忍,然而這並沒有讓馬戲身體的特點得以在表演中被展現出來,他們手上握著的、身體接觸的物品淪為舞台上的佈景道具,而不是他們親近的好友——他們的身體沒有辦法說出自己的故事,而在劇場透過一連串的「隱喻」堆疊出共感情緒時,《夢與陰影》也沒有創造出自己的故事。他們的合作,反而矛盾的割裂了彼此與世界建立情感連結的方式,觀眾在試圖建構起對於意象的詮釋時,馬戲身體的特殊性就因此而隱沒在符號與意象中。

或許我們可以這樣提問:當代劇場與馬戲團合作時,他們需要的是馬戲還是他們的身體?若是前者,我們更需要思索的是,不同劇種與觀眾建立關係、情感連結的方式,或者是技巧(身段)對該劇種所內部產製表演的重要性,能不能夠在合作的過程中萌生出新的組裝方式,而非只是強調當代劇場的敘事性;若是後者,他們的身體若是成為了意象的一部分,我們就更應該思考馬戲動作應當如何拓展現有劇場對於言說、行動範本的預設,或許我們可以透過「日常生活」的舞蹈化開始,讓馬戲身體不再只是展演特技與「不可能」,而是具有多樣化的閱讀方式。《夢與陰影》的嘗試至關重要,然而,身在劇場的我們更應該繼續挖掘,當代劇場是否有得以與馬戲學習之處?或者說,純粹的對於身體「期待」與感官刺激是否可以成為當代劇場展演的新元素?

《夢與陰影》

演出|河床劇團、FOCA福爾摩沙馬戲團

時間|2023/04/08 19:30

地點|國家戲劇院