文 周依彣(2024年度專案評論人)

《伊南娜計畫》是劇團「Theater No Theater」的全新作品,透過跨文化的表演形式,再現蘇美爾神話中伊南娜(Inanna)祭司的故事,共計三個小時的演出,由五首史詩和三首讚美詩所組成,並以歌唱的形式展演。

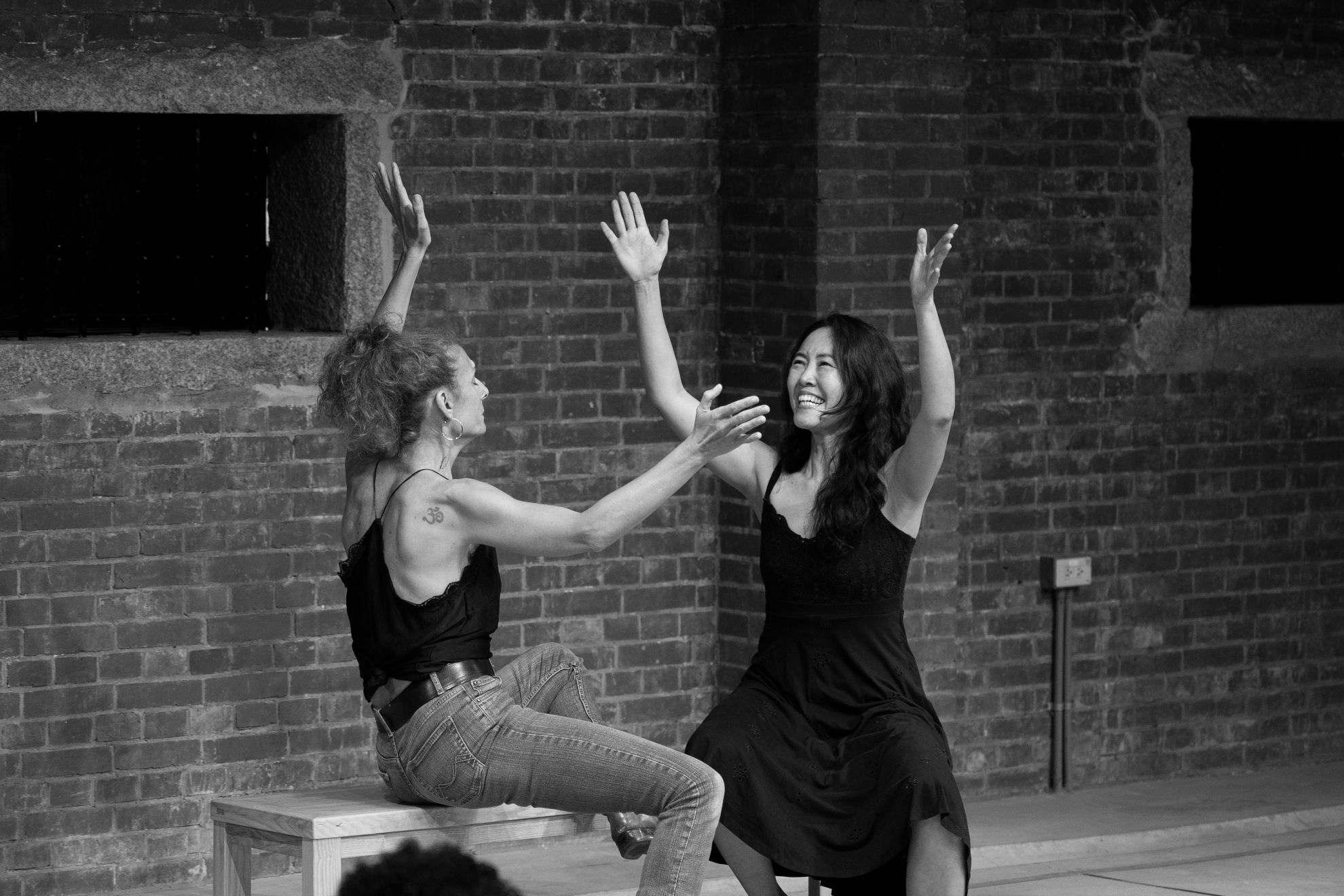

《伊南娜計畫》既使用了「計畫」二字,便隱含著戲劇帶有實驗性的特質;導演作為吟唱的引領者,在轉場間講述序言、提供解析,而另六名參演演員不僅分別來自世界不同角落(法國、美國、義大利、西班牙與韓國),更進一步將各自國家的語言、文化和歌唱傳統融入劇中,超越時空間限制、重新演繹伊南娜如何從人成神,並反思關於生命、死亡與愛的議題。

搬演這部世界上最古老的史詩,劇團無疑有著探討某種人類最深層、最源初之本質的野心;橫跨了文化、種族、時空,卻又帶有傳統色彩的表演形式,正是為了保證觀眾不會受到特定的意識形態影響,便能更直接地和觀眾對話,對現代觀念進行挑戰,撼動當代過度推崇理性的思維。

酒神精神:打破界線的集體狂歡

《伊南娜計畫》擁有跨文化、跨種族的集體創作背景,這種交織的錯綜性,明顯有著挖掘神話現代性的企圖心。藉由極具穿透力的吟唱,在觀劇過程中,觀眾彷若能夠看到希臘悲劇中「歌隊」的幻影,促使觀眾去感受、去體會,當不同的文化傳統在同一舞台上交織展演,呈現的是衝突還是融合?

哲學家尼采曾在《悲劇的誕生》(Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik)一書中提及關於阿波羅(Apollo)與戴奧尼索斯(Dionysus)兩者在戲劇藝術上的對立。前者代表了理性、秩序和個體化,追求藝術的和諧、節制;而後者則強調非理性、狂歡與融合,利用音樂、舞蹈或祭儀,打破個體的界限,讓人融入自然與群體的「原始生命力」,而《伊南娜計畫》這種多元並置的構作,便類似於酒神儀式中「混沌的和諧」之精神。

酒神消解了個體的差異,包括種族、性別或階級,是一種打破界限的集體狂歡。我認為導演在本劇中有意,用歌舞的方式讓參與者在演出過程中達到精神的統一,利用演員本身「跨文化身體」的特性,打破現代社會理性框架,而這恰恰符合尼采的批判──即認為古希臘悲劇的消亡,是基於蘇格拉底等哲人過度推崇理性,取代生命表現力的後果,被壓抑的酒神精神,也就導致戲劇淪為膚淺的形式。

生命蛻變:現代人性與遠古神話的交織

觀劇之際,我不禁思索:若我們企圖將這段踰越5000年的神話故事,投影到現代人的生命中,我們該如何觀照這些吉光片羽般的人性縮影?

伊南娜在幼發拉底河的湍流中救起一株漂流的胡盧浦(Huluppu)樹,種植於她的聖園,恍如人們在生命之河流中撿拾到某種「可能性」,並將之帶回自己的精神花園裡孕育。之後其又受英雄吉爾伽美什(Gilgameš)協助,剷除蛇與怪物,面對未知、克服混沌、取得新生;再與恩基(Enki)鬥法,竊取天命、構建文明;接著,擁有一切的她開始渴望愛情,並與牧羊人杜穆茲(Dumuzi,又稱Tammuz)展開了一場充滿激情與悲劇色彩的戀情。當伊南娜踏入冥府,她的愛與熱情幾近枯竭,卻又在失落之間找回「生」的契機,得以重返人間,彰顯出永恆的生機與循環的意象。

細細想來,這般結構似乎巧妙地呼應了現代人面臨的種種狀態:我們呱呱落地後便持續探索、追尋、成長,渴望成就與情慾,面對未知與挫敗。而我們在面對傷痛時,雖然往往陷入彷彿無底深淵般的孤寂,但人類情感中那不可預知的甜蜜與苦澀,卻又讓我們得以在低谷中脫去舊有的幻象,重新審視「愛」與「生命」的意義;一如伊南娜浴火重生,回到人間再度展現力量,我們亦能在經歷痛苦與迷失後,找到更新的自己。這份關於知識、愛情與失落的神話旅程,反映了現代人從純粹理性到情感糾結,再到面對自我蛻變的過程,讓上古神話的意義在此刻依然閃耀動人:我們皆在尋找可以扎根的「園地」,盼望把握那份微渺的機緣,最終得以塑造出與自己真正契合的道路與未來。

《伊南娜計畫》由詩歌與歌唱貫穿伊南娜的神話故事,在長達三小時的展演過程,帶給觀眾相當震撼的衝擊,讓跨文化的展演得以用多元的形式呈現。如同導演的特別設計,讓展演中心的燈也打在觀眾的頭頂上,目的就是為了讓觀眾也成為演出的一份子。將史詩、表演者與觀賞者凝聚在一起的形式,無疑使得戲劇更具生命力,讓千年前的故事激發思索當代的過度理性,使劇場再次成為一個具有批判的場域。

《伊南娜計畫》

演出|Theater No Theater

時間|2025/01/19 15:00

地點|淡水文化園區-殼牌倉庫C棟藝文展演中心