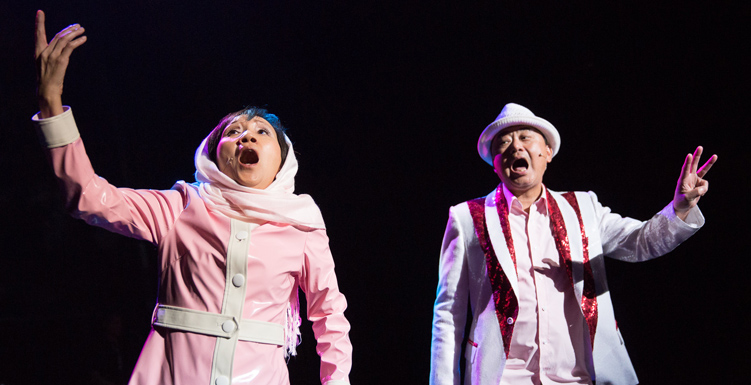

從啟幕的第一首歌曲,身著一襲全白西裝,胸前以有點廉價的亮片裝飾著,混雜著那卡西、西索米、胡撇仔和演歌氣味的舞台風格中,陳昇登場。乍看之下,《純情天婦羅》是一場陳昇個人演唱會,但深究下去,其實無論是李啟源的導演、攝影或者是陳昇的演唱與選歌,隱藏在背後最重要的創作主體其實是吳天章的美學。

隨著前舞台的軌道緩緩移動,身著水手服的青梅竹馬亮相,再到第三首歌,伴隨著深夜於捷運站買賣假牙的主線故事登場──一位名叫天婦羅的中年男子和一位年輕的女子進入咖啡店,天婦羅開始說起關於這些假牙,和這些假牙的主人愛情故事。至此,吳天章的符號陸續登場:其童年時經歷越戰,港邊象徵著自由的水手服;以往用來布置邊框的假花、燈泡不再只是圖像的「邊框」,而改以「主體」之姿登場;而諧擬自《戀戀風塵》電影海報的〈戀戀紅塵〉、大家「眼」熟能詳的〈永協同心〉畫作陸續投影成為背景;其餘物件包含紅色領結、木馬、早期菸盒上的印刷廣告畫、誇張的白色底妝、艷麗的腮紅和各式各樣的以假亂真的扮裝。事實上,創作者於舞台上選用的諸多元素也仍是「仿古」的,但這種仿古中卻幾乎不曾透露出「懷古」的意念,而是透過仿古的過程(如重新拍攝老照片之後,刻意改變照片中人物的動作)使觀者產生突兀與謬誤之感,進而削減攝影「永保青春」、「永保過往」的迷思。

就這樣,吳天章移花接木與超現實的趣味充斥滿台,微妙的卻是,其錯置與詭譎的風格和陳昇一身的「台客」味不謀而合。而以往常以黑白照片染色的複合媒材使用,也配合舞台的呈現,調整成透過現場燈光來替黑白影片「上色」;再輔以舞台上兩條軌道的設計,導演安排三位女子或立、或坐的在軌道上呈現「靜止」,僅透過軌道的移動來產生移動,失去自主動能的演員因而彷彿一幅幅畫作,在舞台上成為符號。

而不可諱言,全劇指標性的「假牙」與「天婦羅」相對於前述相對隱晦的隱喻中,展現了更明確的意義。「假牙」首先成為全劇最繽紛的符號,其一,如台詞所提示的「舌頭會說謊,牙齒不會」,假牙本身就是一種真/假之間的辯證,是一種「擬真」與「取代」的存在,為了達成某些功能而發明了「假牙」,而假牙之所以存在,正是因為「真」已經被破壞、已經不再存在。其二,假牙取代了以往吳天章畫作中的假花,如〈戀戀紅塵〉中,以假花和領結遮取代照片中男女主角的眼睛,《純情天婦羅》中的投影大量使用假牙粗糙而直接地放置於人物照片之上,這種粗糙明確地來自於創作者對於「錯置」的強烈要求,透過這樣看似「劣質」的手法,凸顯台灣文化中的替代性、暫時性與混雜性。而名為「天婦羅」的男主角,源自日本外來語的「天婦羅」與轉譯到台灣產生的「甜不辣」,相似的基因與不相似的食用方式,也強化了上述台灣文化特性的功能,天婦羅與假牙基本定調了整齣戲在創作面上的意圖,呈現了台灣在中/日/台/美/西方等文化中多元而混雜的狀態。

此外,「歌曲安排」也絕對是全戲看似不加著墨,實則靈光乍現的關鍵,以〈福爾摩沙〉一曲開場明確點出的本土意識,再加上兩首深具底蘊的電影配樂歌曲,《無言的山丘》中的〈無緣的命運〉,從電影中關心底層勞工壓迫、面對殖民暴力的控訴,連結劇中無法圓滿的愛情;及《少年吔,安啦》中的〈夢中人〉,轉化電影中的幫派、暴力乃至毒品,成為劇中與大哥女人的一段畏懼不敢愛的情緒,儘管沒有明說,但這兩首歌都不只是陳昇的演唱或者歌詞所描述的那些,因為曾是「電影配樂」的身分,這兩首歌確實帶出了關於兩部電影厚實的關懷。再者,全劇以台語作為主聲道,偶爾穿插客語及國語的安排,也明示、暗示著「台客」風味的悲戚與生命歷程。

儘管近年「台客」一詞的意涵已慢慢地從極為負面、不入流次文化概念,逐漸翻轉成具備土地情懷的身分認同,因而不再需要替台客「正名」什麼,不過,在《純情天婦羅》舞台上發揚光大的兩位「台客」代表,仍微微透著替弱勢/非主流文化發聲的企圖,而這「弱勢文化」則更廣大的承載了討海人、工人、農民乃至每一個因為城市建設而受害的人們。只不過,全劇或因為編導不願意說的太多,或因為陳昇演唱作為表演主體的強烈個人風格,而相對弱化眾多符號和故事的發言空間,點到為止的「台灣命運」透過天婦羅大叔的愛情故事觸及了異化、懷舊、反叛等議題,但能夠傳達的多深,也許就要看看觀眾想要看得多深了。

《純情天婦羅》

演出|陳昇 × 吳天章 × 李啓源

時間|2014/08/02 14:30

地點|台北市中山堂中正廳