文 鄧雯馨(國立臺灣師範大學美術系美學、媒體藝術與藝術史博士生)

由「滅劇場黯黑舞蹈團」所策劃的「臺港舞踏文化祭-妖獸都市」,2023年6月10日於十方音樂劇場展開,五組的舞踏交流演出,為臺港舞踏者提供發揮創意及展現自我的平台。策劃人胡嘉老師於國際間及臺灣表演平台致力推廣舞踏,並鼓勵新生代舞者勇於呈現真實的自我,挑戰創新的舞踏精神。「臺港舞踏文化祭」以《妖獸都市》為副標題,不禁令人聯想到去年(2022)於台灣上映的《妖獸都市1987劇場版》。那是一部情色主義的獵奇科幻劇場版動畫,由擅長暴力美學詮釋的川尻善昭執導,改編自菊地秀行的小說。劇情描述人魔共存的世界,為避免一切的失序,兩位人界護衛收到任務,保衛魔界與人界協定。而真人版的《妖獸都市》為1992年上映,由香港導演徐克監製、導演麥大傑,黎明、張學友、李嘉欣主演,是一部充滿暗黑魔幻成分的香港B級片電影。2023年「臺港舞踏文化祭」以此為副標,帶領觀眾進入獨特的舞踏世界,探索都市暗黑面,以舞踏展現陰影下的人權。

上半場開場舞作《害》,由黃絃詠、吳梓榕雙人舞展開,伴隨音樂家張康德的單音敲擊聲,敲開了凝結的空氣,雙人舞踏縱慾沈淪的糾纏斡流,是扭曲詭譎的連體。葉政瑋激瘦細長的身軀謹小慎微的踏入,緊急出口的綠色燈光渲染

肌膚,是枯樹盤繞青綠的苔蘚。樹靈伸入雙人糾纏的結界,與之渾沌狀態形成強烈的對比,高大卻又輕盈的孤樹下,是腐壞自溺於糾纏的戀人。音樂家張康德撥弄琴弦,樂符輕撫腐壞的靈魂,雙人緊緊抱住了枯樹,像找到了唯一的救贖,隔開兩人的糾結。第二組演出由郭心蘋(大提琴)引領舞踏新人陳楓、許雯鈞的《共生破》,白色的大型塑膠袋封印了他倆的靈魂,禁錮於白色的迷霧,試圖衝破雲霧;亦是母體胎盤中的雙生兒,努力的伸出手、腳;也是毛蟲不急於破繭而出,以身體的激烈、痛苦、緩慢的享受蟲蛹「完全變態」的羽化過程。

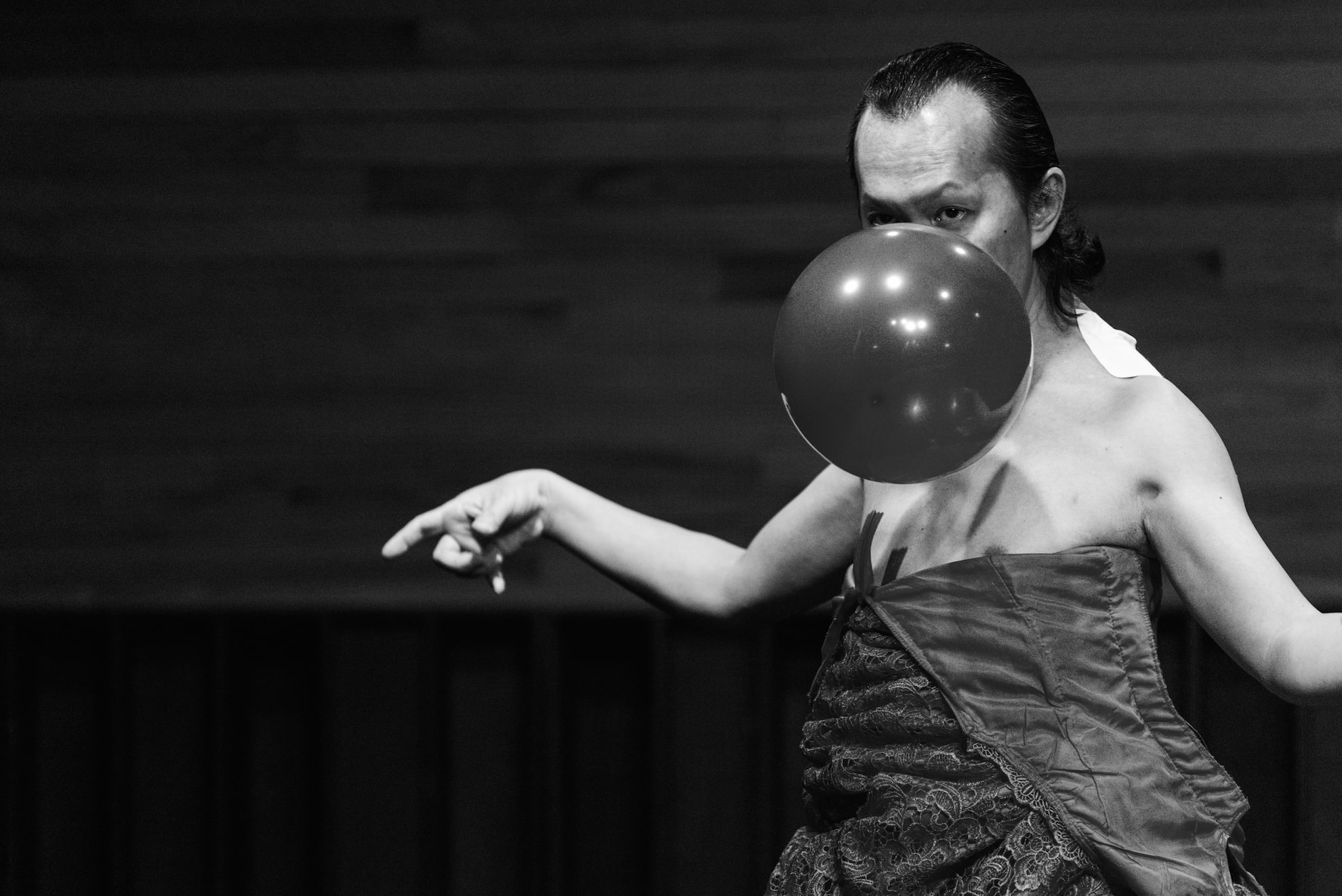

失落的神廟(滅劇場提供/克勞德・霍弗 Claude Hofer〔瑞士〕)

下半場開場是多元創作跨領域藝術家野村祐(Yu Nomura)的《巫山神女》,野村祐多年從事舞踏妝容、肢體開發教學,擅長以巫女妝容融入其藝術張力的表演形式。舞踏中詮釋神女曼妙的神姿,將傳說故事情境納入表演。大倉摩矢子(Mayako Okura)《原風景》,倘若以「太空漫遊」不足以形容她的舞作。她漂浮的身軀凝聚暗物質(Dark Matter),引力牽引身軀,空氣聲響畫過星辰,太空粒子進行了一場星際迷航,意象的表達是大倉摩矢子成熟的舞踏展現。壓軸演出的是這次「台港舞踏文化祭-妖獸都市」的臺港共製演出,由香港舞踏舞者梁偉傑(Grad)與臺灣舞踏舞者黃國瑞(Sherwin Chimera)所合作的《失落的神廟》,作品以黃國瑞的作品為開始,香港舞踏舞者梁偉傑介入,碰撞且創造《失落的神廟》,臺灣音樂家黃泰元(Tiger Huang)以吟唱聲、小提琴等配樂。舞作中反映出香港時代下的政治命運與革命運動中,人民無聲的吶喊,嘶聲裂肺的失語症狀,奮力投石的壯烈、吹彈可破的政治假象,舞作雕塑暗黑勢力中人民的的反抗縮影。

「舞踏為二次大戰下的產物,時至今日。為何舞踏?」,這是演後座談所展開的討論。台灣新生代舞踏《害》、囚禁於塑膠裝置的掙脫者《共生破》、一位傳說中的豔麗女神仍然渴望愛情《巫山女神》、宇宙闇物質的抗引力《原風景》、臺港共製《失落的神廟》表達政治的客體,反應人民的反擊與生存。加拿大哲學家麥克魯漢曾提出「媒介即是訊息(The medium is the message)」,人們理解訊息受到媒介的影響,而表演者透過作品傳達感知、傳達訊息,以純粹的身體、舞蹈、乾淨的舞台,簡潔又賦予張力的意象,由舞踏者的引領,觀眾進入意識元宇宙。傳達意念,不需要仰賴科技產物的輔助,仍可生成異次元的維度。人類內心的妖獸在壓抑中釋放,在都市中生存,「台港舞踏文化祭-妖獸都市」釋放心中禁錮的獸,有獸性也充滿人性,人性的妖魔,來自外界不公平的對待,所以成妖為獸的都市詭譎預言。

《「臺港舞踏文化祭-妖獸都市」》

演出|滅劇場

時間|2023/06/10 18:00

地點|十方音樂劇場