文 吳岳霖(2024年度駐站評論人)

《劍邪啟示錄》是個矛盾的作品——矛盾在於,面對傳統框架的「破」與「不破」。

傳統劇團與現代劇場合作,本就是種跨界、或破格,特別是對布袋戲而言。但是,跨與破在近幾年其實已成常態、或必須,已有不少劇團嘗試跨出本有的演出場域,如真快樂掌中劇團、臺北木偶劇團、不貳偶劇、長義閣掌中劇團、義興閣掌中劇團等——於是,所謂的「人偶同台」已是布袋戲於劇場演出常有的發展方法。

真雲林閣掌中劇團在《劍邪啟示錄》之前亦曾如此嘗試,像是前作《千年幻戀》(2022)、或是主演李京曄參與阮劇團製作《釣蝦場的十日談》(2022)等,而《劍邪啟示錄》看似「返回傳統」,也就是回到布袋戲的戲台佈景裡,卻又設計成高度頗高、且有六格的佈景,讓戲偶在不同框格間表演;同時,作品看似劍俠戲,又以干將莫邪的傳說故事為基礎,加入「戀物癖」等現代解讀,脫離常見的情節框架。

既是「破」,又好像「不破」,《劍邪啟示錄》是種選擇嗎?還是遊走在此之間的矛盾,又是另一種選擇?

仍在框格內的「內在爆炸」

從形式來說,我認為《劍邪啟示錄》的破框更多的是種「內部爆炸」,包含改變操偶師的表演習慣、傳統劇團編寫劇本的方法等,至於顯現在外部的,就如同整體演出型態,仍是在戲台佈景/布袋戲的框格裡面找尋可突破的縫隙。

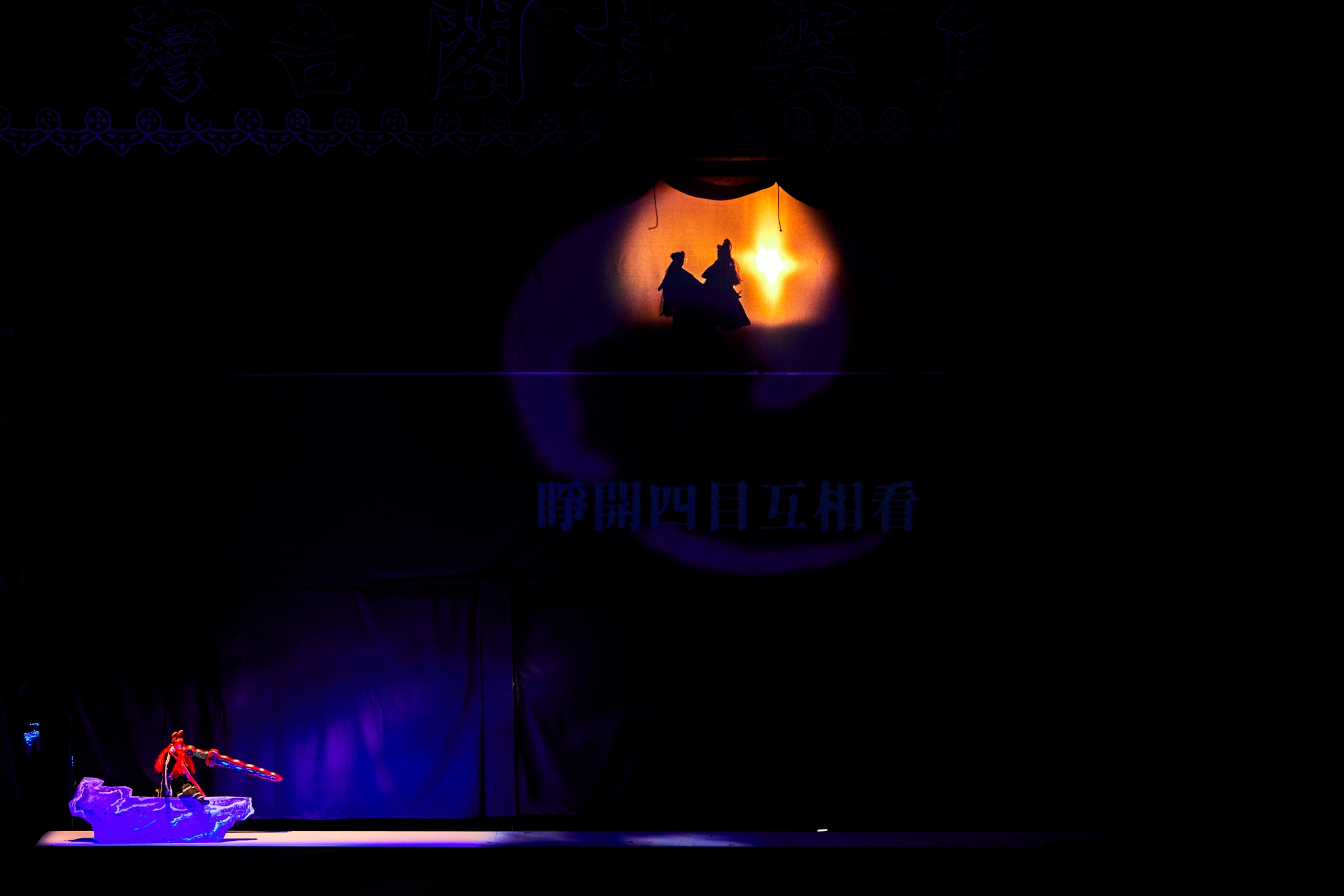

舉例來說,以往常採取的人偶同台,確實有效地打開了戲台,並將現代劇場的空間、燈光等設計理念納入布袋戲演出中;同時,戲偶的移動也加入更多的前後關係。但是《劍邪啟示錄》其實回到了平移、左右移動的方式,再因戲台佈景的六格(上三格、下三格)設計,開啟了過往布袋戲不大會採取的上下移動關係。

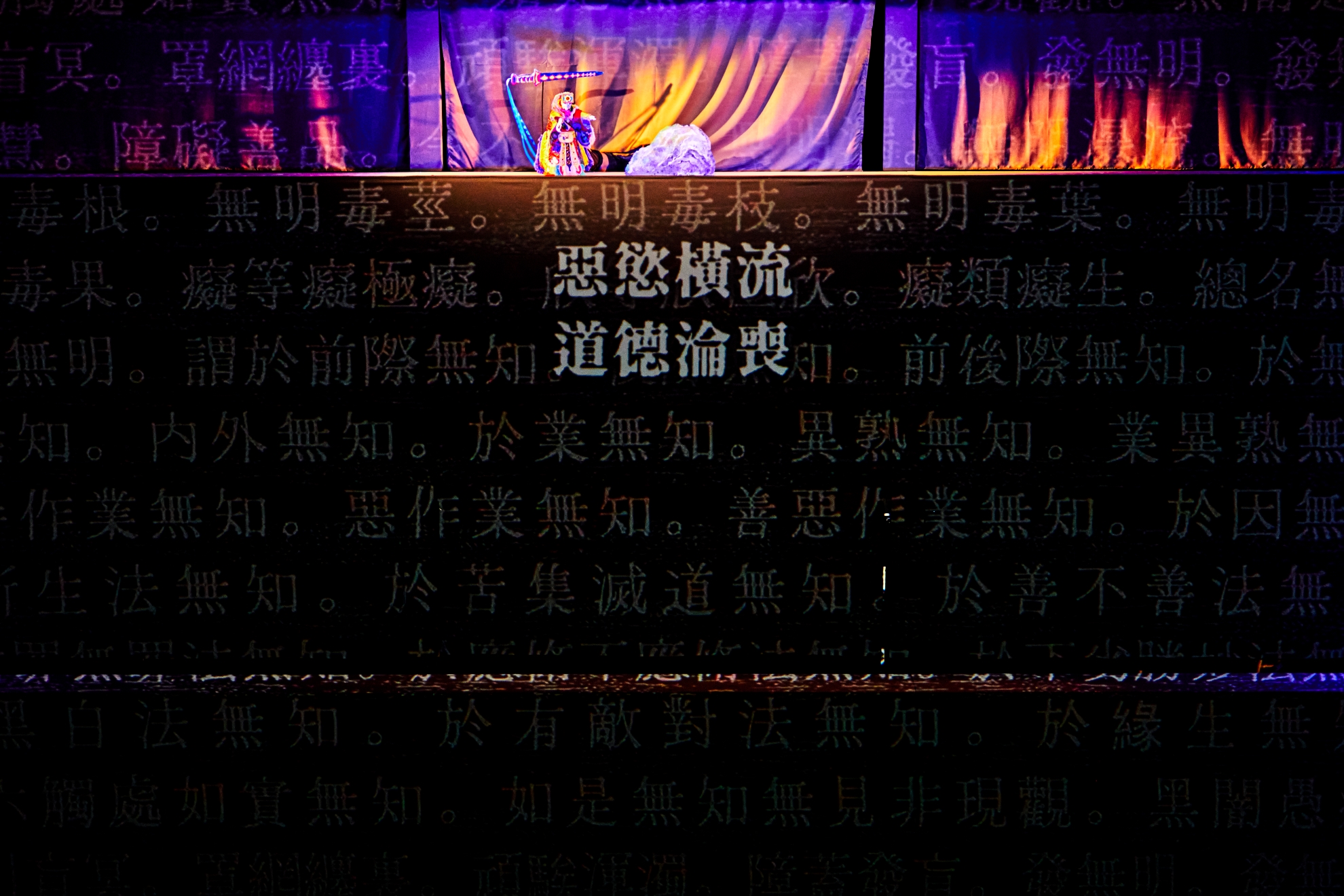

導演陳昶旭將這樣的上下移動關係,多用來表現「情節的並置」與「畫面的擴寬與整合」。藉由「情節的並置」梳理劇情線,調解鋪陳、或消化劇本內容;而「畫面的擴寬與整合」特別可見於劇中楚王宮殿的場景,將中央區的上下兩格接合,與影像搭配來呈現超出原有尺寸的畫面規格。

劍邪啟示錄(真雲林閣掌中劇團提供/攝影林筱倩)

這不僅改變了操偶師的運行方式,同時也調動了觀眾的觀看狀態——像是在演出間,我更在意的是操偶師怎麼在佈景後方移動,以及同一隻戲偶是否有複製品,利於操偶師於演出間調動。不過,對觀眾影響較大的是,過去布袋戲演出由於戲偶大小,越前排可能是越好的位置,但由於《劍邪啟示錄》的舞台設計,導致觀眾席中後方可能才享有絕佳視角。

另一方面,《劍邪啟示錄》最令人驚喜(也可能是驚嚇)的是不少口白跨越了「普遍級」,先是楚后因思念楚王觸發性慾,邊說著「這寂寞難耐如何解,我體內好像火燒一樣,好燙⋯⋯好癢⋯⋯」,邊與鐵柱(鐵柱以布條表現,比較難被認知為鐵柱)摩擦;更為強烈的是,赤(干將與莫邪的女兒)跟楚王捧著各自的干將劍與莫邪劍愛撫,陸續出現「進入我的身體/生命」、「充滿我的靈魂,征服我」等親暱話語,如對著自己的父親與妻子,既是戀物,亦是戀父/人。【1】

相較於早期布袋戲更為腥羶色的內容,這些口白確實經過一定程度的文雅化與功能化;但相較於人戲因表情、姿態等所產生的情色感,戲偶與道具間的摩擦既可以更誇張,又更有曖昧性,甚至進一步體現「戀物」的詮釋——而戲偶與道具也都是「物」,甚至刻意混肴了人與物的差異。其他像是「掉頭」等橋段,都因戲偶的操作方式,產生與人戲截然不同的效果。

拆解矛盾的多重執念

相較於口白的語不驚人死不休,《劍邪啟示錄》的整體情節發展其實是比較「平」的,這些掌握戀物主題而生成的詞彙僅是劇中突然激起的小曲線。

如果說,《劍邪啟示錄》將整體表演形式收回框格內,情節也被放入另一個框格裡頭,也就是全劇用以穿針引線的人物「道逢客」,在類似說書人的身分下達到全劇的頭尾呼應,又於事件看似解決時揭開自己的真實身分——他是由鑄劍大師歐冶子(干將的師父、莫邪的父親)當時被砍下的一隻手臂所化成。整個故事的始作俑者是道逢客,亦是歐冶子,更是從個人到眾人投擲到彼此身上的執念。

歐冶子與他的手臂,濃烈地縛著鑄劍未成的執念,對於追求極致的物、也面對畏懼失敗的心,因此將情節內容強調的「戀物」與全劇開場便點名的「執念」(開場字幕打上:「執」,捕罪人也/「念」,常思也)這兩個主題融為一體。

劍邪啟示錄(真雲林閣掌中劇團提供/攝影林筱倩)

另外則是佈景前方所放置的石頭道具,在開場時插滿刀劍,謝幕前則改換為槍砲,既為呼應、亦是延伸,將故事內容的古代延展到現代,也從「戀物」與「執念」再帶出「反戰」思維,並接合互為表裡的因果連結——戰爭的背後,會否就是過多的執念以及對於某種「物」的愛戀?

梳理至此,大致可認為《劍邪啟示錄》這些看似破除框格的形式與情節,都先被穩固地收在各自的另一種框格內,最後又被一同收進了這個六格的大佈景裡頭。於是,原本比較單線、或平緩的情節架構,在導演運用上、下兩條空間帶的操作下,能夠立體化。空間搭配情節後,產生時空的堆疊與跳接。

反過來說,可以更曲折的情節發展,是因為六格佈景調度的複雜性而被捨棄嗎?這個故事本就是為了服務這個六格佈景所寫?更進一步追問,多數情節、或是形式被拆解成上下關係後,真的都是原本戲台不能處理的內容嗎?從「面對『破』與『不破』」再到「特意收納到六格佈景」的矛盾,倒也構成了《劍邪啟示錄》在這六格之外的辯證空間。

這種評論人對於觀看、拆解等面向的「執念」,操偶師對於戲偶、戲台等技藝的「執念」,現代劇場工作者對於劇場舞台、形式等追求的「執念」,其實都是我們在共同戀著這種物——劇場,或許正是《劍邪啟示錄》劇中曖昧語言之外所無法清楚言說、卻又如枕邊話語纏綿的部分。

注解

1、本劇所描述的鑄劍方法為「鑄造寶劍,唯有精石。若無精石,以身投爐」,也就是以生命祭劍(而劇中劍名皆為以身投爐之人)。莫邪劍的特別之處在於,其素材為楚后與鐵柱摩擦後懷孕、然後難產生下的「金鐵丸」(代表楚后對楚王的思念),再加上莫邪以生命祭劍;故,對干將而言,莫邪劍為其妻莫邪,但對楚王而言則是楚后。這類對劍的投射,與劍的素材有關,但更多來自人自身的定義與依戀。

《劍邪啟示錄》

演出|真雲林閣掌中劇團

時間|2023/04/19 19:30

地點|臺灣戲曲中心小表演廳