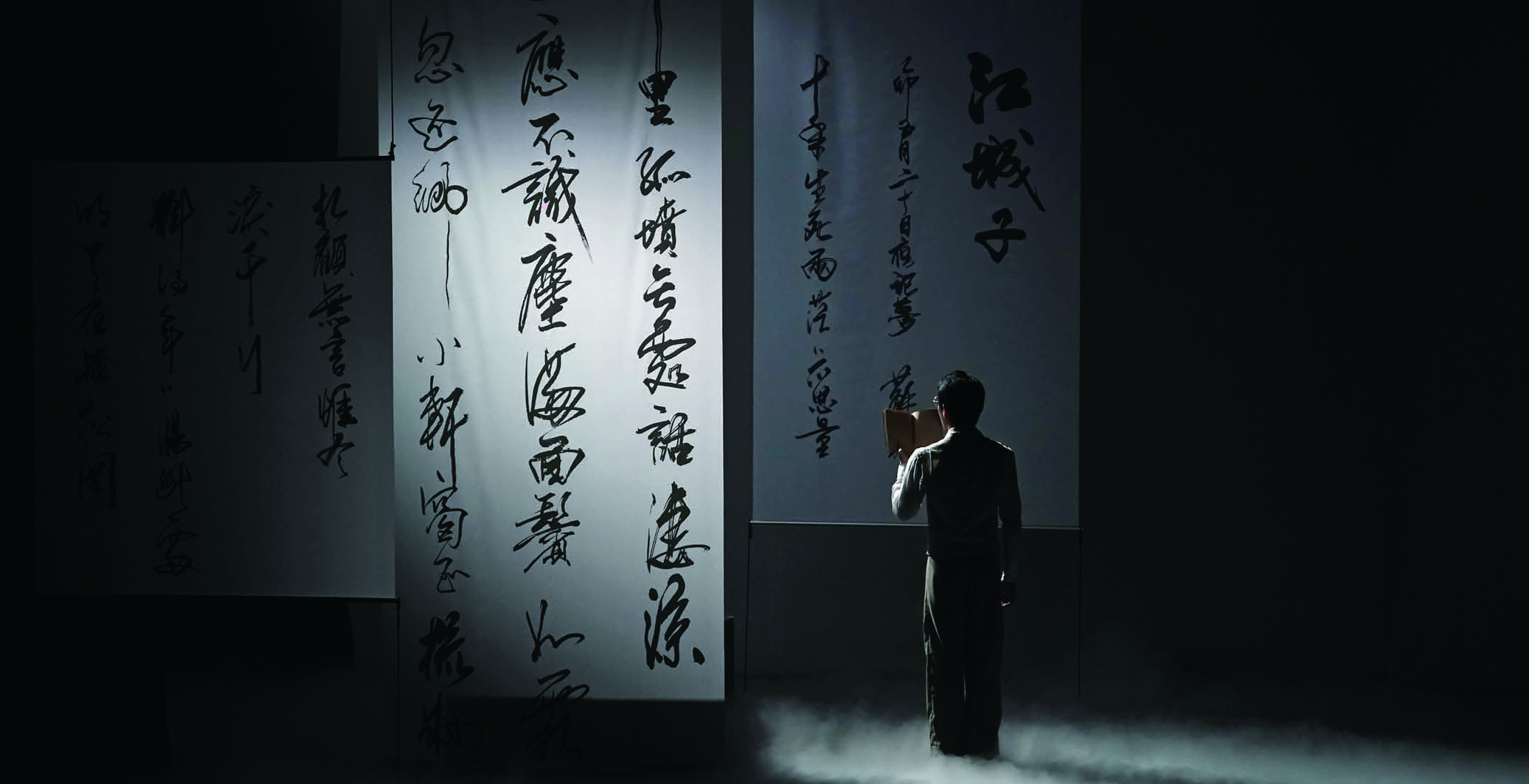

戲曲劇場是青年編導楊儒强一直以來提倡的概念,然而近年來楊儒強於相關形制的作品多擔任編劇的角色,較著名的作品有2016年的戲曲劇場《湯谷龍陽》以及2018年的新編京劇《琵琶行》及《越人歌》,2019大稻埕戲苑青年戲曲藝術節邀請楊儒强擔任編導,新製首演取材自蘇軾經典宋詞《江城子》的戲曲劇場,經過了多次的試驗加上親自導演,此次的演出,他如何將經典詩詞轉化成一個九十分鐘的現代劇場並融入戲曲元素,著實令人期待。

這次的作品仍貫徹了楊儒强的一直以來的創作風格:新舊連結、性別議題、情感慾望、跨界融合。被蘇軾創作於約西元1075年的〈江城子〉,是他悼念亡妻陰陽兩隔十年,但由於在密州任職,墳墓乃在千里之外的眉山,故作此詩以排遣思念,然而楊儒强卻將此劇的背景設定在民國時期,故事內容則是女主角徐詩慧(陳敬萱飾)喪夫之後,前往中國尋找丈夫王威凱(林璟辰飾)前往上海兩次卻遍尋不著的恩人胡志鴻(徐挺芳飾),只為尋一個「他到底有沒有愛過我?」的答案。一首古人思念亡妻的詩作,是如何被創作成一個現代的三角關係?其手法我想來自於對於古詩的刻意「誤讀」,然而這樣的誤讀卻不是隨意的,而是創作者本身對於人類情感相通的敏銳度,因為有著相似的情感,而能夠去跨越時空、跨越性別、跨越語言,進而能將古詩詞轉化精煉成一個動人的故事。例如之前的《越人歌》,也是將《說苑》中的同名民歌,結合席慕蓉現代詩〈一棵開花的樹〉,去提煉出狐妖死後幻化成一株不斷落花的白梅,靜靜在原地守候的深情意象。對於詩詞的解構並再建構,除了可見創作者的文學涵養,也增加了作品的厚度。

此次演出的唱曲除了國光劇團演員徐挺芳所演出的經典戲曲《林沖夜奔》,以及新編的京劇唱段,楊儒强還創作了四首流行風格的歌曲,由陳敬萱演唱。對於這些不同類型歌曲的安排,其實創作者已經能運用自如,然而卻有音樂風格各自分立的情形出現,並無將音樂素材適當的融合或銜接。例如在〈一甲子的思念〉中,採取了流行與戲曲交替的手法,但卻是將原本的音樂暫停,等戲曲唱完之後再開始音樂,這樣的切斷似乎有些突兀,能否在作曲時也將戲曲唱腔考慮進去,而戲曲唱腔的旋律也根據樂曲的和聲做些許調整,或許能進而融合並達到音樂種類層面上的跨界。但是,導演本身選擇的手法也有其優點,在音樂上能保持其原貌,而不在嘗試跨界時丟失了傳統,是個稍嫌謹慎的作法。至於配樂的部分,除了音樂本身譜寫得渲染力很強以外,編制也很特別,主要是琵琶與吉他,一中一西的彈撥樂器,音色有異,在編配時也需特別小心,才不會壞了層次互相干擾,音樂設計者所譜寫的樂曲,使兩個樂器各自有表現的空間,而合奏時又能配合得恰如其分。

融入現代舞也是此次一個跨界的重點,然而將現代舞結合音樂或戲劇早已經不是新鮮事,整體而言,舞者給了我一種不斷用動作填滿拍子的感覺,不但舞蹈的表達力薄弱,過多的動作甚至造成觀演上的些許干擾,另外這次的演出中並無傳統戲曲中的武打戲,在詮釋軍人或營造戰爭場面的時候,科班舞者的肢體質感太過柔美纖細。或許在思考肢體運用的時候,能嘗試不僅僅將語彙限制在現代舞的範疇上,而能融入肢體劇場的概念,並且適時邀請演員加入,去創造出更多用肢體說故事的方式,方能增強敘事感以及可看性。僅管如此,仍然有編得很好的部分,在〈初夜〉中舞者裸露著身軀,運用著繾綣柔軟的肢體質感,慢慢從地上長成了男體的慾望之樹,最後胡志鴻繞著這棵樹不斷的翻旋子,運用這亟需運用腰力的動作,暗喻著他的慾望,再搭配上徐詩慧緩緩唱出自己與王威凱的性事。這樣的手法,同時並且清楚的處理了每個角色的慾望,以及徐詩慧在這段關係的處境,甚是高妙。

整體而言,楊儒强所編導的《江城子》不論是在詞句的書寫、故事的完整性以及角色的刻畫上都有出色的表現,特別是年老的徐詩慧跟胡志鴻的相遇與結尾,所寫的臺詞與唱曲皆非常細膩,而演員陳敬萱與徐挺芳也表現得十分亮眼。兩個人在唱的時候,對於聲音表情的控制十分細緻,演的部分兩位演員對於臺詞的節奏掌握得很恰當,扮演長者時所使用的腔調也很準確,情緒的拋接與詮釋皆清晰。兩位演得最好的段落分別是當徐詩慧問到:「他到底有沒有愛過我?」時的內歛激動卻語帶哽咽,以及胡志鴻最後悲慟不已,結合京劇程式化的演法,卻非常令人動容,將傳統戲曲的表演手法又更提升了一個層次。然而在音樂與舞蹈的跨界運用上,或許還有更多能嘗試與發揮的空間。

《江城子》

演出|楊儒強編導

時間|2019/03/09 19:30

地點|大稻埕戲苑