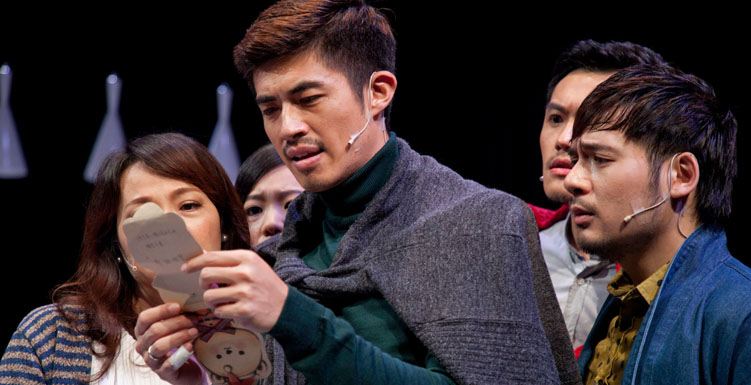

可襄(姚坤君 飾)、適存(梁正群 飾)、哲翔(高華麗 飾)、台生(洪健藏 飾)、如倩(張棉棉 飾)五人在平安夜裡齊聚一堂,慶祝可襄與適存的孩子仔仔的生日。這是一個發生在同婚法案通過的未來的故事,眾人在笑鬧言談間,吐露他們對未來家庭的期許,然而通往美好想像的康莊大道卻不盡人意地充滿阻礙;如倩申請領養孩子一再遭拒、哲翔和台生備妥了領養小孩的文件,但哲翔想要的卻是由他倆基因結合下誕生的孩子、可襄想再生一個孩子,她埋怨丈夫適存的精子不夠力,而她也年紀不小了。聚會的氛圍愈顯尷尬,大家都在打擦邊球,他們小心翼翼地避免觸碰到這裡的禁忌:這場生日會缺席的壽星。

即便可襄在宴會開始前便將仔仔的玩具衣物收拾乾淨,但在舞台布景裡我們依然可以看見,飄浮在眾人頭上、裝滿塑膠彩球的嬰兒床,以及包圍他們那掛在四處、五顏六色扮著鬼臉的膠球,在在暗示了,仔仔的幽靈仍在這個空間徘徊,其中糾纏最深的是可襄。可襄聽見外頭,不知道誰們唱著《平安夜》(Silent Night),她兀自走向窗邊以便更仔細的傾聽,追憶仔仔在世的情景。有一回她在仔仔的嬰兒床裡倒滿塑膠彩球,她說,儘管只是很便宜就能弄來一大包的玩具彩球,仔仔卻很開心。大家陷入沉默,共同承擔可襄的哀傷。這個靜默很快被打斷,一個陌生男人(梁允睿 飾)闖進宴會,他是這場宴會缺席的主角,仔仔,但還不只如此——他是所有人想像裡最完美的孩子。但做為未來的孩子,在場只有一組人能夠生下他。丟下一顆震撼彈,「一場與魔鬼交易的生子競賽」【1】就這麼開始了。

相比2015年的版本,《想像的孩子新生版》幾乎重改了整個敘事,架構變得更為古典,由序場意外訪客的到來拉開帷幕。同時,加入倒數計時的機制——既然孩子來自未來,倘若他們不依著這個路線走,他也理所當然會消失了——,為眾人瘋狂荒謬的舉動添加更多說服力。取名「新生版」更帶了點惡趣味的成分在,孩子不再只出現於眾人的想像,而是以一個真實存在的形體「重生」。

孩子遊走於場上依不同光區與空間調度切分的幾個場景中,串聯起因他的出現而分崩離析的各個角色,節奏簡明輕快。他既是可襄的「仔仔」,又是哲翔的「嘟嘟」,也是如倩的「小乖」,他們各自背負的苦痛與阻礙在孩子面前都一消而散,這是最棒的聖誕禮物,而他們願意不顧一切讓這個未來成真。適存和台生看著三人的瘋狂行徑,只是嗤之以鼻,未加以阻止。乃至三人的計畫A失敗、轉往更瘋狂的計畫B的時候也是如此,他們不主動參與,只是被動的靜觀一切。對適存而言,他當然知道孩子對可襄的意義,也認可孩子的存在,但愧疚讓他選擇成為旁觀者。他害怕面對孩子,因為孩子代表的是適存無法彌補的罪孽,這個禁忌讓適存選擇逃避,他用堅實理性包裝自己的懦弱,不願面對,卻也違背了最初對可襄許下的承諾,放任她繼續回首過去,自生自滅。

劇中所有人都在逃避,他們將自己困在死胡同、無路可出,唯一希望放在一個期許的美好未來上,又無所作為。看似極力要實行計畫的可襄等三人也是這般,計畫B到底也失敗了,或許他們從來也不想真正實行它,只想將問題丟在那個即將出世的孩子身上,好像各自的苦惱就解決了。用台生的話來說,這孩子就只是「產品」,乘載大人對他的期許,按照計畫出產,完成他們未竟的缺憾。

如果孩子有些反抗的意識在,也許早該流浪到肯辛頓公園和彼得潘作伴去了,但他仍盡身為孩子的義務,成為父母想像的孩子。理由很簡單,我想他只想要讓父母們開心便足夠了,如果洗杯子洗碗盤能讓父母開心,孩子就去做,如果父母們想要一個想像的孩子,孩子便幫助他們完成。最後主動阻止計畫B的也是孩子,只因他發現,在這個過程裡,他的父母們並未如他們原初想像的這麼開心。計畫失敗了,孩子隨時會消失,但他意識到要讓父母們步回軌道,他勢必要離開,做他們最後一次的乖孩子,即使其代價是死亡。新生版有些缺憾,讓孩子自幻影升格成真實存在的人物,卻只是依著與父母們的對話模模糊糊地堆砌起這個角色的形象,他沒有自己的話可說。他太高貴無私,以至於看起來完全不像真實的人物。也許他是天使,在聖誕夜這天被派遣降臨,自我犧牲以拯救他愛的父母們。

新生版刪去了大團圓的結局,焦點由家庭(群集)轉向個人。孩子離開後,被打散的個體,該如何再與彼此重新建立連結,是他們各自要承受和面對的。「一切安排只有上帝知道。」台生說,那是在他見證了孩子帶來的奇蹟、另他們重拾愛的意義後的總結。只要秉著愛,離散的人們又會再次聚合。

「我的終點到了,要在這裡下車。」孩子在與可襄離別時這麼說。「但是我會在終點等妳。」大把塑膠彩球淹沒在場上,孩子的降臨讓現實變為大人的球池,球池裡你無憂無慮,這裡只有孩童時期的美夢,好像一切夢想都會實現,一個關於想像的孩子的春秋大夢。在結局,可襄與孩子最後一次玩耍,說著屬於他們自己的語言。然後,他們玩最後一次的鬼抓人遊戲。「97、」孩子閉上眼,「98、99、100……」孩子往後倒,可襄抱住他。塑膠彩球自嬰兒床傾洩而下,落在兩人身上。舞台燈暗,美夢結束,該醒了,該從球池出來了。

註釋

1、本劇標語。

《想像的孩子—新生版》

演出|動見体劇團

時間|2017/04/22 19:30

地點|臺南文化中心原生劇場