文 蘇恆毅(南華大學文學系助理教授)

今日的傳統藝能為延續傳承,於是透過創作與議題的現代化,創造出新的作品,以引領觀看者對進入傳統藝能的大門,本質上仍是傳統藝能的欣賞角度。但若是直接從現代的角度來看傳統藝能究竟會發生什麼事情?而從不同的角度將傳統藝能的要素融入不同的表演藝術中,又會創作出什麼樣的作品?《春天.分子.社會學》就是從舞蹈肢體的角度,重新觀看傳統藝能內在的生命,以及隱藏在其後的可能能量。

陳祈安的〈那雙〉是以傳統京劇《拾玉鐲》為根本的創作,在京劇中是花旦的蹺功戲,是以做工呈現青春少女明媚嬌俏的模樣。在〈那雙〉裡一上場,先是舞者緩步走向板凳,而後鬆開蹺布卸蹺,似是以舞者或演員之姿表示一場演出的結束,但實際上則是在下一個畫面中開始《拾玉鐲》開門趕雞與捻線一段,做表生動靈巧,可見對花旦戲的琢磨。

演出以《拾玉鐲》為中心,卻在演出中不時切換燈光,舞者隨著光影的切換,停下京劇的演出,陰冷地看著前方,彷彿是在對自身的質疑。如此在京劇演出與質疑之間的切換,雖非是典型的舞蹈演出,卻似也對照出一名表演者身處在演出情境中的不同心理狀態,然而從開場的卸蹺,在最終仍是綁著蹺鞋,呈現出離不開演出的生活狀態。

〈鞋子〉(春分社提供/攝影張家豪)

〈鞋子〉則順著〈那雙〉延伸,似乎有意使兩個作品成為一個整體。若說〈那雙〉是傳統基底的從解放束縛到進入束縛的內心掙扎,那麼〈鞋子〉便是在現代社會中脫下鞋子之後的無盡奔跑,在赤腳的狀態下在空間中以不同的路徑奔跑,呈現出對生命無止盡的茫然感,而在最後鞋子沉重地落下,並且被逐一排列,好像原本的迷茫在此刻都有了各式各樣的歸處,讓雙腳有對應的去處安放,但具體的鞋子出現,似也有帶著之前的赤腳奔跑都是徒勞的意味。

〈那雙〉和〈鞋子〉,一個是傳統深陷在現代中的束縛、解放與質疑,一個是現代社會中的迷惘中帶著明確的束縛意象,兩兩相對卻又互為表裡,且都透過雙腳與鞋子呈現出不同的自我身體經驗,雖是兩個作品,卻像是同一個作品中的不同觀照,呈現出不同情境中的掙扎狀態。

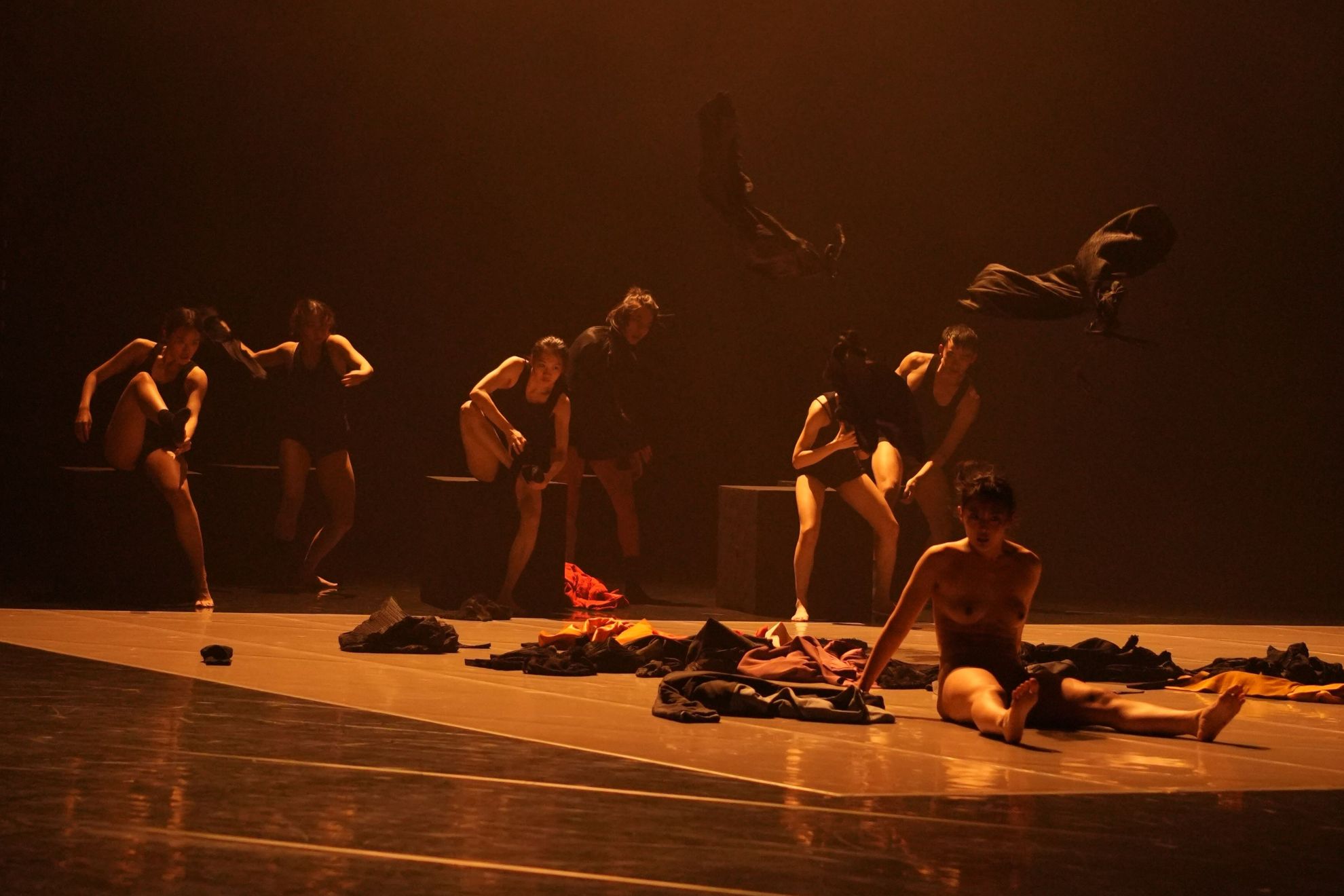

〈無名者的八種練習〉(春分社提供/攝影齊藤伸一)

簡麟懿的〈無名者的八種練習〉據節目單所述,是從其小品〈八苦〉而來。雖無緣觀看〈八苦〉,但是〈無名者的八種練習〉是在作品意旨裡以佛教八苦為核心,形式則是以歌舞伎的「黑子」,也就是在演出中身著黑衣打點舞台場面的演員為構想進行延伸。黑子出現在舞台上,是演出的其中一環,然而他們重要卻又是無聲無戲的存在,以此對應世間聲音渺小、無法被辨認的存在,即作品所呈現的「無名者」,以及無名者所存在的各種生命中的苦惱。

因此作品的呈現方式,在正式開始前,是由一種近乎浮浪隨意的方式,在幕前作為引子,呈現出眾生隨順逐流的樣態,但是進入到正式演出時,反而採用視覺與音樂較為衝擊性的方式呈現在觀眾眼前,使無名者在生活當中的碰撞、衝突、激情等極具自我意識的層面,展現出來,也藉此顯示出生命在生活當中的張力。且隨著演出,無名者們不再只是沒有面孔、隱身在黑衣裡的存在,而是有著各自的面容與色彩的人。

〈無名者的八種練習〉(春分社提供/攝影張家豪)

這種觀照放在作品的創作背景是從學運為基礎的概念上,其實也正點出日常都是無名者的人,在社會產生衝突極需要辯論議題時,各自的鮮明稜角才會就此呈現,而非日常的隨意狀態。因此〈無名者的八種練習〉放在尋常的生活中來詮釋,是一種看見日常人們內在的作品,而放在創作脈絡的社會衝突上,則是強化人的性格,解讀可大可小,但不脫離於將無名者悄然轉變成「有名者」的概念。

〈那雙〉、〈鞋子〉作為可合二為一的作品,與〈無名者的八種練習〉,皆是在現代舞蹈中轉化傳統藝能,並透過現代社會的視野進行挪用與重新賦予意象涵義的作品,不只是對傳統藝能的技藝層面的反思,也是同時對於演出者自身,甚至是透過演出意象──蹺鞋的束縛、黑子的性格等要素,以身體來回應社會。有趣的是,上下半場的作品都是從內斂的方式逐步轉向奔放,也頗有一種創作者展露自我的發展過程的意味,既是反思社會,也是反思自己,更讓傳統藝能在轉化為不同形式的演出時,看見挪動的不同可能性。

《春天.分子.社會學》

演出|陳祈安&簡麟懿

時間|2025/03/09 14:30

地點|國立臺北藝術大學舞蹈廳