文 陳正熙(2024年度駐站評論人)

從1624啟航的臺灣

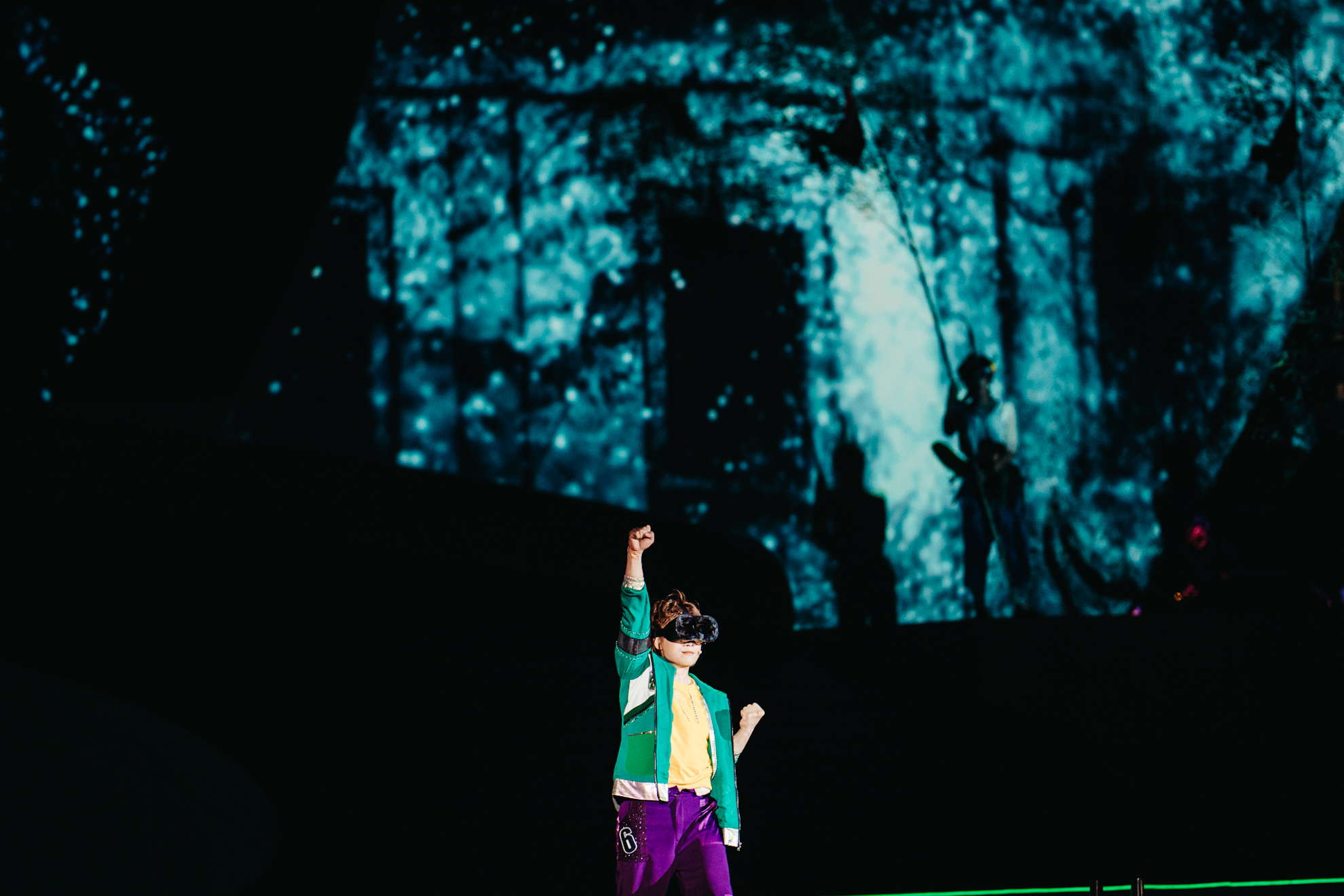

眾所期待的歌仔戲音樂劇《1624》,集結本地傳統戲曲(歌仔戲、京劇、豫劇)黃金陣容,以電玩遊戲的形式框架,融合史實人事和延伸想像,回望四百年前的臺灣,敷演原住民(西拉雅族各社、女海商),在明朝官府、荷蘭東印度公司、日本朱印船商、漢人海商/盜等的貿易戰爭中,爭取生存空間,奮力決定自我命運。投射在船帆意象銀幕上的影像,將架設於高鐵臺南站旁空地的寬闊舞台,轉化成為各方勢力競逐的原野、城廓、海疆,Gameboy角色的串場,將依序走上歷史舞台的明朝武將,原住民女祭司、長老、女海商,日本朱印船長,荷籍臺灣長官與原住民少女,和鄭芝龍父子,連結成合縱連橫,現實利益與私人情感糾結不清的關係網絡,反映出臺灣這個島嶼,曲折的歷史發展軌跡,紛雜難解的自我定位。

從一開始揚帆啟航的提問:「海洋是隔絕,還是連結世界?」到最後眾人合唱:「翻轉受傷的皺褶,新的咱已經成形,內面有代代生湠(生養)的族群,飽滇(飽滿)的活氣(生命力),永恆的擺動,阮是臺灣,阮是臺灣,閃閃天星的夜空」,高呼「1624到今日,依然向前行」的結論,清楚點出《1624》的演出目的,其實不在梳理1624前後,那一段充滿傳說與迷思,波瀾壯闊的歷史階段,或者將那時代中的許多精彩人物事跡,編排成一則動人心魄、發人省思的史詩,卻是要以特定角度的菱鏡,將「1624的臺灣」映照成一幅特定的圖像,呼應當道的政治思維,也就是面對詭譎多變的國際局勢,突破兩岸拉鋸的困局,尋求國際社會認同的期望:「海洋不是隔絕,是連結世界。」(近來在金廈海域的紛爭,不期然地成為這場演出的現實註腳。)

因此,我們當然可以從表演藝術或戲曲美學的角度切入,討論《1624》的文本結構、舞台調度、視覺意象、音樂創新,乃至於對眾家名角的臨場表現,品頭論足,各抒已見,但,作為一個坐在電腦銀幕前「看熱鬧」的外行觀眾,我卻要嘗試從不同的角度切入,討論這部作品的「政治意義」——在當代臺灣社會現實中的政治意義,對傳統戲曲(特別是歌仔戲)未來發展的政治意義。

1624(文化部提供)

表演景觀/奇觀中的國家發展想像

首先,《1624》不單純是一個歌仔戲音樂劇演出,更是一個主要由舞台明星和眩目意象構成的表演景觀/奇觀。

法國哲學家居伊・德波(Guy-Ernest Debord)在1960年代提出的說法:當代社會是由「景觀/奇觀(表象)」所決定的「景觀/奇觀社會」,而他對「景觀/奇觀」的論述:「景觀不是影像的堆積,而是以影像為中介的人之間的社會關係」,也非常準確地描繪了我們這個META、IG、TikTok、X、Threads的時代風貌,和人際之間的社會關係。那麼,《1624》這樣的表演景觀/奇觀,如何發揮其中介社會人際關係的功能,又中介了什麼樣的社會關係?

就其創作主題而論,《1624》貼近官方政治意識對臺灣國家發展的想像:以厚實的經濟實力競逐全球市場的海洋國家(「在開闊世界,留下我的行蹤,離開故鄉,去尋找黃金夢鄉」);就其演出形式而論,《1624》毫無保留地隨應社會風潮:堅定的本土姿態(以歌仔曲調唱出「阮是臺灣」的心聲),充滿商機的粉絲現象(種類繁多的周邊商品),網路世代的閱聽習性(我們都是Gameboy);就其創作意識而論,《1624》滿足了所有「政治正確」的標準:「原住民」(「臺灣土地是我們西拉雅的」),「女性」(女祭司尪姨、女海商印姐瓦定),和「轉型正義」(「翻轉受傷的皺褶,新的咱已經成形」)。綜合言之,演出團隊身後的官方文化機構,藉由這個充滿宣示性的唱詞,華麗的視覺意象,舞台明星和粉絲熱切互動的表演景觀/奇觀,整編臺灣主體的文化論述(「只要住在這片土地上,我們就是一家人」、「你我初見各言語,今日能通留文書」),化解社會內在矛盾(「每一道皺褶有歷史的傷,每一吋新生有熱情溫純,新的時代展開完整的自我,對所有受辱的生命,要有理解和包容」),進而確認所謂「本土政權」(「阮是臺灣,阮是臺灣」)的正當性。

1624,原本是各方勢力彼此較量,是非曲折複雜難解的歷史難題,因此被簡化成為淺白易懂的政治寓言。

從傳統戲曲生態的角度切入,《1624》代表的政治意義,是歌仔戲的「正典化」,及對其衍伸出各種問題的思考。

各個主要歌仔戲團的全力支援,讓原本各擁一方的名角同台競藝,創造了夢幻般的舞台景觀,透過網路直播/重播,打破劇場空間限制,跨域召喚難以計數的粉絲加入同歡,再次確認歌仔戲所擁有厚實的觀眾基礎,因此取得官方文化機關的認證,承擔起傳述官方版本史詩的重任,理所當然,藉助其本土原生的正統性,發揮消弭利害爭議、凝聚認同共識的政治功能,也順理成章。歌仔戲的「正典化」,於焉完成。

1624(文化部提供)

歌仔戲的「正典化」,於焉完成

歌仔戲的「正典化」,對從業人員與愛好者而言,是值得欣喜雀躍的肯定,未來更多資源的挹注,也是可以期待的發展。只是,自日據時代以來,歌仔戲就曾經歷幾次生存試煉,即使面對當權者的打壓,總是能在夾縫之中求得生存空間,憑藉的就是根植民間的生猛活力,如果因為呼應當道的政治意識,透過官方支持而取得「正典」位階,難免讓人心生「收編」疑慮,或者,對資源分配作法提出異議,甚至因此對歌仔戲界發出不盡公平的批評?

臺灣社會自詡開放多元,本土的主體性,也無可妥協,但,過分凸顯單一敘事/形式與本土性的關聯,應非多數「臺灣人」所樂見的發展,也未必有助於表演藝術整體生態的健全發展。

透過網路直播,和未來的重播規劃,《1624》的後續效應,仍有待觀察,但,製作規格如此龐大的演出,勢難再有舞台重製或授權演出機會,以闖關遊戲概念設計的戲劇文本,是否有發展為創意教學資源,或甚至發行電玩遊戲的可能,也有待商榷。另一方面,號稱「歌仔戲音樂劇」的《1624》,對於歌仔戲界,乃至於本地傳統戲曲全體,揭示了什麼樣的創作方向,提出了什麼樣的美學論述,想像了什麼樣的發展前景,更值得,也迫切需要相關人士進一步思考探究。

文化部長親自擔任《1624》藝術總監,其政治性不言可喻,如此毫不避諱的姿態,也不免讓人心生疑竇——那曾經籠罩臺灣文藝人士頭頂的政治幽靈,順著本土化的風向,會不會將要以新的姿態重現?

《1624》

演出|財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會

時間|2024/2/25 19:30(線上直播)

地點|大臺南會展中心前空地(臺南高鐵站旁)