文 陳一諾(國立台灣大學醫學系學生)

離開的愧疚;滯留的盲目;

要選擇閉目入神留在島上?還是到外島大開眼界?

在看清一切以後,你還愛我嗎?

離開的愧疚;滯留的盲目;

要選擇閉目入神留在島上?還是到外島大開眼界?

在看清一切以後,你還愛我嗎?

在走入劇場前,從本劇簡介中看到這樣的一小段文字,暗示了《閉目入神》是一部探討甚或批判去或留的作品。身為香港人的筆者,立馬聯想到近年港人不得不面對的移民議題,但筆者實際走進劇場後發現編劇的用意遠比我所預期的更加深刻,它巧妙地藏匿在角色對話的細緻編織之中,呈現成這部隱喻性的故事。

故事的背景設定為一個因疫情而被世界隔離的島嶼,剛好也令人跟聯想到新冠肺炎後復常的世界。主角原為島上居民,小時候在島嶼被封閉前成功逃出到外面的世界,長大後成為了一名外科「醫師」。適逢島嶼在疫情過去後建起了新醫院,主角自願申請回到這童年長大的島上,成為首批在隔離島上服務的外島醫師。回到故居後,在醫院遇到自少同住一起長大的「病人」。醫師為了說服病人動手術治療,二人開始久違的一場對話,從緬懷童年開始,直面彼此的童年創傷,飢荒與暴力交纏,再逐步逐步揭露隔離島易親而喰的血腥過去。最終當二人發現彼此交換了摯親而喰才能倖存下來,血淋淋的現實擊碎了醫師渴求的救贖,醫師再難以自詡為拯救者,而病人都不再是單純的受助者。最後彼此的憎恨和疚責,到底又真正拯救了誰?

在探討導演手法和故事精心佈局之前,必須提及「病人」這個角色中所植入的「亡靈」(phantom)。病人在童年喪母後長年與醫師的父母同住,在「契媽」的暴力、極端宗教信仰和精神壓迫下,塑造了「契媽」的亡靈。病人偶爾以國語表現亡靈的人格,以這樣的方式與醫師對話。在劇本層面上,這是一個巧妙而精緻的設計,一方面可以透過另一個角色推動劇情,另一方面則描繪了隔離島太陽神信仰的種種荒誕。更重要的是,透過亡靈的設定,更具體地描繪了醫師和病人童年所承受的創傷,加深了角色的層次。

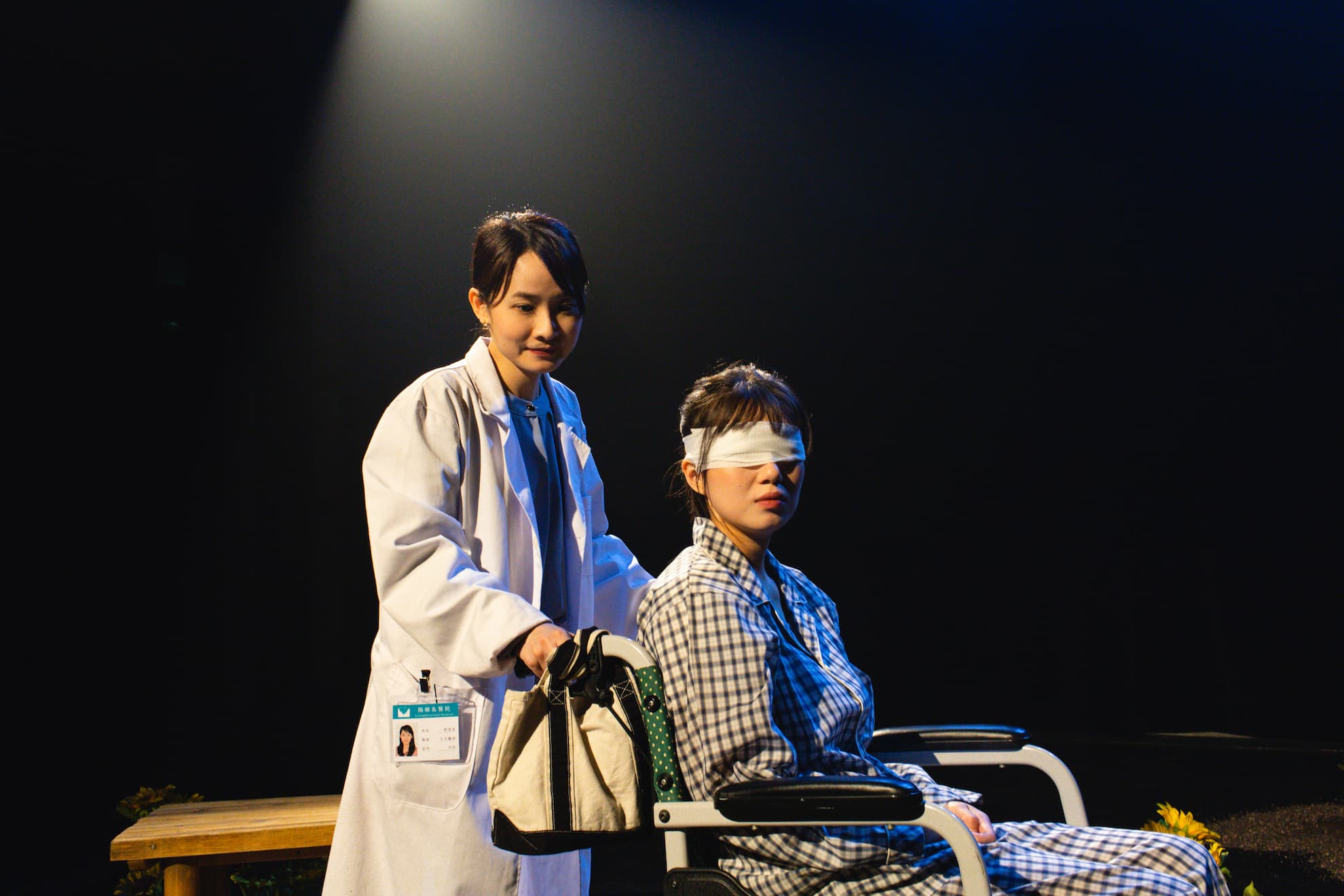

基於劇本以三一律結構編寫,劇情完全仰賴兩名角色(加上病人變身的亡靈)之間的對話推進。奇妙的是,這兩人之間發生的事件標記並不算太多,觀眾的焦點因此自然而然地集中在對話間的張力上。我無法確定這是編劇劉紹基刻意安排的,還是僅僅是一種順勢而為的設計,但單就有限的事件來突顯角色立場的轉變而言,無疑可謂相當成功。劇情發展中最引人注目的第一個事件是醫師幫助病人拆開紗布,讓病人重見光明。然而,病人重見光明後,卻全心感謝島上唯一的神明(太陽),與醫師預期的贖罪截然不同。第二個事件發生在醫師因無力反駁「契媽」的話語而憤怒,伸手欲勒死病人。第三個事件,兩名演員已經沒有明確的動作事件作為標記,當揭示隔離島易親而喰的恐怖現實時,筆者已經沒有太大印象是從哪裡開始進入這個話題,這當然無礙兩名演員的出色表現,只是衝突的力度就相當依賴兩名演員的發揮。假如演出場地是更為狹窄的黑盒劇場,相信演員的力度更能震攝觀眾心靈。

閉目入神(隔離島劇團提供/攝影鄭文凱)

此外,由於文本的脈絡建立在一個虛構的想像世界觀之上,觀眾自然而然地追求每個符號所隱喻的意義和所欲表達的訊息。論及島上唯一的信仰——太陽【1】,片面的理解為一個迷信的邪教,編劇在批判世襲的畸型信仰。但背後延伸出來的可以是任何一種政治信念或理念,人們是在盲目追隨還是被逼迫屈服,實在難以明了。然而,細心觀察後,我們會發現那些盲目相信太陽的病人似乎活得比那位曾經見識過外界的醫師稍微快樂一點。醫師在劇中擔任著拯救者的角色,卻無疑是最渴望得到救贖的人。他象徵著外界主流思想和去信仰化的理性,然而這種理性並不一定為他帶來幸福。

至於文本中,醫師一直強調渴望救贖,當她目睹病人的處境時,她深知自己能夠伸出援手,將她帶離隔離島,實際上是扮演著一種文明的傲慢。而她自以為是的救贖最終只是揭示了她自己才是最需要被拯救的人。另外,病人的狀態也是一個很值得探討的設計,偶然化作亡靈進行對話,除了劇情推主的功能外,其實都在暗示病人無法單靠自己去堅持「相信」這件事情,唯有內化作為信仰核心的「契媽」才能令角色的內在衝突減到最低。而這角色心理層面的設計也是在隱喻現實中人們的信心往往是脆弱而不堪一撃的,需要靠內化一些外在因素才能堅持下去。

由劇情最初醫師尋求病人原諒自己離開的選擇,希望可以放下離開的愧疚,到最終揭示所有真相後,角色的立場反轉形成了一場戲劇性的逆位,這種逆位不僅與拯救者和受助者的角色關係相互呼應,更凸顯了劇本結構的嚴謹安排。在二人陷入僵持的思辯後,導演以深思熟慮的方式安排了醫師給予病人一個溫暖的擁抱,以實際行動標記象徵著兩人的和解,這一場景十分令人信服。

當觀眾在看清一切之後,劇中的問題隨之而來,「在了解這一切後,你是否仍然愛我?又是不是愛就能解決所有問題?」關於這些叩問,最後每位觀眾都必定有得著專屬於自己的答案。【2】

註解

1、太陽的命名僅限於粵語場次,導演於演後座談中表示希望能賦予這虛構信仰更真實的感覺,因此給予了名字。而選擇太陽,是因為太陽象徵著希望,剛好與故事的殘酷現實形成對比。

2、後記:在演後座談會的交流中,筆者得知國語版本的演員在詮釋角色方面與粵語版本存在許多微妙的差異。儘管我並不清楚劇本是否因此而經過刻意的微調,但我感受到原本應該用來助長張力層層進展的對白,在某種程度上呈現出一種中性的傾向。這種偏向中性的對話,無疑可以因應導演或演員的不同選擇而呈現出截然不同的面貌,卻也間接地將文本的張力外包給了演員的處理。另外,另外,導演大膽地安排全劇從頭到尾都在無音樂加持下進行,只有最後近完場時出音樂,以柔和的音樂作收尾去柔軟化劇中血淋淋的真相。在演留座談時,導演稱其選擇為保留對白和演技的純粹。由此顯示出導演對演員的信任程度相當高。我只能無奈地感歎沒有機會親身觀賞另一組演員的詮釋方式,否則在兩者比較的過程中,或許更能深入洞悉導演在處理文本時所呈現的精髓。

《閉目入神》

演出|隔離島劇團

時間|2023/12/09 16:30(粵語場粵語演出,附中文字幕)

地點|米倉劇場