南韓藝術家具滋昰(Jaha Koo)創作了《Hamartia三部曲》,以歷史來觀照現代生活,並聚焦於這當中無可逃離的悲劇面向。此次受邀來台的二部曲《Cuckoo電子鍋》,由他一手包辦概念、導演、文本、音樂、錄像及演出,透過幾個小小的電子鍋,將時代拉到一九九八年及之前,回顧了亞洲金融危機之下的南韓,延伸至受到資本主義高壓社會所牽動的人心處境,形式上融合了影像剪接、廣告效果、偶戲表演等手法。更重要的是,創作者現身說法,以相當自然且誠懇的基調,將這則全球化時代的存在悲歌娓娓道來。

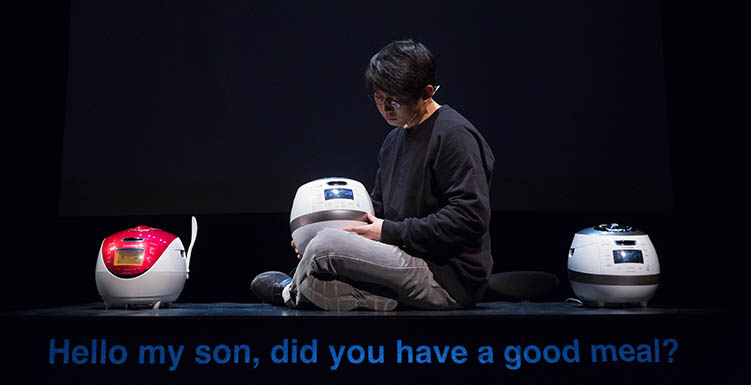

面對如此龐大且沈重的歷史議題,全劇選擇以多元敘事手法來呈現,以不同視角、多種層次切入,一方面轉換於不同的調性間,避掉了單向故事容易會產生的耽溺,另一方面,整個觀賞體驗像是切換於不同頻道間,以消費模式來反思消費時代的種種現象。一開場,置於舞台中央的展示台上,放著三個乍看全新的電子鍋,頓時像是來到了賣場空間一般,以充滿消費意味的背景開啟了整齣展演;這三鍋如同人類一般,各有名字,分別叫作Hana、Duri、Seri,命名過後彷彿就有了主體、性格和思考能力,會自我介紹,會發言表述,會爭奪話語權,會互相比較功能。在這妙趣橫生的時刻,似乎正複製著資本主義社會中彼此競逐的原型;在這些物件擬人化的同時,也呼應著人類被物化的定位。

除此之外,敘事觀點亦跳躍於背幕中的影像及在場的說書人之間。如新聞及紀錄片般的紀實影像,不斷快速閃現,一邊交代南韓經濟被國際貨幣組織接管的始末過程,一邊呈現此關鍵事件所衍生的後續效應,充斥著股市崩盤、靜坐抗議、暴動抗爭、流血鎮壓等錄像片段。這客觀的、大時代的視角輾轉移到了主觀的、個人的經歷,由創作者具滋昰本人現場口述,展示了從嬰兒、孩提、求學等成長階段的照片,使觀照這個時代的焦點被拉近了,也使情感投射有了著力點。就在這樣的基礎上,加上誠懇自然的口吻,他分享著這大時代脈動底下的許多小故事,有的直接牽連,有的自聯想出發,對象從電子鍋Cuckoo、曾經熱愛跳舞而後輕生的好友Jerry、欲以資本理念來統御全世界的美國前總統柯林頓財務長Robert Rubin到因盡職修復地鐵閘門(Screen Door)而意外喪生的人員,從商品、摯友、名人到陌生的無名小卒,一個接著一個,蔓延開來,串起了全劇的四段結構,也串起了全球化的資本主義結構。面對這樣的高壓社會,時而穿插輕快活潑的廣告台詞,表面上的調性轉換,事實上彷彿是將一切亂象比擬作可消費的視覺商品,顯得疏離,也形成反諷;時而是父親簡單的一句問候「有好好吃飯嗎?」,成了極大的反差,亦更彰顯出這種幽微情感的可貴及動人之處。

劇中如此充滿弦外之音的手法,也可見於始終擺在場上的電子鍋,將多種意象熔於一爐,成為諸多意義的載體。相當於台灣的大同電鍋之於留學生的重要性,電子鍋是作者旅居漂泊於各國之間的生活必需品,呼應了品名Cuckoo解為「杜鵑」或「布穀鳥」的字面意思,像是個鳥巢般的歸宿,是家庭及安全感的印記。再者,這商品剛好產出於金融風暴前後時期,是資本化的符號,也具有歷史記憶象徵的意義。就另一個角度來看,此牌電子鍋有著相當高的市佔率,每個家中皆有一個,幾乎成為韓國的代名詞,不僅其標準化及功能化的面向,成了「每家」、「每人」的對照。在這以米飯為主食的國度裡,這煮飯的器具,一方面象徵著生存的基本要件,另一方面其高溫、高壓的狀態,也象徵著人們的生活處境及求生意志。

整場從電子鍋出發,最後也回到電子鍋;從展示台開始,劇末回到了日常。具滋昰從鍋裡端出了剛煮好的熱騰騰米飯,將之壓成一個個相同的小飯糰,再一個個堆疊起來,同時像是在悼念先靈,在呼應世人處境,也是在現場體現日常。這看似平凡無奇的家常勞務,反覆地、安靜地運作,流露出一種巨大的孤寂和蒼涼,以及呈現出無可逃脫又無可奈何的宿命觀。因此,整個作品,可說是一首存在主義式的現代悲歌,一邊頌揚著全球化時代絢麗奪目的消費萬象,一邊低鳴著世紀末戲劇(la fin de siècle)的生存焦慮。

《Cuckoo電子鍋》

演出|具滋昰(Jaha Koo)

時間|2018/08/12 14:30

地點|台北水源劇場