劇院原就是一個充滿鬼魂的場域,死亡的氣息久聚不散,難解的生命奧秘,在每一個晚上被反覆搬演,逝去的魂靈,被反覆召喚回眸,與我們凝視對看,在記憶與遺忘之間衝突拉扯,在舞台上,我們不懈地探問人生的謎,以抗拒時間的死亡之手。劇場人,總在與死亡搏鬥。

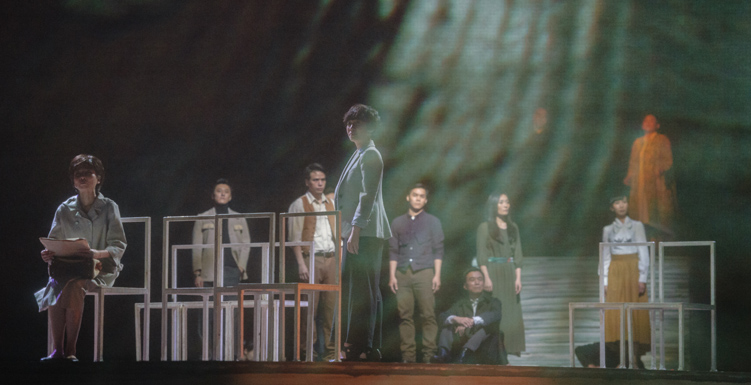

在人力飛行劇團的《星光劇院》裡,兩對父子和環繞在他們身邊的一群劇場人,被召喚現身,在我們面前搬演他們的愛恨、背叛、救贖,和許多不敢揭穿的秘密。上一代導演K與導演助理、主要演員的情感糾葛,透過死亡的中介,轉移成為下一代導演M的沉重負擔,和他解釋自己感情失能的緣由,而一部僅有零散的筆記,但尚未成形的《星光劇院》演出計畫,則成為這些活/死在劇場中的人們,共同的救贖希望。

走出《星光劇院》之後,我其實覺得劇場更像是個黑洞:劇中一代又一代劇場人的青春與熱情,所有他們搬演過的歡喜悲傷,乃至於他們相互給予的愛恨,也就是所有物質性的、非物質性的存在,都被這巨大的力量吸納進去,歸於沉寂。甚至包括那一疊生活筆記,都終將在星光紀元中灰飛煙滅:「當你看到我發出的光,我可能已經不在……」

因此,這成了一個巨大的矛盾:在劇場中搬演時間,是為了抗拒遺忘和死亡,最終,卻連抗拒都顯得多餘,成了劇場人難以承受的悲哀。

對我來說,這其實是編導浪漫化(romanticize)劇場人生的必然結果:《星光劇院》的劇中人,陷溺在他們所深愛的劇場中,不僅迷惑於戲裡的扮演,就連戲外的愛恨情仇,都是扮演。卡謬在《薛西佛斯的神話》書中,以被剝奪舞台的演員處境,隱喻真實人生之荒謬,在《星光劇院》裡,荒謬感卻來自於演員之遺忘劇場以外的真實世界,而這個真實世界不僅與劇場相對應,更是劇場之所以存在的raison d'être。

在真實世界中,我們會問:究竟有什麼巨大的悲劇性力量,能夠讓K那麼決絕地放棄排練中的作品,悲憤離去?M為何會只因為一個不小心窺見的無聲畫面(K與助理趙軍的私會),而對父親K心生那麼巨大而綿長的恨意?如果法藍自己對音樂有無法抹滅的熱情,也有足夠的能力,又何必要和只是忽略自己,卻也從未曾干涉過自己的父親M之間,構築起那麼巨大的矛盾?在劇場裡,這些疑問從頭到尾,始終都停留在台上,揮之不去。

換言之,這一切對劇場中人/劇中人來說,理所當然的事,對局外人/劇外人而言,理智上難以理解,情感上也無法認同。

在劇場這個相對封閉的世界裡,導演與助理、導演與演員、演員彼此之間的人際關係,如何能與他們所要搬演的故事對應、對照,以劇場做為人生的隱喻,這也是《星光劇院》的戲劇情境能夠成立的關鍵。只是,一方面,我們無法從幾抹浮光掠影中,認識K或M的作品內涵與風格,另一方面,他們和李欣、葉璇、楊杰、王薇、趙軍等人在排練場裡外的互動,也太過單薄而曖昧,更甭論與作品的對應、對照,原本期待有著豐富辯證可能的敘事,最終只剩下莫名所以的憤怒,顯得老套的曖昧,和勉強尷尬的懺情。深愛的人是否回返,毀壞的關係是否修補,似乎都不重要的。

編導黎煥雄過往的作品,一向充滿戲劇與詩的互文趣味,《星光劇院》亦不例外:《浮士德博士》(歌德),《薛西佛斯的神話》(卡謬),《海鷗》(契科夫),《Burnt Norton》(T.S. Eliot),《幻影書》(保羅奧斯特),我們更在劇中看到賴聲川、碧娜鮑許,乃至於編導個人過去作品的影子。少了這些或許是文學/劇場中人可以分享的樂趣,《星光劇院》可能就有掉入許多陳腐窠臼(父子的緊張關係、戲劇與人生的對應、扮演與真實的弔詭)的危險,只是,對於無法領略這些互文的觀眾來說,《星光劇院》會不會只是劇場人的自言自語,無法寓言我們離開劇場之後,所需要面對的真實生命?

在進入劇場之前,我對《星光劇院》有著非常高的期待:濃郁的文學性與音樂性,優秀演員的合作與較勁,對劇場與人生的深刻探問;黎煥雄過去許多作品,所帶給我的感動,也再一次在我心中鮮活起來。走出劇場時,雖然風格強烈、動人心弦的聲音與影像(陳建騏、吳俊輝)還在心中駐留,我卻痛苦地感到失望:有關人物與動作,太多無法釋懷的疑問,笨重礙眼的巨大平台,對畫面與節奏感都有莫大的傷害,某些段落中近乎耽溺的言語和情緒,令人尷尬,以及最重要的,抽離了一切現實感的劇場。

在《星光劇院》裡,隨著星光紀元的流逝,我們期待劇場人,就如劇中的時間管理員比一樣,能夠回應我們對人生的探問,聲援我們與死亡的搏鬥,只是,他們卻以離去的背影,避開了我們凝視的眼神,只留下迴盪在空曠舞台上的沉寂。

《星光劇院》

演出|人力飛行劇團

時間|2015/05/30 19:30

地點|國家戲劇院