文 郭加誼(國立臺灣藝術大學舞蹈學系碩士班)

編舞者羅文瑾從以往的艾蜜莉・狄金生文學的創作到現在的卡夫卡文學的創作,從艾蜜莉詩詞文學創作認識艾蜜莉的情感取向到卡夫卡繪圖文學的內斂性格創作,每支舞作都會讓觀眾對文學有更多的認識及觀感,在演出裡,舞者會如影子般,從舞台上的七種塗鴉圖片形體開始逐一呈現。舞作的每一個角色都有屬於自己的故事內容,每位舞者除了是卡夫卡筆下的畫作圖片外,更是編舞者與舞者對於自己生活體驗中的感受。像舞者孟凱倫詮釋的〈嗜睡的無良者〉是編舞者羅文瑾對於國中、國小生活記憶裡討厭的午休為出發點;而舞者倪儷芬詮釋的〈無助的暈眩者〉則是編舞者羅文瑾自己沒有辦法搭乘汽車的「暈車」感受而出發,表演出舞作中忍受人生如暈車般無法解決的生理與心理糾結不安的人物;羅文瑾則是以「立鏡旁的男子」為出發點,以鏡子中自戀的照射和網路社群媒體上對自我形象的依戀與執著,詮釋出自我感覺良好,完全無視他人眼光的現象即狀態。

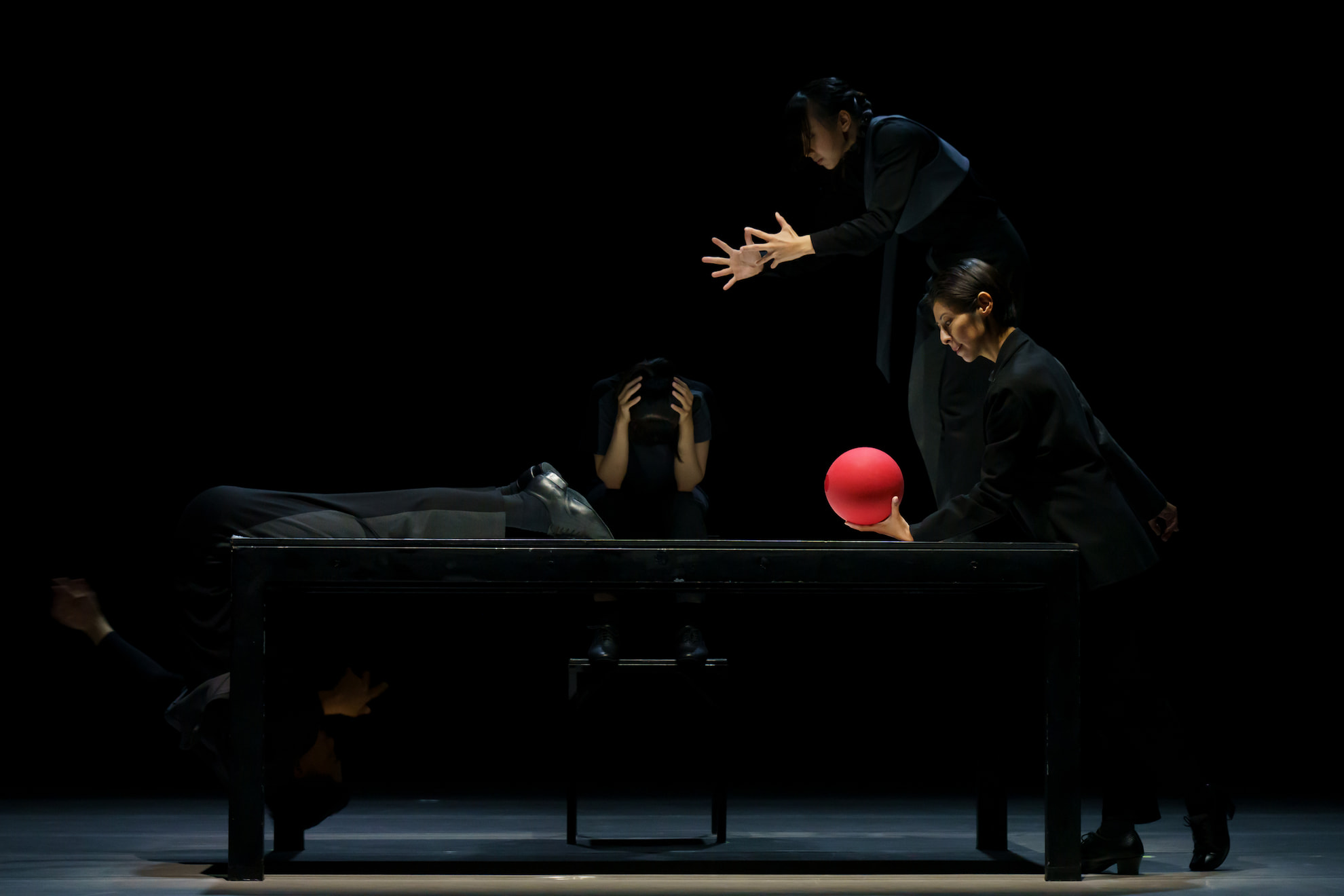

一開始每一位舞者將自己所代表的塗鴉從圖片撤進去,接著編舞者出現在鏡子面前用最慵懶的速度動作照著鏡子把身上的衣服穿上。接著由舞者何佳禹詮釋的〈被審判的罪人〉,透過兩片木門代表著被審判的法庭情境使舞者透過掙扎、無助、求饒的肢體語彙來呈現他的無奈甚至懊悔的情緒。而由舞者孟凱倫詮釋的〈嗜睡的無良〉者作為一名法官在審判,過程中會發現焦點是在不管罪人如何的解釋狡辯最後都會因為法官的狀態去取決於他的去向,讓我在思考這是否是我們所謂的公平嗎?由舞者李佩珊詮釋的〈拄拐杖的偽裝者〉,有時你會覺得她是一位拄著拐杖的偵探,有時會覺得她是一位厲害的撞球高手,有時又會覺得她是一位有魔力的魔術師,在短暫的10~15分鐘左右,透過現場音樂笛子的聲音及電子鋼琴的配樂讓舞者將自己情緒透過肢體由陰沉轉為穩中再轉為俏皮;舞者肢體的力道與轉換力很微妙微俏,過程中俏皮的音樂卻是我們耳熟能詳的芭蕾舞流動音樂,讓觀眾能由內心的察覺有趣盡而散發出微微的笑聲。

舞者倪儷芬透過肢體所詮釋的〈無助的暈眩者〉,彷彿一位沉思者,無論遇到什麼狀態就是撐著頭,並觀者聯想或許是舞者疲乏時可以得到緩解的方法。整個作品透過一顆紅色的球串流在每個舞者之間,連接著每個舞者們的相關性,讓舞作看起來較完整,而非單獨以個人的片段來完成舞作。更透過現場音樂演奏使氣氛更有臨場感,並加速觀眾在欣賞舞作時之情緒轉換。

每個動作呈現的當下之意思及環境的不同,以至表達方式不同不一樣,最終都還是要歸於自己,你想要賦予這個塗鴉、圖片、動作什麼樣情緒和詮釋,如同我們對於周遭的事一般,當下的感受與情緒,取決於你對於該人事物所有的理解,並沒有任何的對與錯。

《七體 FIGURE 7》

演出|稻草人現代舞蹈團

時間|2022/12/16 19:30

地點|萬座曉劇場