蔡明亮的影像,貼合著物理時間匍匐前進;梁基爵的音樂,隨著心理時間跳躍遊走,兩種時間感同時存在,也同時抗衡。「限制是一種創造。」【1】梁基爵這麼說,「不溝通也是一種溝通」【2】蔡明亮這樣回應。如果曾有過靜坐的經驗,就能夠理解這樣的情境,當你嘗試要屏氣凝神感受當下,思緒卻到處亂飛,只好一次次離開當下去追趕它,卻又要一次次地將自己拉回來,正因身體的靜止凸顯出精神的混亂,除非不再試圖控制並放下預設,才有辦法真正進入狀況。

《一零》去年在香港「新視野藝術節」首演,事隔一年來到雲門劇場,梁基爵在音樂上做了新的調整,他解釋:因為雲門四周的環境感染了他心境,加上做出新的樂器等等,這些改變影響了演出樣貌。整段表演可以分成兩部分,觀眾的狀態從動態漫遊者變成靜態觀賞者,第一部分類似環境劇場,進場後會看到中央的白色環狀舞台,觀眾可以任意遊走在舞台四周聽演奏者表演;從大螢幕降下作為切分,第二部分的表演回到鏡框式舞台,樂隊在前影像在後,結尾時螢幕再度升起,隨後燈暗結束。

聲音表演和影像作品進入劇場並非難事,當代作品的移置如同候鳥遷徙般自然,但當兩件風格迥異的作品,各自以強烈的語言來引導觀眾,該聽還是該看,邊聽或者邊看,是電影配樂還是音樂影像。因為限制創造出差異,聽覺與視覺各有所長,也因此帶給觀眾新的觀賞經驗。

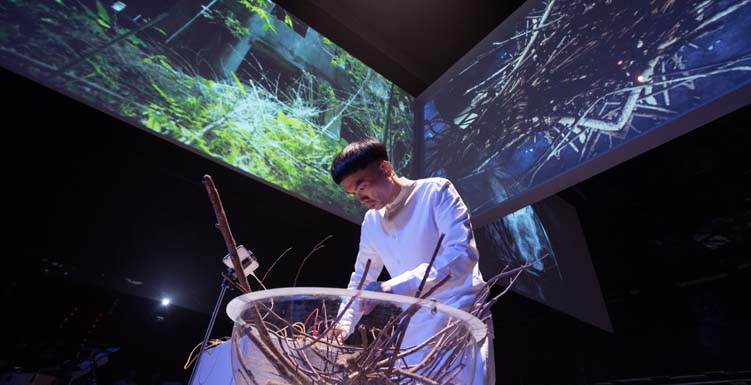

在第一部分的某個段落中,巨大的T型屏幕降下,觀眾被指引往其中一側,梁基爵將枯樹枝拿上台,用雙手抓取製造聲響並同時配合演奏。直向螢幕打上樹枝畫面的即時投影,橫向螢幕則是蔡明亮拍攝的廢墟影像。此時,枯樹枝不僅是樂器也是被拍攝物,摩擦聲透過機器變音,影像也因為即時特效被分割成對稱畫面,影像和聲音共同誕生也集體突變,相較於蔡明亮影像中的廢墟與荒山,現場的實體/實景變得科幻與遙遠。直到第二部分開始,先是鼓手上台,觀眾則依序入座至觀眾席,大螢幕落下只留半邊舞台。此部分蔡明亮的影像主要有李康生、廢墟和牆,梁基爵和樂隊的演奏時強時弱,聽得出主旋律跟節奏,包含鼓、手風琴和大提琴,以及特殊樂器所產生的電子音,加上吟唱變音。在此,影像是連續不斷的長鏡頭,沒有敘事只有紀錄,反觀音樂卻相當豐富且激動,各類效果器和節奏彈法變化多端,畫面的靜成全了這樣的起伏。觀眾的姿態與畫面同步,並聆聽音樂說了甚麼。

這樣的處理不免有些分裂,觀眾會困惑是否可以再次起身走動,對觀眾身體的限制也挑戰了表演者對演出彈性掌握的經驗,和對空間運用的熟悉度。《一零》所要處理的不僅是媒材的跨界,更是跨語言的對話,讓觀眾的感官經驗變得敏銳且多元。這樣的嘗試並不容易,直到演出進入結尾,影像拍攝李康生站在樹林裡的長鏡頭,忽然之間一隻蚊子停在他的左耳,遲遲沒有飛走,李康生亦沒有趕牠,就這樣停了整整二十分鐘。如何在察覺蚊子叮的情況下依然保持靜定,從一到零的時間竟然無比漫長,他者的血成為他者的生命養分,兩者的連結在那短短的一扎裡完成,紅腫癢是曇花一現的證明,以幾乎算不出來的血量交換下個生命的輪迴。音樂和影像終於講出同一句話。好像終於明白甚麼似的,李康生慢慢地轉身背對鏡頭,螢幕緩緩收起,表演者離場,白色環狀舞台在燈光下看起來像個句號,漸漸暗去。

註釋

1、參見節目冊〈創作人語〉

2、演後座談節錄。

《一零》

演出|蔡明亮、梁基爵

時間|2017/12/02 15:00

地點|淡水雲門劇場