在2007年台北藝穗節開始有計畫地實踐非典型展演空間之後,團隊宣傳與活動發起也因網路時代的便利,咖啡館、小酒館等地的演出益發增多。當然,不同的展演也不免是現代店家多角化經營、吸引客人的一種方式,可謂潮流,但操作的方向或有不同。

而流民棧,其座落在台北衛星城區中和的狹小巷弄中。無論由哪一個方向前去,都可以感受到這與台北市一水之隔的區域,因著鄉村往都市發展的需求、吸引了大量密集的人口雜居於此的擠迫空間氛圍。流動的人口匯聚於此,或許不為無業失所,卻也成為都市化與現代化的「流民」;而在流民棧繼四月後再度發生的《不入九流:獨角戲聯演第二回》,在移動的流民與職業的流派之間【1】也讓「流」的另種可能被彰顯──邊陲可以如何自主流切出缺口。

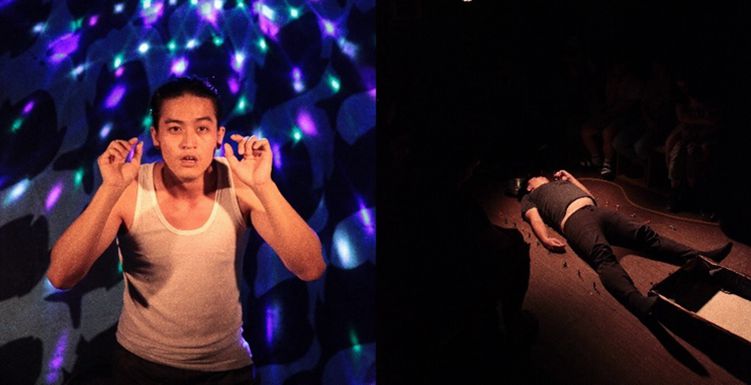

此次的三個獨角作品:關晨引《醒世秀---第2019集女媧收納術》、偕志語《拿出袋子裡的……》與吳思鋒《社大開學》,雖由不同方式切入,卻都可看到一種邊緣的擾動。偕志語以自身為都市原住民的身分出發的《拿出袋子裡的……》為最容易直接扣連者,其先以歡快的族人歌唱與卡拉OK燈,邊機械娃娃式的繞圈圈微笑跳舞,邊不停地從茄芷包中拿出榔頭、鎚子等板模工具,最後則是保力達、米酒與檳榔,展現一種都市原住民被刻劃的樣板性。而後在講述少時與叔叔下海游潛的記憶與想像、父親入城板模的離開,帶出神話中噶瑪蘭人的來源為太平洋的海,當「這片海把人從外面帶了進來,再把人用馬路運出去」,當原住民離開部落與源頭進入都市,都市原住民的樣貌可以如何定義?

在《醒世秀---第2019集女媧收納術》中,關晨引以「玫瑰瞳鈴眼」式的情境包裝一場醒世秀,藉由過度刻意營造效果的節目主持人──注意某種說話語調,也要給予獨特的舞蹈或無意義的姿勢來吸引觀眾目光,帶入女媧在城市間的清潔收納,以及與野人的相遇。關於女媧所收納的事物技藝已不太清晰,但野人帶與女媧的、關於蜜蜂與蜈蚣等都市人所避免的「毒蟲害」,倒是給予強烈的體感記憶。這些應當為自然的昆蟲動物,在開發進程中被推擠,到了都市這樣的「人為場域」則成為了荒野、恐懼、危險的存在,或被驅逐、或被加強標誌:蜈蚣藥酒可以強身。城市所涵納與排除、選擇彰顯的,若換到流民身上又會是如何?

覺得有趣的是,關晨引與偕志語的展演,都與我一種海筆子帳篷式的能量感展現,獨角文字的選擇也較為非日常與書面感。不同於一般在親密性空間(如咖啡館)的表演著重在與觀眾的靠近,兩人的能量是大幅打開且投往遠方的;然作為離他們如此靠近的觀眾,卻常有不在同一空間的感受。他們形成了自己的能量流網,我即使被包含、卻不在其中。我無法確認這樣的選擇是否是有意識的?是如策劃邀演者段惠民所希望的「距離已經這麼靠近了,就不要做和觀眾這麼靠近的表演方式,也可以據此將討論對象延伸」?【2】抑或是還在首演中所需要自我保護?(尤其關晨引演前、演後都強調已許久未表演)只是對我而言,當如此親近地存在於一個空間,卻無法感受到與表演者「共同在場」是有些可惜的;如果想要接球卻發現球只是和我擦身而過,似乎我是他們要訴說的對象卻又不是。當然不是在親密的小空間演出便要過度在意、引入或討好觀眾,但十分好奇與思索他們不靠近、明顯切出距離、雖在小空間卻仍大開的表演選擇,在空間、主題與對象的交互關係能夠如何更平衡?──也可能一如邊陲與中心的抗衡,永難平衡。

對比前兩位表演者以劇場為出發的創作,吳思鋒的《社大開學》則以當年的社大刊物為出發,由當期反軍購的討論發想,進行了一場行為展演。吳思鋒頸繞水管、手捧復古大行李箱走出,莊嚴的開箱後,先如捧神主牌地拿出了《社大開學》刊物,端放一旁,再傳與觀眾看。之後拿出裝滿玩具士兵模型的水盆,利用水管接水注滿鐵盆,當士兵淹沒於中(我意外士兵模型的個體密度如此之高,浮不出水面),再一個個撈出、圍繞擺放。接著,以手電筒「檢閱校視」之後,他拿出純白的女童洋裝鋪放入士兵的防線中,自己躺上洋裝、口含水管。這些元素即為他行為的主要行動與符號──軍人、水、水盆、白色洋裝,這之間交織著關於軍力、保衛與犧牲的目的為何?躺著時,吳思鋒舉起盆子由頭淋濕了自己,再拿起白洋裝擦乾身體,這個畫面不免給我一種猥瑣感。軍事力量要保衛純潔、保衛國家幼苗與國家希望,還是另一種輕踏與殘害?後來他捧著水盆離開,水管留在女童衣服的領口處,而盆中的士兵被鋪排上衣服。他走到室外,透過玻璃窗檢視我們,那時觀眾似乎即成了一開始受校閱的士兵,而大口大口喝光盆中水的他,喝下的又是什麼?關於資源、關於苦痛、關於生命──「當他們把一切包圍起來,流出來的水,淹沒我的喉舌,狼嗆之間也只能吞忍下去?!」【3】

沒有語言的展演,有時承載地多過語言,當然這也是觀者的自我投射解讀。從城市的收納、都市原住民,到軍購與資源,厚重寬廣的議題藉由個人獨角被梳理摺疊在流民棧的小空間,並近距離嵌合在演員的個人生命中。無論是何種表演形式,此時此番地展現是和在傳統劇場空間的形塑不同。由移動起牽動的城市空間感,至於店內的狹小卻包覆,再到三位表演者個人的表演撐出的空間,形塑了不同的流動,或許不入「流」、或許還粗糙,但卻真實地展現城市潛伏的另一種「流」。

註釋

1、在演後分享中,策劃者也是流民棧老闆段惠民說到《不入九流》的發想來自「九流十家」中那負責說故事、卻不入流的小說家。

2、演後與座談後的自由閒聊。

3、引自流民棧上臉書頁面之節目介紹:https://www.facebook.com/liuminzan/posts/2359439447635415。

《不入九流:獨角戲聯演第二回》

演出|關晨引、偕志語、吳思鋒

時間|2019/06/21 19:30

地點|流民棧