文 黃廣宇(2024年度專案評論人)

深耕嘉義溪口八十載的長義閣掌中劇團,以白色恐怖時期受難者——鄒族籍阿里山鄉鄉長高一生為題材,創發出劇場布袋戲作品《神木之心》。綜觀現代劇場,以布袋戲作為「白色恐怖」歷史想像的載體,無獨有偶,同黨劇團《白色說書人》亦是一例。然而在現今「轉型正義」不斷發酵的同時,《神木之心》該用何種視角敘述,讓新生代觀眾跳脫歷史名詞,藉由劇作觀看歷史?此外,布袋戲強調「緊(故事緊湊)、接(接續流暢)、快(節奏快速)」的敘事調性,面對如此沉重故事,該如何調適劇種本質與文本情感?筆者認為《神木之心》從關懷彼時受害者家人的處境,同時觀照此時自身劇團的未來開創。

戲臺調度視覺焦點 人偶同台如何互顯

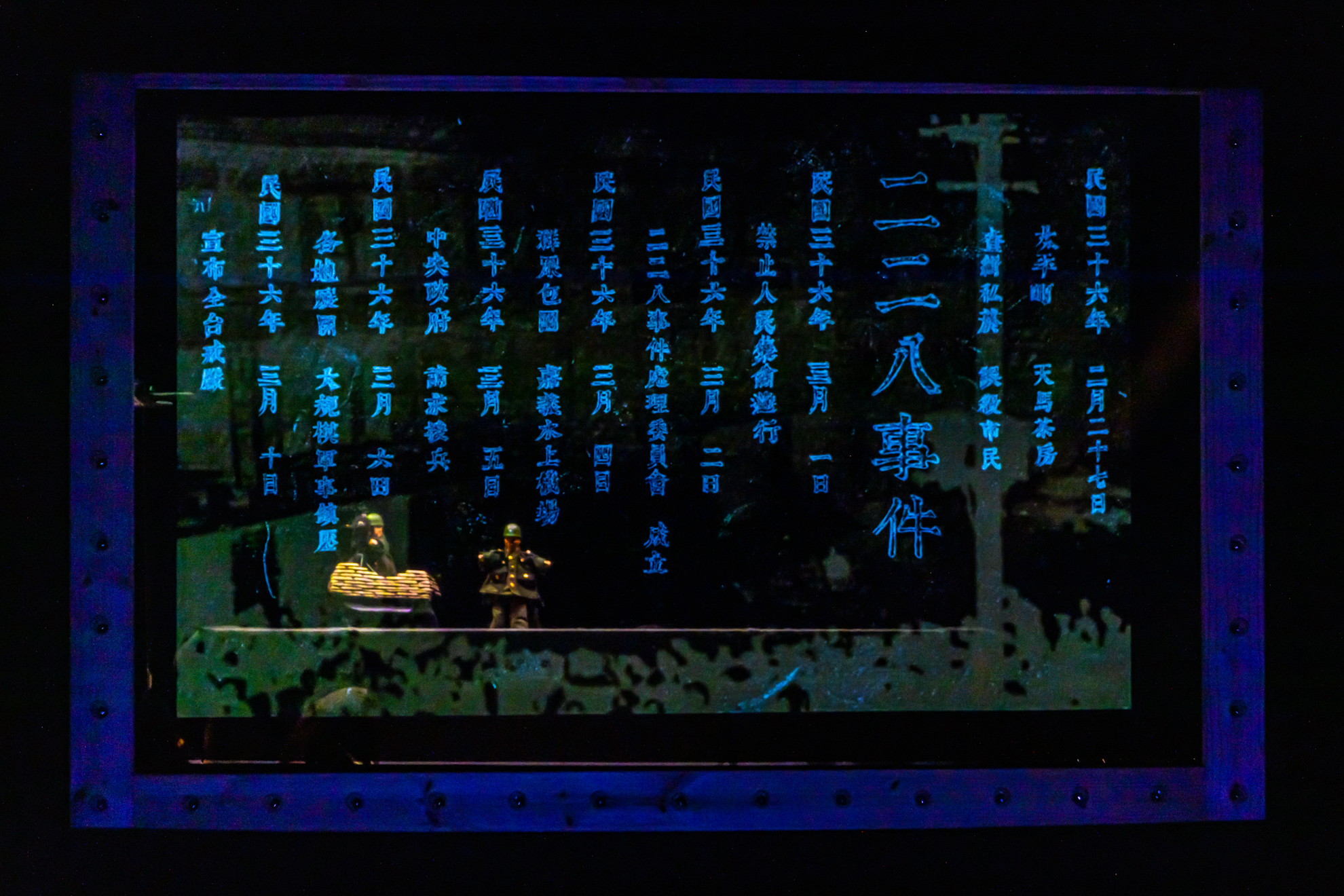

編劇沈婉婷從高一生的女兒高菊花、兒子高英傑的角度,運用子女對話講述父親對於族人的愛以及高家遭受二二八事件、白色恐怖後的窘境。先就敘事模式而言,編劇打破布袋戲傳統順敘敘事,用記憶倒敘、插敘的處理方式,讓觀眾看見高一生多面向的行動與精神,亦影響導演在整體舞台的設計與調度。

過往布袋戲操偶師多為平行式移動,走入現代劇場後,既有的彩樓、外台金光戲戲台,在偌大的舞台空間中容易顯得渺小。而在本劇,導演楊輝將戲臺轉化成相框式的舞台設計,在不打破布袋戲既有的戲台概念,隨著導演調度,觀眾可以聚焦在相框右下角畫面:高菊花、高英傑看見父親高一生倒掛在樹上之情景;或是士兵在舞台深景掃射近景的百姓之殘酷。可以看出,導演對於遠近景的靈活調度,搭配蠟筆筆觸的動畫投影,使整體畫面如子女腦海裡所描繪出的一幀幀回憶。

神木之心(長義閣掌中劇團提供/攝影張瑞宗)

此外,當情節轉入高菊花因家庭變故需要當一名歌女負擔家計時,該角色從舞台遠景的偶戲延伸出相框外真人演員表演,讓舞台劇演員陳守玉飾演真人的高菊花,成為「人偶同台共飾一角」的表演模式。在此情節中,導演轉化戲偶與操偶師之關係,將操偶師的手變化成與歌女跳舞之舞伴,配合相框外真人演員借酒澆愁、歇斯底里地裁縫父親染血的襯衫之崩潰。「人偶同台」的表演設計,不僅添加極大的戲劇張力,也突破觀眾對於布袋戲的演出想像,但變相地凸顯,運用真人演員放大戲偶角色的情緒,難以避免地須面對人戲,容易比偶戲聲情更能觸動到觀眾,稀釋戲偶表演。

從本齣戲觀之,操偶師高鳴緯、凌名良兩位新生代主演,角色腔口分明、表演流暢,一段以鼠、牛比喻老百姓之情節,插科打諢的喜劇節奏,效果掌握得宜。但美中不足在於,當演師面對無北管唱曲表演、亦無金光戲或古冊戲的情節能展現操偶功夫,如此的情況下,在本齣戲的表現似乎過於四平八穩,無特別激昂之處。也許未來巡演,或再度嘗試「人偶同台」的表演模式時,可能該思考如何互相彰顯?若能同樣設計與人戲演員相同重量的聲情展現;或是讓演師化為劇中一角色,與偶對話,似乎更能讓觀眾感受到演師功力,對於偶戲亦能有更深層的記憶點。

題材形式雙向開創 薪傳轉型鞏固觀眾

近年來,布袋戲逐漸挖掘跨文化、本土故事等題材,如何以「偶」承載更深的故事內涵,似乎是現階段各布袋戲團亟需開拓之方向。《神木之心》從劇團所在地嘉義發生的故事為發想,編劇沈婉婷不過度聚焦政治受難者的悽慘遭遇,筆者認為編劇反而藉由高一生述說台灣人在歷史上的處境與編劇對於歷史的詮釋。

例如劇中高一生在二二八事件之後,對子女述說伊索寓言的蝙蝠比喻:當蝙蝠在戰爭過程中不斷地變換陣營,高一生感嘆台灣人經歷過荷蘭、鄭氏、清領到日治,究竟「算什麼人」?再者,編劇化用「雷劈神木」之意象,表達神木受到雷擊過後,仍有雨水滋潤,來描寫該時期犧牲的台籍菁英無私奉獻的胸懷。如此偉大精神,編劇也賦予「犧牲不是遺憾,是希望」之詮釋,宛如致敬這些犧牲的前賢。由此可見,在約一小時的演出篇幅中,劇團運用偶戲「以簡馭繁」,不只講述彼時知識分子的困惑,也托出這般困惑,無形中蔓延至今人對於自我身分認同,影響對於該段歷史的思考。

神木之心(長義閣掌中劇團提供/攝影張瑞宗)

然而不僅題材開發為布袋戲劇團創新方向,雖常言「三分前場,七分後場」,但許多布袋戲劇團逐漸嘗試搖滾樂(義興閣掌中劇團便是一例)、西方弦樂取代傳統後場。以本次演出為例,因高一生同時亦有音樂家的背景,本齣戲的後場音樂採用大量的大提琴音色點綴,亦在相關情節中融合高一生所做的《狩獵歌》、《春之佐保姬》兩手曲子。此外,劇末兒子高英傑向學校老師詢問有關貝多芬《第九號交響曲》之名稱:老師稱為《快樂頌》,高英傑卻受父親影響,稱《離別曲》。這段交響曲,是貝多芬生平最後一首曲子,而全劇後半段響起的旋律,是高一生最後在獄中寫給妻子高春芳的《春之佐保姬》,兩首音樂皆是作曲家生命最後的「離別曲」,音樂旋律互相穿插觀照,使得音樂成為劇本的符碼,而非僅停留在形式改變,能與劇本更緊密結合。

現階段長義閣掌中劇團除了廟口民戲外,亦曾結合地方創生,成為溪口布袋戲產業鏈,更在現今藝術總監、第三代傳人黃錦章的「五年五部戲計畫」,開拓地方題材「文學諸羅系列」、兒童布袋戲「好丸搬戲團」以及實驗、跨界、時事議題的「銳劇場系列」等,《神木之心》便是「銳劇場系列」作品之一。筆者肯定劇團勇於整合資源、挑戰布袋戲題材與形式的開創之企圖心,當老字號劇團在新時代建立起品牌形象,亦有助於劇團薪傳營運。

而筆者觀賞之場次,可以看見許多家庭觀眾、年輕觀眾,可見當布袋戲搬演新議題故事,能夠吸引許多新興觀眾群。但以布袋戲演出生態來看,金光戲絢麗的舞台效果能吸引外台流動性的觀眾目光;傳統彩樓舞台,能藉演師一人轉換多種角色聲調,給足觀眾虛擬的畫面想像。而《神木之心》採取「人偶同台」的表演方式,是劇團的實驗嘗試,雖能平衡年輕觀眾多觀賞人戲之習慣,但令筆者不禁思考,是否真正能讓新觀眾體會到布袋戲核心的技藝表現?若離布袋戲的元素越來越遠,容易流於僅以布袋戲形式結合新的故事題材,無法讓演師的基本功在一齣戲中使觀眾印象深刻;無法讓劇團引以為傲的後場完備,發揮極大的功力,豈非可惜之處?

布袋戲劇場化,改變過去主演為編導的模式,但在編、導、演分工明確下,似乎可以思考不只關懷彼時這片土地的歷史、時事議題,亦能復刻轉化布袋戲的站頭,成為開創的墊腳石,讓觀眾從新意中看見布袋戲精粹的傳承技藝。

《神木之心》

演出|長義閣掌中劇團

時間|2025/06/29 14:30

地點|華山1914文化創意產業園區 烏梅劇院