文 陳品秀(2023年度駐站評論人)

若是長期關注或參與臺北藝術節的觀眾,對波赫士・夏瑪茲(Boris Charmatz)這位第三度來台的法國編舞家應該不陌生。但相較於在美術館中吃紙、嘔吐的《口腔運動》(2016)、或是指導素人在街頭完成的《全民共舞:舉止衝突》(2018),此次帶來的個人獨舞《半醒》和陣地(terrain)計畫的《一萬種姿態》,其前衛暴衝的力道相對溫和許多。

掘一道身體內部的伏流

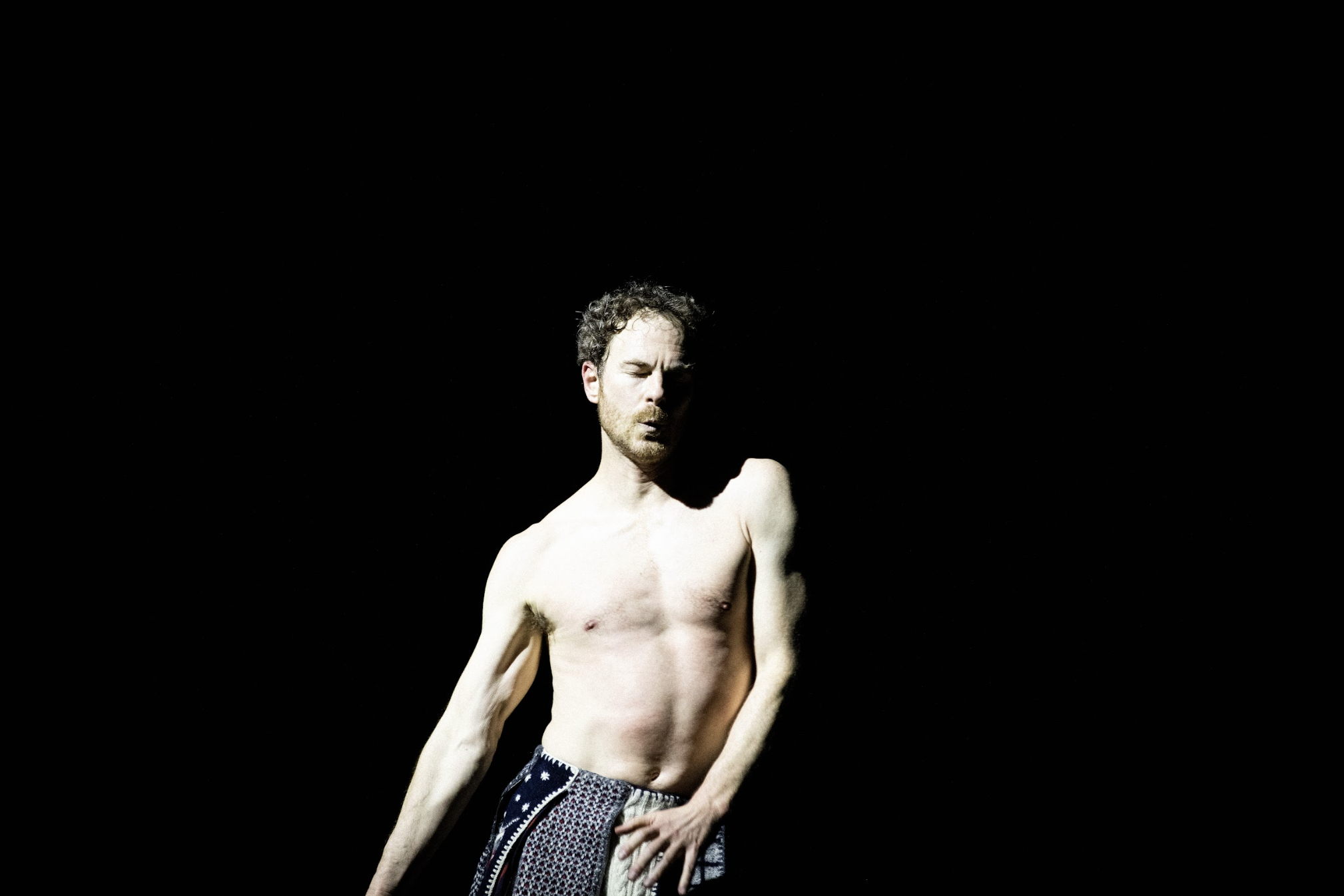

於疫情封鎖期間創作的作品《半醒》,沒有要主張的舞蹈論述、也沒有多餘的劇場手法包裝,只有夏瑪茲孤身挺立台前,隨著自己的口哨聲,任性起舞。

在一個小時的演出裡,夏瑪茲時而鬆軟癱停、時而奮起的身體,與其說是表演,更像是他與身體的私密對話,甚至有時安靜無事得連「對話」也不想進行。莫札特、韓德爾、蓋西文,一首首來自創作者生命記憶中的曲子串接而來,觀眾彷彿不僅看到、也聽到他用身體寫下了自傳告白。起伏流淌的口哨聲透露了細微的情緒轉折,與諾大的劇院空間,對襯出隔離的孤獨自省。舞到最後,他走下舞台對觀眾甩汗,把「活著」的存在感,強烈地傳達給觀眾。

半醒(臺北表演藝術中心提供/攝影趙紹伯)

反觀另一個作品《一萬種姿態》,大量群舞、喧囂的樣態,無論在編制、編創概念,都與《半醒》有著極大的反差。若說《半醒》從口腔聲道、自身體挖掘一道生命的出口,《一萬種姿態》則反過來在龐雜而狂亂的動作中表現了形而上的死亡概念。

剁碎的動作DNA 姿態的字海圖

從舞蹈編作的概念來看,要說《一萬種姿態》「前衛」,不如說夏瑪茲巧妙而適切地找到一個作品闡述的手法,去承載它的命題。

舞題中的「一萬」,並不是一個精確的數字,而是台上十八名舞者秒秒繁衍創造出來的「眾多」姿態的集合。「姿態」指的是由慾望、情況、背景、技巧所激發的動作【1】。在不重複動作的前題下,展現「姿態」的即生即滅。

但,動作到底是什麼?該如何去計算「一個」動作呢?當動作像二十六個字母隨機散落在地上的時候,該怎麼「閱讀」?

在《一萬種姿態》裡,舞者瞬間切換、轉接各種動作質感,所有動作都被剁碎成斷裂的DNA,支離破碎、無從辨形。姿態所擁有的訊息被斬斷、割裂,讓觀者無法從當下的單一動作去定義它可能代表的多種意圖,亦無法從一串動作去讀取上下文關係的語境。當大量的動作出現在舞台上時,晦澀難解的情緒與意義甚至產生衝突、相互抵消,令人困惑。就好比極速轉動收音機的調頻,聽到的每一個節目內容都是雜訊。

一萬種姿態(臺北表演藝術中心提供/攝影趙紹伯)

無法辨識的原因,還不單單只是動作語法的斷裂。十八名舞者同時表演的姿態,更像是舞蹈的「非線性的溝通」。如果說「線性閱讀」是從第一個字讀到第十八個字,那麼《一萬種姿態》就是舞者在同一秒同時說出了這十八個字,這種有違常態的轟炸式溝通,原本也就不期待被一一解讀。他們就像一幅幅動作的「字海圖」,當你觀看時,什麼先落入你的眼底心裡,先抓到的意義,就反應了你當下內心的所思所想。

以動作風暴獻祭的彌撒

僅管舞蹈有「字海圖」自由聯想的開放詮釋空間,但創作者在一開始選取的主題就是悲劇傾向。

《一萬種姿態》裡從日常生活、暴力、動物、舞蹈史與死亡等主題解離出來的姿態快速變換,不只展現了舞蹈藝術轉瞬即逝的本質,也用大量非舞蹈的動作批判了當代生活的狂亂與支離破碎的狀態。整晚演出中時隱時現的那首莫札特《安魂曲》,為作品提供了基底的色調,一如秋冬時節,林地滿是掉落的葉子,僅管形色各異,「落葉」是它們的已然失去生命的統稱。《安魂曲》不斷反覆著的誦詞:死亡與審判的降臨、救贖與垂憐,使得這場席捲而來的動作風暴成為舞蹈與當代社會的追悼彌撒。

然而,夏瑪茲不想讓觀眾只是旁觀這場彌撒的局外人,他要觀眾也成為被追悼的對象。口中數著數字的舞者衝向觀眾席,混入其中,爬上座椅、摘下他們的帽子、外套,甚至抬上台口。與這場混亂同時並立的,是留在舞台上的那名獨舞者,彷彿祈禱者,真誠地默默起舞。

當最後一段樂音〈領主文〉響起,充滿聖潔的人聲唱著「永恆的光亮照耀他們」、「因你滿懷憐憫」、「永遠的安息」,舞者們在台上定格,難得一致地向空中舉起了手,偶爾轉換動作,直到做完最後的姿態離去。即便聽不懂歌詞,也可以從彷若展露曙光的樂聲中,讀到創作者對救贖的企求。但最終,夏瑪茲對姿態所下的審判,卻是空無一人的舞台:一個姿態也沒有留下。

註釋

1、出自《一萬種姿態》節目單「訪問特輯」及「關於作品」。

《一萬種姿態》

演出|波赫士・夏瑪茲/terrain計畫

時間|2023/03/17

地點|臺北表演藝術中心大劇院

《半醒》

演出|波赫士・夏瑪茲

時間|2023/03/14

地點|臺北表演藝術中心大劇院