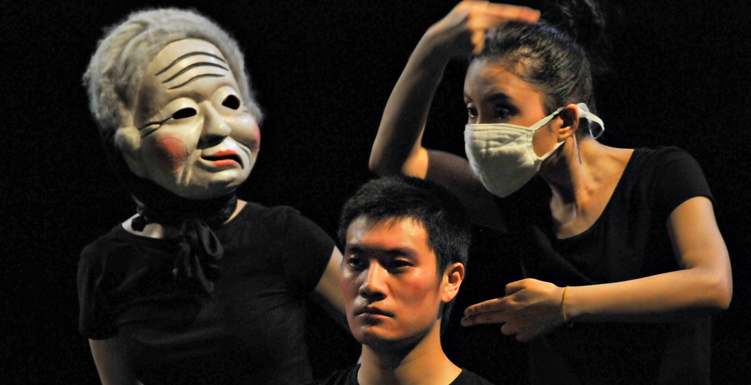

一個闃黑的空間,六個人;一個制約的鼓聲以及每次會被傳遞的面具,在這樣一個近似於「擊鼓傳花」的遊戲中,傳動的過程像是一種儀式,而年老形貌的面具則是具象的咒語,即將召喚出生命中精緻的時刻。

三拓旗劇團這次的作品由九個片段串連而成:由知覺做為起點而觸發的《瞽》、在豢養金魚中看見的《妒》、從餐桌出發的吃與被吃的延伸《蠱》、源自於孫悟空的《猢》、於背對與探望中被注視的《墓》、與試圖美麗連結的衰老逝去《母》、費力追尋地徒勞與釋懷的《途》、關於老去的焦慮與掙扎的《戮》、還有互相牽引拉扯而持續錯過的《逐》。

依循著形體劇場,這次的演出只有肢體以及無語言意義的聲音,將戲劇表現化約到非常簡單的行為與情感之中。依循著賈克‧樂寇所探索出來的「面具」使用的方式,演員在戴上衰老的面具時,彷彿從長長的時光中,嚴謹地夾取了一張薄薄的切片,而在這樣的一個空間裡面,藉由燈光、音樂、簡單的幾張椅子以及演員自身的張力,把蘊藏其中的生命紋理投射成所謂的「時刻」的結晶,呈現給觀眾。

這次的作品雖然每個時刻映照的主題不同,但都來自於「失去」──感官的失去、支配的失去、悼念的失去、美麗容貌的失去、美好時光的失去等等。對我來說,九種時刻所完成的都是極為抽象的,現實框架的描繪。裡面除了失去、更包含失落、未完成、缺憾等真實情感所融雜而成的濃厚悲劇成份。每個情境都在尚未獲得平衡的一種持續失落的過程中戛然而止,對於失去的過程持續挖掘而越來越深入核心,這種斷裂、累積、斷裂、累積的過程,原本可能使觀者益發抑鬱,但藉由遊戲似的銜接、誇張的肢體與反應、在節奏上的快與慢,在現實中營造超現實的氛圍,在這樣的情境之中,我們才能夠保持一段距離觀看失去的發生而不陷溺,爬梳悲劇的脈絡而不會過於失落。

有趣的是,在手法上雖然運用一個遊戲做為銜接,使得主題不那麼沉重而令人難以面對。可是這個遊戲本身仍具有所謂的制約與支配──拿鼓的人類似於規則、某種權威;並且在面具流轉的過程中演員們多對面具帶有排斥的狀態,他們抗拒扮演悲劇、並且對於拿到的人帶有訕笑的反應,在在的強調我們對於別人的悲劇所帶有的幸災樂禍、冷眼旁觀或甚至是落井下石。而拿著面具的無可奈何,在命運的叩問之前、在面具之中,我們變得很渺小,所有嘗試抵抗都是徒勞──演員只能用力扮演,試圖發笑、減少無力的困頓。在失去的墜落之中,盡可能地在生命的質地上留下不太巨大、粗糙的刮痕,然後等待時間逐漸撫平傷疤。

《九種時刻》的結晶沿著切面折射、射出不同的光。在某個時刻中有含有複數時刻的影像。三拓旗劇團用他們一貫的「哀傷的幽默」與「精彩的想像」,讓我們看見了關於失去的各種可能的模樣。

《九種時刻》

演出|三拓旗劇團

時間|2014/05/04 14:30

地點|松山文創園區多功能展演廳