林慧真(專案評論人)

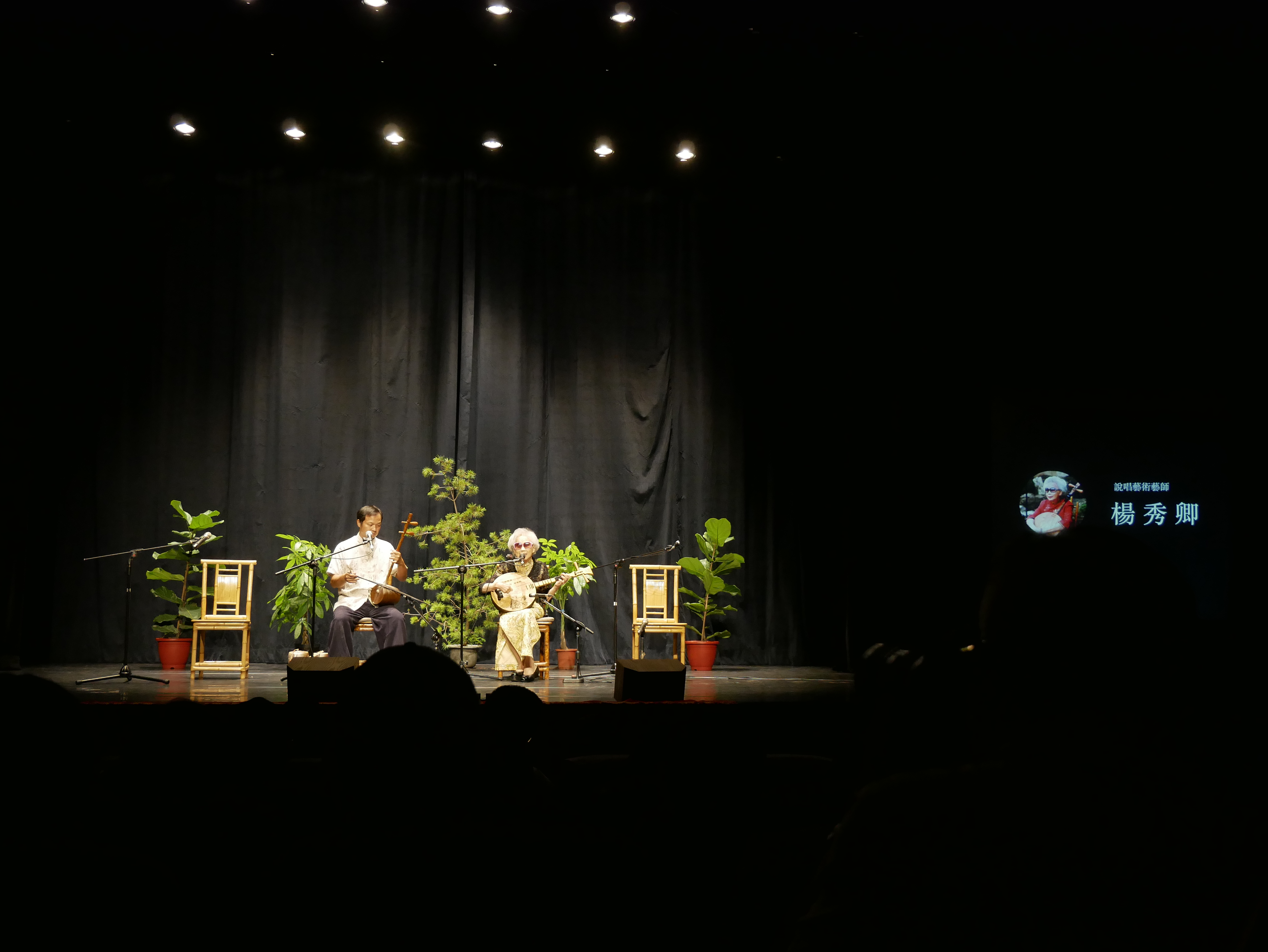

楊秀卿為現今臺灣重要的唸歌藝人,由於唸歌藝術逐漸失傳,楊秀卿被視為臺灣唸歌之重要保存者,文化資產局辦理的傳習藝生計畫無疑是試圖挽救此頹勢,「楊秀卿說唱藝術團」的演出即以唸歌傳承為導向,提供傳習藝生成果展演舞台。

此次演出《呂蒙正》為傳統戲曲故事,當日演出主要有三個唱段:《呂蒙正拋繡球》、《呂蒙正寫離書》以及《呂蒙正樂暢姐》。《呂蒙正拋繡球》主述呂蒙正因家道中落淪為乞丐,於宰相府彩樓前接到千金繡球,千金執意下嫁,父親反對而逐出家門,千金跟隨呂蒙正返家。千金無法適應家徒四壁的生活,對生活絕望,所幸九天玄女相勸,預言丈夫將來必做官。《呂蒙正寫離書》則是呂蒙正出門乞討,遇友人了然請託寫離婚書賺取銀兩,千金知曉後以為此乃缺德事,太白星君將收回呂蒙正明燈,於是呂蒙正將銀兩退回了然。《呂蒙正樂暢姐》主要為鬥歌性質,呂蒙正乞討遇樂暢姐分食,樂暢姐要呂蒙正唸歌才願意分食,兩人一來一往鬥歌。

「歌仔頭」由楊秀卿及其他三位藝生演出,保留早期街頭賣藥表演吸引買氣的表演形式吆喝觀眾前來聽唸歌,而後正式演出以二至三位藝生為主,分組輪流演出,一或二人持月琴彈唱,大廣弦則由儲見智專職拉奏。彈唱者需模擬男女聲調,時而抽離角色擔任旁白,時而成為角色之代言,有唸白也有彈唱,交互使用。這樣分組輪流演出的銜接方式較筆者之前所見《按君審胡蠅》【1】 演出更順暢,《按君審胡蠅》為多位藝生同台演出,有一人分飾多角,亦有多人分飾一角,因此角色擔當不是很明確,有時讓人感到混淆。此次每一位藝生主要負責一個段落,個人的技巧能力更為明顯。

綜觀幾位藝生演出有部份現象,其一為唱曲方式似為現今流行歌唱法,以往所聽唸歌著重唸白與唱詞的咬字與抑揚頓挫,發音較為清楚;當日演出藝生所唱曲調雖流暢,但在咬字方面不是很清楚,每個字的節奏與頓挫較不明確。其二為閩南語發音或有不標準之處,或許這個問題與第一個問題相關,意即對語言的掌握度尚不十分嫻熟,講到某些詞彙時,或有較年長的觀眾討論藝生的發音不正確,正確唸法應為如何如何,因此,傳習唸歌的困難點應當在於掌握語言的聲調與咬字。對觀眾而言,其實也在考驗對語言的熟悉度,唸歌不若戲曲表演,即使不懂語言也能仰賴劇情以及字幕理解;唸歌則缺乏視覺表現,完全倚靠聽覺,現今雖有字幕輔助,但唸歌具有即興特質,並不能完全呈現在字幕上,也有耳聞部份觀眾完全聽不懂,對於傳藝生或觀眾而言,語言便成為了唸歌這門藝術的重要門檻。

這也跟現今本土語言的失落有關,唸歌的式微與保存計畫,其實也象徵著閩南語的失落,在本土文化嫁接著臺灣主體意識時,便被標舉其地位,這點可以從楊秀卿說唱藝術團提出「復興臺灣文化」口號中得到證明。說唱藝術時常以其語言與政治相連結,在戰後國民黨統治時期,由於政府加強推行「國語」,以閩南語為表述的唸歌,如同布袋戲、歌仔戲等也成為被壓抑的一環。現今唸歌標舉的復興臺灣文化口號,也是在現行本土意識抬頭的情況下產生,並且隱含著復興本土語言的意識。

唸歌相較於其他表演藝術,除了使用語言的式微與衰落,使得觀眾群可能較為限縮外,說唱藝術本以聽覺為導向,然現今身處視覺時代,圖像畫面攻略人們的眼球,純然以聽覺為主的表演,如何在視覺潮流的年代生存呢?從上次《按君審胡蠅》演出來看,似乎意圖以戲劇化解決此困境,在演出中穿插部份戲劇表演,而此次並未如此嘗試,單純為說唱形式。放棄戲劇化是因為要回歸唸歌本質,或是察覺效果不彰不得而知(畢竟說唱與演戲是兩回事),但可以感受到想要突破傳統又尚未找到適合方式的困境。

最後是唸歌的即興特質進入文化場館後面臨的問題,文化場館有其限制使用時間,不若街頭賣藝隨興所至,因此相對也有些綁手綁腳。當日在《呂蒙正樂暢姐》段落時,藝生即興發揮唱乞丐調向觀眾尋求捐助,台下反饋也頗為熱烈,可惜礙於時間關係必須拉回主軸。最後一段故事由楊秀卿親自說唱,訴說呂蒙正乞得西瓜、奈何沒有刀子,最後西瓜也滾落江中,呂蒙正萬念俱灰之下欲跳江自盡、為呂洞賓所救,而後遇丈人又被打死,故事便收尾在一個沒有結尾的結尾,「欲知後事如何,已無下回分解」著實可惜。筆者以為,唸歌的即興特質相當迷人,那種與觀眾互動的說唱,讓戲文更為生動,可惜現今的文化場表演都有時間限制,大多是照本宣科,反而變得像一項博物館展品一樣,美麗卻有些距離。

在傳統藝術門類,各劇種紛紛開闢創新道路時,唸歌的步伐相對走得較為緩慢,他似乎仍處在一個重整步伐的階段,在站穩腳步之後,可能才有餘裕往下一步邁進。而未來應該走向何處?會因為Podcast等聽覺新媒體的流行而有新舞台嗎?不知如何、卻也讓人期待。

註釋

1、筆者所見場次為2018年10月6日於臺南吳園公會堂演出《按君審胡蠅》。

《呂蒙正》

演出|楊秀卿說唱藝術團

時間|2020/08/02 14:30

地點|高雄市立文化中心至善廳