文 丁名慶(特約評論人)

劇名中的帕特南,從未真的出現在劇中,而是直指美國哲學家、數學家與電腦科學家希拉瑞.帕特南(Hilary Whitehall Putnam)在《理性、真理和歷史》(Reason, Truth, and History)一書提出的思想實驗「桶中之腦」(brain in a jar);晚餐,則是本劇的主要場景。

帕特南實驗的基礎概念,是將人的體驗在大腦中轉化為神經訊號。「假設」可以無視技術問題,將大腦從腦顱完好取出,放入裝有營養液的桶裡,維持其生理活性,並透過神經末梢向大腦傳遞「和原來一樣」的各種神經電子訊號,並對大腦回應的訊號給予等同於平時的回饋──那麼,這顆大腦能否意識到,自己「活」在被創造的虛擬世界之中?

這個相當唯心的實驗所著眼,如果這就是這顆獨立腦唯一和環境交流的方式,從腦的角度,是否完全無法確定自己是顱中之腦還是桶中之腦?對它來說,哪邊是真正的現實?兩邊都是?或兩邊都不是?腦所以為的真實,真正發生了嗎?

《帕特南的晚餐》的核心,正是藉由設定相仿的虛擬腦內世界概念,來探究、辯證「什麼是真實(以及,什麼是虛妄)」這個古老課題;而演出者的任務,則是如何讓劇場中看起來、感知為真的人事物、關係、念頭,翻轉為假,或成為可疑?同時,也讓那些看起來、感知為假的事物,顯露不容輕易質疑、拋棄的底蘊或價值。

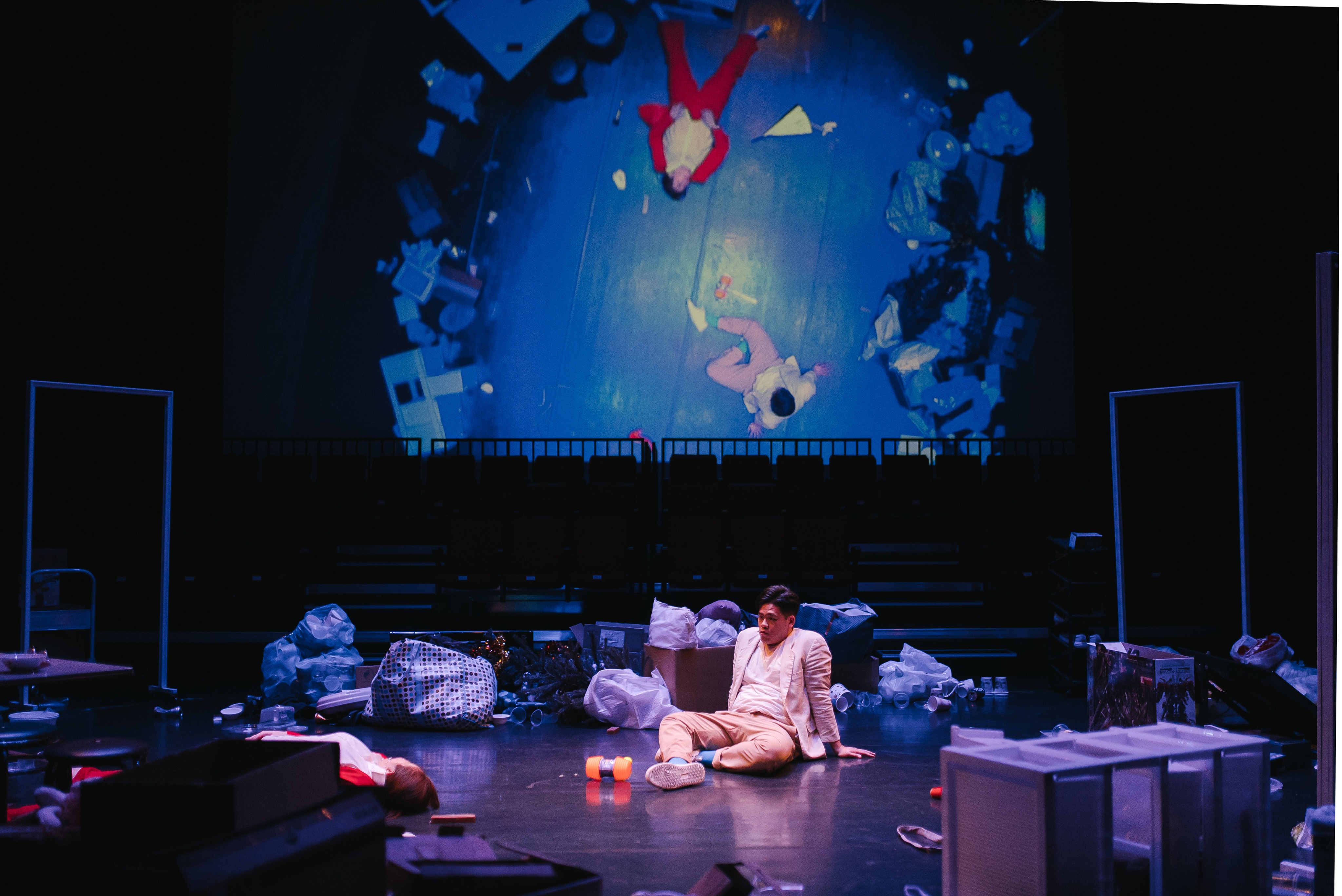

帕特南的晚餐(三點水製藝文化提供/攝影唐健哲)

誰才是真正的實驗對象?

在本劇中,這組課題被分配給代表「搞不清楚處境」與「給予並控制訊號源的思想實驗者」的兩位主角,芷媛與今安;而兩人的情侶身分,則使得控制與被控制的關係,變得更趨複雜。

此劇的趣味在於,兩個角色都身在桶中腦,所以不論哪個角色,其存在的客觀性都持續被質疑──連自己都開始懷疑──這不也與伴侶關係的本質十分呼應?劇場本身,成為一個巨大的桶中腦世界:不斷地出現刺激,人物也彼此刺激,並穿插常見的情侶互動對於生活方式、個性、處境的爭執與否定,持續升高各種層面對於存在危機的意識,直至失控。這也提供許多喜劇元素的設計與發揮空間,並讓人聯想起屏風表演班或表演工作坊一些經典作品最樂此不疲實驗與演練的:真實與虛假(扮演)之間,互相滲透、影響,而引發人物的荒謬處境。

《帕特南》這組思想實驗的模型,與人物間的張力,緊密呼應:女主角芷媛身處在桶中腦之中作為被動「測試用」客體,仰賴外來的實驗者/觀察者(男友今安)所陳述的對世界的認知,來建立她對自己的認知──但在此劇中,或許可以說,實驗者/觀察者(今安)自身的反應,才是這個實驗的真正觀察對象。

實驗或晚餐的bug預感

但今安似乎並未明確意識到自己在這個實驗中的關鍵位置──比例上更多些的,他成為製造狀況的刺激者(也與一般對於甩脫不掉的爛男友刻板印象重疊?)──甚至略有些矛盾的,是許多時刻他彷彿被同化為芷媛(桶中意識)生活中忘記拿回思想或身體主權的一部分,無法抽離,而顯得相當分裂。

同時,作為擁有莫大權力觀察者(或渣男),他可以隨時離開不再回來,為什麼不呢?如此不堪的兩人生活,為什麼要一再進入/回來?雖然隨著劇場中情節發展,逐漸交代較多今安(多於芷媛的)的主動動機,但仍有一些疑問,似乎被輕巧地提起又放下:他為什麼要為她做到這個程度?何苦如此大費周章與他一直強調的金錢呢?這組源自桶中腦的實驗,原始目的與價值是?進一步說,他親自加諸的各種控制對於芷媛的影響,這個虛擬空間的芷媛的存在,果真是他想要,甚至必要的?

並且更不易追問:這樣的兩人,為什麼會(曾經)走到一起?是什麼,使他們能繼續忍受彼此?今安的進入(腦中)、控制,對芷媛、對實驗乃至對他自己,有意義或者有幫助的部分是?

實際上,比起個性有點大咧咧的芷媛,今安才是更容易被控制的人──被非理性的本能、情緒或感性控制(他似乎是個壓抑、笨拙的深情之人?)。這個角色突顯的,是一個容易失控的控制狂。平心而論,兩人都是不懂得動員任何知識或情感控制對方的單純之人,雖然都有著控制的欲望;但當這樣的他們,同時置身於這樣必須(在無數看不見的地方)充滿控制的虛擬世界,實驗或晚餐失敗的預感,則彷彿早就被預設了。

帕特南的晚餐(三點水製藝文化提供/攝影唐健哲)

「我」不知道自己是誰?

從最開始「第一次在哪裡見面?」的認知差異,到兩人雞同鴨講、各種堅持或妥協,貫串全劇的,是這兩人早就無法彈同調的實情。一再重演的,是兩人的生活與感情困境、在困境中的反應及其連鎖。藉由喜劇形式呈現他們的困境,以及兩位主角「不能坦率、誠實地面對困境」的共同性格基調,可說是既體貼又殘酷──彷彿所有的不堪都還可以耍賴、折扣一下(這種「不想努力了」的味道,不是讓人覺得既親切又熟悉?),然後就再繼續承受不堪吧。

因而底蘊其實是令人傷感唏噓的敘事策略:藉由不愛,反過來撿拾(可能有過的)愛;以不自由使人反思、想望(以為有機會獲得的)自由。想取回對於生活、關係或人生的控制權,結果都將失控;想喚回最初美好時光,終究是必然幻滅的願望。回不去了。連「回去」、「還原」的念頭終將都是不可能的。

於是,所有進出虛實之際的權力或努力,僅僅增加了人物們在各種突發狀況裡的疲於奔命,而所有的奔赴與掙扎,看起來都像是逃避、逃難的顛躓姿態。愈努力,愈挫敗;愈哀傷,愈無足輕重;愈認真,愈荒唐⋯⋯種種認知與處境、行動與結果的落差,連「和從前一樣」的原地踏步、以拖待變的僥倖,都是折磨和虛耗,讓置身其間的人們更顯得荒謬突梯。這都讓人感覺他們是代替我們觀眾,一再失陷於可笑的卑微。

觀劇前的資訊與印象,會以為這是部探究「我是誰」的作品,但觀劇後,卻發現它既嘲諷又同情「我不知道我是誰」。「我」的存在如此危險而可疑,毋寧是情節與狀況推動人物,而不是他們自身或對於對方的愛(或不愛)推動彼此與情節。這裡面原有一種被實驗者(不論是對愛、對生存)「不允許擁有選擇」的末路感,誤以為有選擇卻只能孤注一擲──就算所愛非人、虛情假意。

只是,觀劇過程不免好奇,在這個「只有他們兩人」的實驗或者晚餐,兩人真的不可能再「明知不可為而為之」、一廂情願地補償對方一點失去的愛嗎?──把「我」放低一點,由對方的角度出發多一點、關係更緊密牽動多一點──好讓不愛的時刻,不得不自私的時刻,互相為難、傷害的時刻,更能說服人,更顯現煎熬的鬱悶?那將會逼出怎樣更發自於人物自身而非僅實驗bug的瘋狂?屆時,據說自發想以來即持續變化、成長的這部作品,會出現什麼樣的不同喜劇況味呢?

《帕特南的晚餐》

演出|三點水製藝文化

時間|2023/03/10 19: 30

地點|樹林藝文中心演藝廳