文 鍾喬(2025年度特約評論人)

「所有的戰爭都會打兩次,一次在戰場上、一次在記憶裡。」—— 阮越清

《你說的我不相信》(以下簡稱 《你說》)這齣戲從這句話拉開序幕;阮越清,越南難民「流亡」美國作家,曾獲頒普立茲獎。最近,在網路上公開譴責川普對加州移民的暴政。從這位知名越裔美籍作家的一席話,延伸開來的是:戰場,即便發生在半個世紀前的家鄉,「殤」卻像徬徨的幽靈般,從時間彼岸滯緩地流淌到此岸,形成集體創傷。

這裡說集體創傷,其來有自。2025年5 月間,因為參與聲援飽受非人道戰火荼毒的巴勒斯坦,我認識了一位在台的加薩母親Amel,她是一位心理學家,她的訴說非常貼切:加薩創傷是集體創傷,不僅僅是個體在戰爭中的抑鬱與困厄;因為,種族滅絕似的轟炸與飢荒,本身就涵蓋整個巴勒斯坦人民,如何在性別/種族與階級的毀損中,透過斷壁殘垣的間隙,希冀於暗夜中看見星辰與月光,以及國家之沙上的黎明。

一般我們說創傷,這裡卻以「殤」來形容集體創傷。從字義上而言,確有其原因。「殤」,想指涉或敘事的更多是裂痕;「傷」則意味著各種型態的傷痕。「殤」,是為戰爭而死的苦痛;「傷」可以指稱任何身體髮膚的痛楚。就這齣戲而言,格外想訴說的:恰是戰爭帶來的「殤」,如何內化為平民百姓的集體創傷。

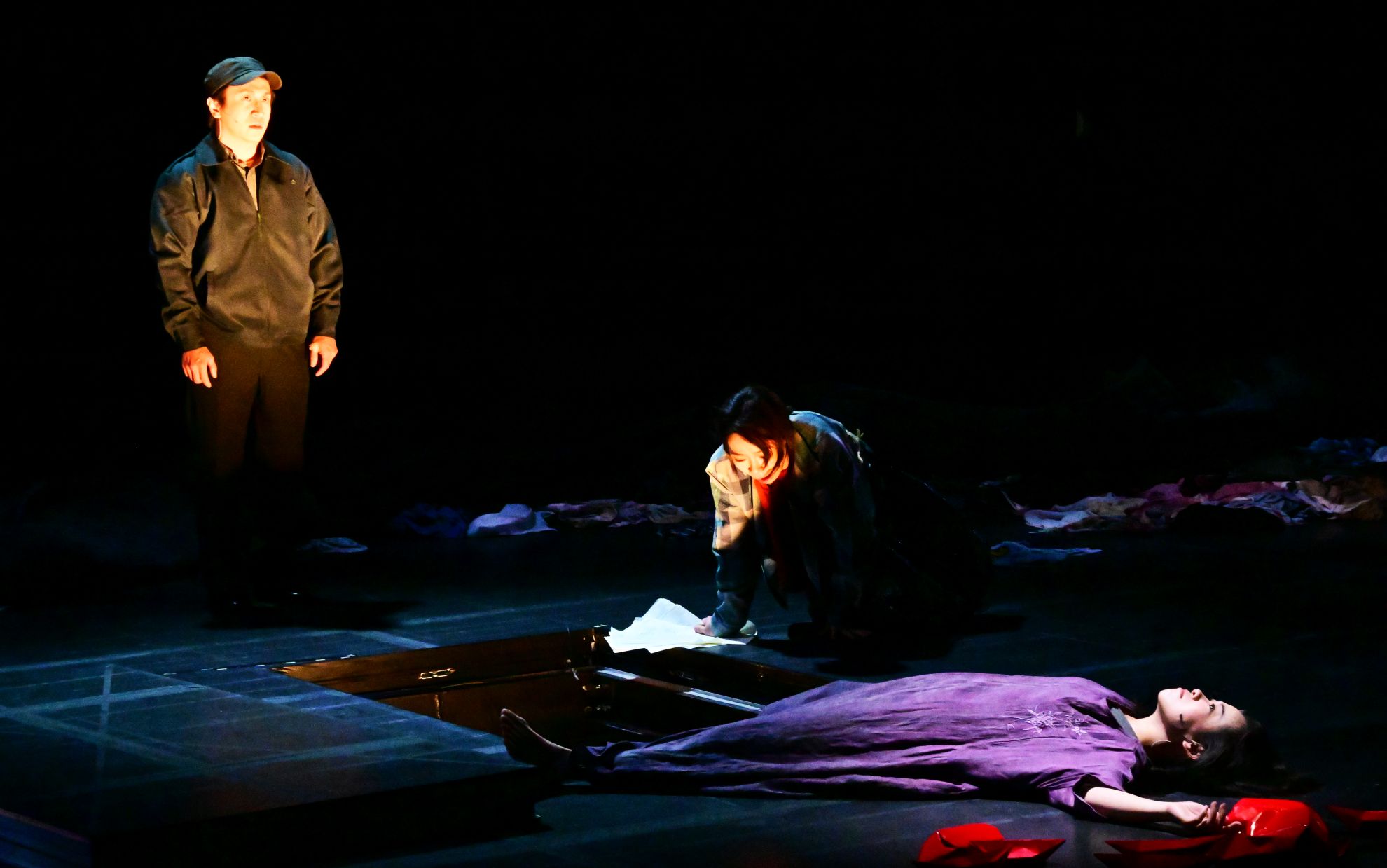

你說的我不相信(烏犬劇場提供/攝影何曰昌)

戰爭帶來的「殤」,在戰場上發生時,死亡歷歷在眼前殘酷發生,帶來無從告解的憤怒與苦痛;漸漸地,當血流在身體內部形成無聲的吶喊時,槍砲與子彈對準母親與孩子的意象,在時間中風化為無法抹去的血肉糢糊,這時的戰爭受害者,費盡心力在集體創傷中找尋出口;然而,她/他們發現暗黑之外仍是黑暗,等在盡頭的或許是一線光,微光中似乎仍有隱形的槍口,對準黑暗中的身體與心靈!這就是戰爭帶來的集體創傷,涵蓋戰後平民的精神疾病、恐慌與軍人殺人的內疚;也涵蓋難民從身體流亡的到心理流亡的漫漫夜路!

當創傷聚合在戰爭難民身上,將具體涉入集體割裂症候群;這既可在戰後軍人的暴力與焦慮中,屢屢被一再重啟;諸多重要的越戰電影,都深刻地處理了這樣的議題。無形中,也形成越戰後多重反戰態勢,不斷以譴責國家軍事暴力為前提,登上訊息認知網路,形成以人道控訴戰爭殘酷的倡議!然則,人們卻也發現:這樣的倡議,逐漸變成逆風中離散的枯葉,面對共同記憶的創傷,幾乎大都以融入既有社會價值觀作為保守準則,在保證自身生存條件下,渡過隱藏身分的生活。這在阮越清的短篇小說:《流亡者》中有生動的描寫,這一段話凝縮著越南難民日常生活的寫照:「他的這種健忘已積習難改,他活到今天,仿佛一直倒退著在一片沙漠上行走,隨時隨地抹去他的足跡。」什麼樣狀態下的人,會倒退著行走沙漠?我想到的可能答案是:一心想遺忘自己的人,因為她/他的足跡將消失在風沙中,不見蹤影。當然,接下來的追問會是:這是他們的選擇嗎?回答會是:難民能有選擇嗎?又或者,當難民在夢境中可以有選擇嗎?如果有,會是怎樣的選擇呢?國家又如藉以選擇性記憶,為軍隊因誤判而殺害無辜民眾脫責呢?

重重追問,為 《你說》這齣戲拉開敘事劇場辯證的序章;像似有聲音,從幽靈館般的《軍史館》裡傳來,說是:湧來一陣霧⋯看不見遠方;又說士兵失明了。而後⋯接著竟是戲裡的敘事者,從對話檔案中辯駁:霧已經被吹散了。迷霧已然吹散。這怎麼辦?他明明有看見船上的難民,但他仍然選擇開槍,對嗎?歐,沒有⋯他選擇了失明!這就太令人匪夷所思了!失明,竟然可以是脫罪的選擇!怎麼不可以?總之,也是一種沒有選擇中的選擇!但,重要的是,無論怎樣的選擇,都是《軍史館》所代表的國家,做出的「機智」反應;至於難民,則不會有選擇;因為她/她們的生死,只能被槍口「選擇」。

一場羅生門似的「選擇」,就此穿梭曲徑間。關於霧,關於失明,關於開槍,關於0.1秒的選擇,成了這齣戲的開端。所以有了:「所有的戰爭都會打兩次,⼀次在戰場上,⼀次在記憶裡。」亦即,沒有確切選擇性的選擇,開啟了一齣戲如何抉擇的序章。戲一開頭出現的射殺,是敘事過後記憶中的射殺,將罪責推諉給「霧」與「失明」。有一段話語,留下玄機:「在他們的記憶裡,他們符合⼈道精神,但他們⋯更怕變成他們⋯」他們為何又怕變成他們呢? 因為在開槍的戰場,他們將以殺害無辜平民的內疚,陷入軍人的創傷症候群中。

所以戲裡又有對話說:「記憶,是畫面。他們,和我們在記憶裡看見的是不同的畫面。」面對創傷,無論是銜命開槍的士兵,或是受害喪生的難民,依逃命方案選擇決定性畫面,是人性的必然;要不為了脫罪,要不則為了免於非命。但,無論畫面如何被轉換,畫面在記憶裡都散發著一種稱作「恐懼」的味道。這是一段很傳神的話語,讓語言在充斥著感官的介面上,浮升起臨界的告白。故而,記憶是在我們眼前腳跟下,重複發生的當下。可以說,這齣戲是透過後設手法,鋪陳迷離情境。然,並非為懸疑而迷離;而是戰爭製造罪責的迷霧。

至於,開槍發生現場的「戰場」,反而以夢境出現來吞噬當事人;讓銜命士兵以「法索」這一儀式性「武器」,以鞭痕不斷在靈魂烙下的印記,表達對殺害無辜難民創傷的「救贖」,以及對戊守金門虛構防線的荒謬控訴。進一步,我們自然不難發現,像似每一場戰爭帶來的殘酷一般,戲台上漂流的難民,以一位懷孕中的母親,象徵戰場上無辜受害的弱者,這無疑是戲劇主題對於戰爭創傷的巨大反思。

在劇場中,當死去的母親難民開始說話時:記憶或現場的時空,已經在穿梭其間的惡夢裡,轉化為一種內化敘述或者靈魂天問。躺在血光中的孕母,以敘事將話語轉作詩一般的意象,時空在伊開口的那一刻,瞬間化作長鏡頭的影像,觀眾隨著劇中人物進入象徵死者的舊衣物,浮沉在中南半島溢出的每一處海防邊境,浪濤無聲地洶湧。邊界,即是無路可去。這已是世界的盡頭嗎?母親問海,問天,問肚裡的孩子⋯世界一片沉寂,伊的靈魂在遠行中喃喃,恰似對天地吶喊:

我是⼈,我們是⼈。我們漂流在所有⼈類排斥的邊界,在東與西的邊界、在海洋與⼟地的邊界、在國家與國家的邊界、在⽣存與死亡的邊界、在你們與我們之間的邊界⋯站穩⋯站穩 ⋯站穩⋯站穩 ⋯我要站穩⋯

這齣以「救贖」作為戲劇性張力的戲碼,涉入的大體是戰爭殘酷所導致的荒謬,對人性帶來的創傷;人物共有四個:二男二女,也恰將男性的二位都畫入國家的界線內,女性的二位,則是海洋中飄盪的難民。戲,演到中間時,地板下恰有一塊板子被軍官掀開,象徵船艙,暗黑的裡頭,恐懼的氣味中,僅有嬰兒的呼吸聲⋯。

這齣戲中,腳色穿梭於敘事與入戲的兩個空格間,格外引人深思情境發生指涉的結構因素。只是這種很「陌生化——間離」效果的鋪陳,頃盡全力處理相關戰爭帶來難民的死亡境遇,卻極少探究這場二戰以後,打得最耗盡世上生命與資源的越戰,如何在當年冷戰轉彎處,形成國際兩大壁壘的衝突與矛盾。這齣戲的結尾,當死亡以象徵性的舊衣物,被無聲捲入地下的船艙時,觀眾在問那迷霧中的子彈,讓懷著身孕的母親倒下時,在槍彈中倒下的南越與北越平民,與在戰場喪生的千千萬萬越共/越南士兵/美軍⋯如何也在飄散著砲灰的荒瘠戰地上倒下呢?

你說的我不相信(烏犬劇場提供/攝影何曰昌)

在沖繩民眾運動,以數十年的靜坐抗爭,在美軍基地高牆與蛇籠前,開展和平反基地運動之際;我們開始回到返作為二戰後冷戰前線的金門、沖繩甚或濟州島,如何以和平作為最前沿,卻也最固守民眾權益的訴求,提出遠離國際霸權重建民眾的民主生活前景。在這樣的思索前提下,當金門海岸來了越戰後漂流海上難民,無論戲中的那面被稱作國旗的長方布,以怎樣的顏色象徵怎樣的政體想像,總之離不開戒嚴體制與內戰餘緒的延伸;這時,二戰後,美國與美軍在國際冷戰下,畫下的第一島鏈東亞防線,如何與這齣戲最後象徵死難的舊衣物,不斷被一股莫名漩渦拉扯進船艙時,似乎開始較真質問:是怎樣的心理迷霧,掩護了那一聲不斷被「卡彈」延遲的槍聲嗎?進一步我們也問:劇中「失明」的,真只是戰爭記憶中,對待難民流離失所的誤殺嗎?

如果,不僅僅是如此,我們將回返國際冷戰下的金門前線,在長久的軍民焦慮狀態下,如何誤以為越戰後一般性「反共」的南越難民,闖入也是「反共」最前線的金門海灘時;一個「卡彈」不願開槍的士兵,在寧可誤殺一萬也不可錯過一位的反共宣傳下,由軍官下達開槍命令。軍官立正,他說:「陸海空軍刑法64條,反抗長官命令或不聽指揮者,敵前死刑。」他的這番話形同命令似的脅迫。士兵的獨白,恰似內化了的反共戒嚴令,卻也無比真實地傳遞著內心的迴盪,說是:「你們這些沒有國家的⼈怎麼能讓我也沒有國家︖我怎麼可以也沒有國家︖只要我還穿著這身軍服,這不是我開的第⼀槍,也不會是我開的最後⼀槍。我已經開槍了!現在可以讓事情結束了嗎︖38年了!為什麼不讓事情結束⋯」

這是國家在反共戒嚴體制下,肅殺紅色敵人時,子彈在前線亂飛的最高教條準則;現在聽來,似乎也不太陌生。因為,半個世紀以來,先是全球化聲稱意識形態可以被資本主義終結,回過頭來看,似乎是新冷戰取代舊冷戰,戰爭難民不在南越—沖繩—韓國—廈門的海域間漂流;然則,加薩、烏克蘭、中東各地的難民,正接續飽受戰爭的苦難,在斷壁殘垣的家鄉與異地浪跡!家在哪裡?當真時戰場上難民,在狂逆的海風與飛砂間,這樣大聲探問時!戲裡,最後一個場景中,開槍的敘事者恰抬起頭來,凝視著觀眾席上由戲劇性張力匯聚集起來的戰爭記憶!

他曾在戲中手持「法索」,像薩滿似地與時間中的殺伐與流血,展開一場救贖儀式;母親與孩子,活著的與死去的,都在他身體的鞭痕裡復活。他鞭打地上一如鞭打自身靈魂或肉體:他說:「⼀打天門開、⼆打地厚裂、三打⼈長⽣、再打鬼神驚。」

如是我聞。

這齣戲,潛在著對戰爭的譴責,因為潛在,所以深刻地內化了戰爭難民的人道關切;然則,進一步呢?如何探究戰爭何以發生?並從民眾的觀點出發,追問戰爭難民流離失所以後,將何去何從?就如阮清越在《流亡者》一書中所言:

「在美國,坦承你的難民身分是終結話題最快的方法。」這席話,始終無比折騰;從過去到現在。

《你說的我不相信》

演出|烏犬劇場

時間|2025/06/21 14:30

地點|臺灣大學藝文中心 遊心劇場