「若說靈遇魂則發,那誰又說得準馬克思會不會還魂?」

——德希達《馬克思幽靈》1

觀眾集合地點是廢棄飯店的大廳,多年前喧騰一時的前美麗灣渡假村飯店。過往的喧騰,而今蛻變為視覺殘留:專業說法的「視覺暫留」,英文是persistence of vision,不僅短暫接軌,也持續連結,型塑吾人所說的「印象」。

偌大的廳堂,留下來的印象是前一檔九月到十月「藍海生活節」的大型介紹看板,環繞佔據中心看板的,還有從二樓木作廊柱垂降的數個白布條:「朝氣!」「作一個心靈的富翁」「早睡早起 愛上自己」,看似皆是勵志的無害「老人圖」口號,也可以是前一檔生活節的「暫留」,甚至可以當作夭折飯店殘存陰影:揮之不去,不懈「投放」夢想中理想生活的商業宣傳。

當然,行書凌亂,字體各異,甚至還有原文被紅墨水刪掉重寫的白/黑布條,也不難勾起政治面的殘留印象:2014年的立法院佔領運動,當時最深刻視覺記憶的,不正是各式各類太陽花黃色布條,以反抗為主軸,恰與2012年前後風起雲湧、環保護鄉的美麗灣運動前後呼應。

《理想生活》以膠著的固定空間,交疊流動的層理時間,引導觀眾回到歷史現場,同樣的是封存數年後,再度拆封的飯店,但載入不同時間軸的可能性,透過現場移動遊走,開啟不同的時空介面。

觀眾化身訪客遊走飯店廢墟間

毫無懸念的,開啟的首頁呈現純商業的面向,或者商業化的諧擬反諷。帶著視覺暫留重回歷史現場的觀眾,集結後化身為「訪客」,在櫃檯報到。旅館check-in接待員跨越櫃台防線,躍上櫃檯,開始與訪客互動,抽問最近進行的旅行。勾起訪客在疫情時代旅行的慾望後,他便化身為在地導遊,從推廣潛水到籃球運動,皆以川劇變臉式地一秒變裝,並出奇不意地拋出小如乒乓球、大至籃球,與觀眾互動。丟球如丟包袱,接待員展現商業準則大纛下,娛樂客戶的至關緊要。

再拒劇團提供/攝影師唐健哲

迎賓橋段後,訪客魚貫拾階而上,二樓另一個導覽員提點注意事項後,觀眾就解散自行參觀旅館客房。三間開放的客房,毫無廢墟感:一間重新打造成商品百貨城,陳列精緻小物,附上價格,高價求售,其中最吸睛的是兒童玩具,包括玩具鴨、電動狗,堆放在浴室洗臉槽與浴池內,彷彿不久前才使用過;而面對海景第一排的景觀浴池,卻出現電動玩具兔子趴倒電動狗身上,持續不雅動作的景象。

闔家度假的「理想生活」伏流著兒童不宜的闇黑面;而再拒劇團借此挖掘的課題更深:官方揭櫫的地方發展理想,有無犧牲當地居民生活的暗流?

其他兩間客房為訪客提供更多思索此課題的空間。一是拆除海灘與旅店的內外疆界,卻並非泯除自然與人為間之隔閡:將窗外的海岸景緻搬進屋內,呈現的卻只是陽傘、躺椅、泳衣等,高度人工、熱帶風情的符碼。而浴缸變成沙灘,凸顯了杉原灣作為東海岸罕見沙岸的懷璧其罪;兒童沙鏟與雞尾酒飲品一應具全,卻少了人味。很難不想起阿爾比(Edward Albee)的短劇《沙箱》(The Sandbox):中產階級文明的成就,是掩埋了哪些人性作為陪葬?

最後一間客房幾近空屋,一面直立穿衣鏡靠牆,一把木凳置中,與之成L形,別無長物。面向大海的窗,是唯一光源,完美借景戶外的海天一色。如畫的景象,顯影窗上的台語詩:關於逝去與「惦去」2;形同美術館的裝置藝術,拼貼之餘,不忘留白提供更廣思索空間。而伴隨著影像之書,是不斷放送的原聲音軌,內容是多年來參與美麗灣建案抗爭之當地居民與環保團體的言談,給訪客的走遊思索引路。

聆聽耳機聲檔,辨識眼前所見

自行開房間,只是七十分鐘節目的第一部份,十五分鐘參觀後,觀眾被引導進入有表演者的房間,原本地面樓的接待員,瞬間化身準備動身的旅人,在不開窗的斗室,反覆演練搭乘長榮航空航班。但由其寒傖的行頭看來,登機廣播也許只是廣告,臥鋪動作也許只是躺平族的幻想。美麗灣渡假村的階級屬性由此逐漸浮現:矗立在天然沙岸的巨型建物,誰負擔得起?是誰享用?誰得利?

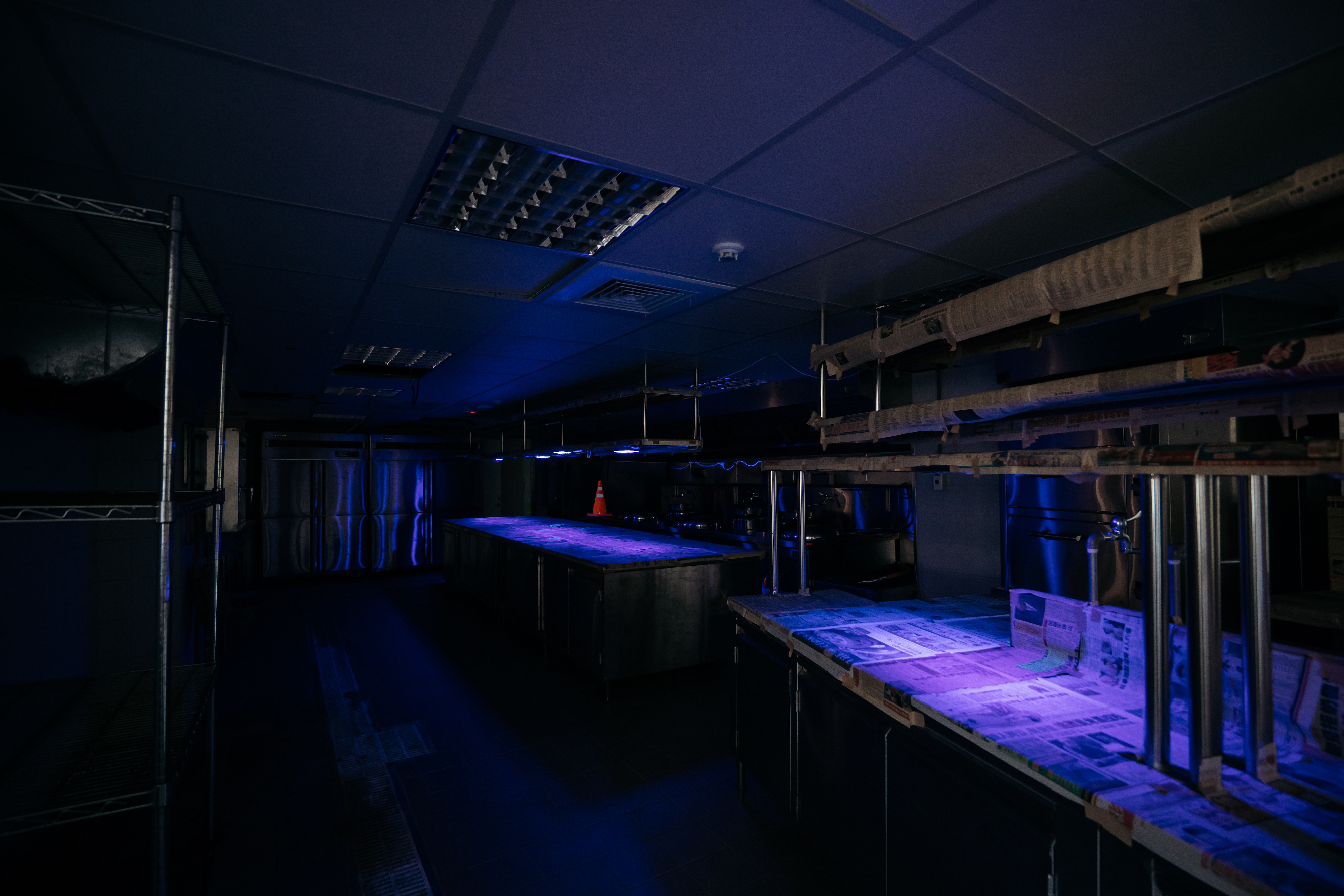

單人默劇表演後,訪客各自戴上耳機,使用手機(我沒有手機,用的是無線接收器),聆聽社會運動者的訪談,展開走讀的第三部分。更高層樓參觀的動線,不是客房,而是伙房,堆放著閒置廚具的中央廚房。機具上鋪滿了舊報紙,時空停留在2014年的新聞。重返歷史現場,聆聽歷史訪談,閱覽歷史紀錄,如何做出自己的結論?

再拒劇團提供/攝影師唐健哲

再拒劇團儘量做到不介入,不引導,但從題材的揀選,本身就具選擇性的介入與引導。如同參觀廚房看舊報紙的尷尬,到最後依然免不了用戲劇效果介入引導:關掉日光燈,投射如黑光劇(Black Light Theater)般的螢光,刻意高光報紙某些標題。若說想藉由踏查原本是該供給「理想中的」美麗大飯店的伙食,企圖曝露勞動體系運作的機制,此段落成效稍嫌薄弱。

即便說理嫌薄弱處,戲劇效果依舊扎實,而扎實的反而是幽靈(spectrality)效果。除了膳房的幽微紫藍螢光,在進入第三層集合時,未加入參訪隊伍的是一位面善的散客,正孤零零面向落地窗外的大海眺望,而這位未曾回頭的面海的人,想必就是前一場準備搭機的旅人。他究竟是抵達了,還是又要出發?是開心而返,或敗興而歸?背影不說,但可確定的是那一整加侖桶的消毒酒精,如咕咕鐘般準確報時:與訪客同步是新冠疫情時期。強烈的real time即時感,卻又滿載的déjà vu 既視感:此為旅人來自剛才,也來自過往近三年;來自長榮啟航,自助旅行起飛的年代;也來自美麗灣渡假村——美麗灣飯店曾經設想,卻從未能夠接待的觀光客。

換言之,他是一位來自過去,同樣也來自未來的幽靈訪客。刻意又不經意,「祂」的出現(apparition)背對訪客,卻同樣是面對訪客的鏡像,質疑:你所為何來?以何身分而來?帶了什麼離去?來了、看了、征服了?

再拒劇團提供/攝影師唐健哲

「杉原灣建物」:剩餘資本的無限擴張

未曾刻意呈現的一幕,彷彿如不小心窺見的電影漏網鏡頭,卻揮之不去地縈繞至今。我認為成功捕捉,並足以詮釋美麗灣飯店身處地方開發史所遺留的廢墟,其有著幽靈般存在的必要:充分見證作為剩餘資本自發性無限擴張,眼看它起高樓,卻未宴賓客,也未曾塌樓的矛盾與尷尬。飯店雖殘存,卻喪失身分,不再美麗,演出地點稱作「杉原灣建物」,從工地建築(construction),滑脫為歷史建構(construct),而當初接待員攔截表定流程行進至宴賓客(也許這就是廚房段落的重要性?),就是在地的反抗力量成功集結。若德希達說馬克思之魂仍能點醒批判資本主義的幽靈,由參訪過程聆聽的錄音可得知,從原住民召喚祖靈,到漢人召喚的社區互助,對抗龐大資本運作的戰鬥魂的確成功喚醒,阻擋了建築巨獸對環境可能造成的摧殘。

再拒劇團提供/攝影師唐健哲

何種摧殘?因為飯店未曾營運,無法斷定,只能推定。也可能因為這待定的罪惡感,讓建物散發種待罪的無辜感,也許非得要步出現場,才能拉開視角,想個清楚。表演段落結束,參訪仍繼續被帶到爭議原始點,也是一切的一切的原始點——大海。面對海洋,有觀眾立刻卸下衣物親近,也有人留在沙灘遠眺。可以拿下耳機,少了洗腦的聲音干擾,面對生命的源頭,海洋,也許更能思考,人類要用文明武裝,還是用自然卸妝?雖然少了耳機傳來的錄音,但訪談中一位抗爭者說到,原住民祖靈其實未曾限制外人不能移入,仍在耳畔迴響。有些人擘劃的理想,讓某些人無法安住;而有些人的安住理想,是否也會限縮某些人的發展理想?如何能不對特定理想「所住」將心鎖住,而將心安住?

時值杉原灣建物由縣府買回,未來命運未定,台東縣長饒慶鈴去年底表示「展開民意收集」,今年台東縣政府買回再利用,10月已公告委外經營之際3,再拒劇團接待觀眾,返還歷史現場,從建物到海洋,期待透過無法更透徹的沉浸式演出,蒐羅可能方案。而找無答案,準備無功而返的訪客,轉過身來,卻瞥見有人出現在陽台上,微若螻蟻;應當是剛才的接待員?應當是剛才的搭機旅人?是剛才嗎?還是美麗灣飯店的過去?杉原灣建物的未來?幽靈般的過去/現在/未來客正做著體操,原來操演仍然繼續,只是幽靈般的存在,等一個人的相認,也許相遇。

註解:

- Derrida, J.(1994). Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International. Routledge. 自譯自英譯版 “Then, if the spectre is always animated by a spirit, one wonders who would dare to speak of a spirit of Marx(, or more serious still, of a spirit of Marxism.)”(P.4)

- 再拒劇團劇團臉書(2022/11/23),取自陳明才的詩。

- 蔡旻妤(2021/8/20) 台東杉原灣海灘24日開放「杉原建物」將廣納各界意見。工商時報;盧太城(2022/10/26)美麗灣遭疑借屍還魂 台東縣府:符合條件才供住宿。中央社。

《理想生活》

演出|再拒劇團

時間|2022/11/13 13:30

地點|台東縣杉原灣建物